| 連載 「環境民俗学ノート」 1 2010年11月号 |

| 長沢 利明 |

| 照葉樹林と屋敷林 |

(1)照葉樹林と潜在植生

かつての日本列島の西半分は、シイ・カシ類を主体とした常緑樹で構成される照葉樹林によって、広くそして分厚く覆われていた。照葉樹林とは何かというと、要するに常緑樹の広葉樹林ということで、一年中青々と葉が繁り、冬になっても葉が全て枯れ落ちて樹が丸裸になることのない、エバーグリーンの森林ということである。一年中緑があるとはいえ、実は5月頃に少しは葉を落とすのであるが、すぐに新しい葉をつけるため、あまりそれが目立たない。いずれにしても、それは冬季に落葉しない樹林で、比較的温暖な地方に成立する森林であった。これに対して東日本に広く分布する夏緑広葉樹林は冬に落葉する森林で、比較的寒冷な地方に成立する森林ということになる。さらに以上の2タイプの樹林とはまた別に、北海道の北東部や本州の中央部山岳地帯には、ほぼ裸子植物のみで構成される針葉樹林が広がっている。きわめて大雑把に言ってみれば、北日本には針葉樹林帯、東日本には落葉広葉樹林帯(夏緑広葉樹林帯・いわゆるブナ帯)、西日本には常緑広葉樹林帯(照葉樹林帯)が分布しており、これは日本の植生帯を理解するうえでの基本中の基本である。日本の植生帯は上記の3タイプのフローラに分類されるのであるが、まずここでは、その西日本型の照葉樹林というものを、問題にしてみる。

ところで今私は、「西日本型」などという非常にあいまいな表現をしたけれども、もっと正確な言い方をして補足をしておいた方がよいかもしれない。照葉樹林帯の分布範囲は、より厳密に言うならば、関東・中部地方の平野部と、それより西の近畿・中国・四国・九州地方の大部分にあたる。けれども、そのほぼ全域が落葉広葉樹林帯に含まれる東北地方にあっても、黒潮の流れる沿岸部には、海岸に沿って細い帯状に、もしくは沿岸の所々に局地的に照葉樹林は見られ、福島県の浜通り地方や岩手県の釜石湾あたりにまで、それは達している。しかしながら、それはほんの一部のことで、東北地方はそのほとんど全域が基本的には落葉広葉樹林帯に含まれる。関東地方の場合は、どうであろうか。関東の照葉樹林帯は、関東平野の全域を覆っており、群馬県の高崎市・伊勢崎市・桐生市・渋川市から沼田盆地、栃木県の足尾山地山麓から八溝山地下部および那須野原台地や今市市・大田原市のあたり、茨城県の水戸市・日立市の付近にまで達している[宮脇,1997:p.155]。

しかしながら現在の関東平野を見渡してみても、照葉樹林なるものはほとんど残されていない。1000年以上もの時間をかけて人間が徹底的な自然破壊と開発とを続けた結果、ほとんどそれは消え失せてしまったのであって、今そこにあるのは市街地・工業用地・商業地・農地・人工林などの人工的な環境と、自然破壊後に成立した人力の影響下にある植生である。かつてそこにあった照葉樹林は、目に見えない形で今はそこに隠れており、人間の影響力が排除されれば、再びそこに戻っていこうとする力が働いている。そのような、その土地本来の隠れた植生のことを、生態学では「潜在植生」と呼んでいるが、人間による破壊以前の、2000~3000年前の植生の姿と考えてもよい。それに対して、今ある破壊後の植生の現況を「現存植生」と呼び、特に人力によって変形を受け、入れ替わった植生を「代償植生」とも呼ぶ。照葉樹林を基本とした自然植生、それこそが関東平野の潜在植生である。今はもうそこにない、もしくは隠れている、かつての関東平野の照葉樹林の姿を、私たちが今この目で見てみようとすることも、実は可能である。あちこちに断片的に、そして局地的に、ごく小規模とはいえそれが残存しているのであって、それを見ればよいのである。どこにそれが残っているかというと、神社の社叢林や旧家の屋敷林である。これらは聖なる神域や農家の私的な居住地内にあったため、開発から取り残されて、何百年間も旧観がよく守られてきた例が多く、人為的に樹が植えられる場合でも、その地方に多い土地本来の樹種が選ばれてきたので、かつての照葉樹林の一部がタイムカプセルのようにそこに閉じ込められて守られてきた。いわばそれは、もともとそこに存在した潜在植生の生き証人である。社叢林については、また後で別に取り上げるとして、ここでは屋敷林について見てみよう。

(2)関東平野の屋敷林

私の生まれ育った群馬県旧新田郡地方(現在の太田市西部・みどり市南部)は、利根川北岸域の関東平野の広大な穀倉地帯のど真ん中に位置しており、見渡すかぎりの田んぼの海の中に島のように農村集落が点在していて、集落内の個々の農家はどの家も、屋敷の北側と西側が、時には四周360度がすっぽりと屋敷林で囲まれていた。屋敷林の構成樹種はほぼシラカシ1種のみで、屋敷境に一列等間隔にそれが植えられており、樹々の枝どうしがつながって四角い一枚の壁状に刈り込まれている。壁の高さは10m以上はあり、壁の内側に立つ主屋の屋根よりも高い。長年の剪定を通じて正確な直線状に整えられた巨大な緑の壁が屋敷の北・西側にそそり立ち、冬場の赤城おろしの強烈な寒風をブロックしつつ、夏場の西日もさえぎっている。太田市薮塚本町大原では、家々の北・西側をふさぐ緑の壁が町割りに合わせて整然と列をなして並ぶさまを、今でも見ることができ、この壁状の屋敷林のことをカシグネと称している[群馬県教育委員会(編),1974:pp.205-206]。カシグネとは「樫の垣」という意味で、関東地方では生垣のことを広くクネと呼んできた。埼玉県下では高い生垣をタカグネ(高垣)といい、生垣を結ぶことをクネユイ(垣結い)・クネムスビ(垣結び)と呼んでいる[長沢,1983:p.796]。写真1は埼玉県川越市のタカグネで、シラカシ・アラカシ・アカガシなどの屋敷林がやはり壁状に整形されている。

|

写真1 タカグネ(埼玉県川越市) |

群馬県太田市新田町あたりではかつて屋敷の全周が360度、カシグネに囲まれている家もよく見られた。その場合、屋敷地はすっぽりとシラカシの壁の中に包まれる形となり、外からは主屋の屋根すら見えない。緑の壁にはよく見ると、太いモウソウチクが横方向に何段にも縛りつけられていて梯子のようになっており、それを足場にして人がよじ登れるようになっていた。これは冬場に漬け込む沢庵大根を並べて干すための足場で、その時季になると大量の大根をそこに吊るし、赤城おろしの寒風にさらす。緑の壁が白い大根のカーテンで覆われるさまはまことに壮観で、当地方は沢庵漬けの著名な産地でもあり、水田地帯の割には大根畑も結構あって、農家の専業・副業による漬物作りもさかんになされてきた。同市薮塚本町では1930年代から漬物生産がさかんになり、1970年代には全町内で専業30軒・副業140軒もの沢庵作りに従事する農家があった[群馬県教育委員会(編),1974:pp.31-32]。少年時代の私は一度、この大根干し用の足場をつたって緑の壁のてっぺんまで登ってみたことがあったが、下を見おろすとあまりの高度感に足がすくんでしまい、震えながら慎重に下まで降りたことを思い出す。沢庵作りの衰退とともに、取り払われてしまったカシグネも多く、緑の壁を覆う大根のカーテンも今ではもう見られないが、シラカシの屋敷林のそのような用途もあったことは、知られておいてもよい。

島根県の出雲地方の有名な「築地松(ついじまつ)」も、屋敷を取り囲む高い壁状の美しい屋敷林で、日本海から吹き込む冬の季節風と、夏の陽射しから家屋敷を守る役割を果たしてきたが、こちらは樹種がクロマツで、壁の分厚さは上州のカシグネの2倍以上はあるが、外見上は両者は非常によく似ている。宮城県の仙台平野では、イグネと呼ばれる屋敷林がよく発達していて、スギ・ハンノキなどを中心にさまざまな樹種が植栽されているが、壁状に整形されることはなく[菊地・佐藤・二瓶,1999;2000,菊地・阿部・内藤,2002]、ブナ帯地域における特徴的な例であったろうが、イグネとは「居(住まいの)+クネ(垣)」の意である。埼玉県や東京都内では屋敷林のことをヤマ(山)あるいはイヤマ(居山)と称し、主にカシ類やケヤキなどで構成されるが、何といってもその中心的樹種はシラカシであり、それを壁状に整形したものをやはりカシグネと称している点は、先の群馬県下の例とも共通している。屋敷の北と西にシラカシを植えて北風・西日を避け、南と東にケヤキを植えて冬の陽射しと夏の木陰を得るというのは、南関東ではごく一般的な屋敷林のパターンであった。なお屋敷を囲む生垣の場合、関東以西ではモチノキ・シロダモ・ネズミモチ・ヒサカキなど、関西・四国・九州ではサザンカ・カンツバキ・サカキなどが(最近ではカナメモチ・ウバメガシなど)よく用いられている。寒冷地の東北・北海道では、ミズナラ・ブナ・ハルニレ・カエデ類がよく屋敷に植えられ、海岸部ではカシワが多くみられる[宮脇,1999:pp.87-88]。千葉県房総半島のイヌマキ、山梨県郡内地方のイチイ(地元ではヘダと称する)なども、地方色をよくあらわした生垣用の樹木であった。

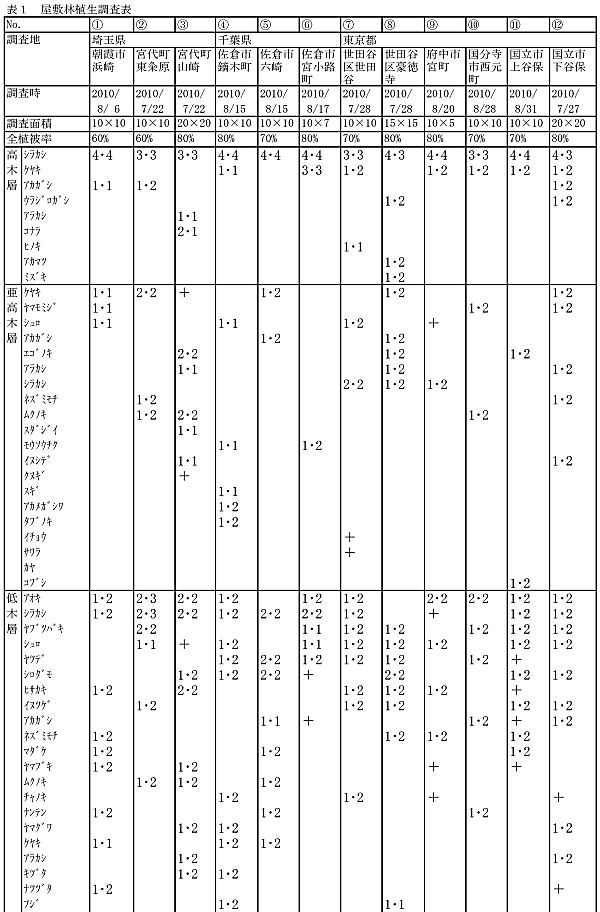

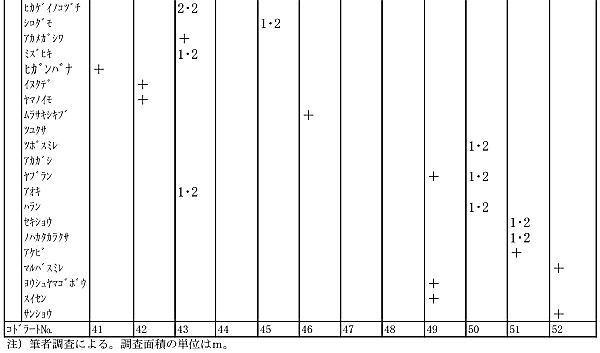

それぞれの地方の風土のシンボルである屋敷林・生垣の構成樹種は、その土地の潜在植生の姿を大変よくとどめており、南関東地方を例にとればシラカシ林やケヤキ林がもっとも一般的・普遍的な形なのであって、まさにそれこそが関東平野の典型的な潜在植生である内陸型照葉樹林としてのシラカシ林、そして丘陵斜面に発達するケヤキ林の姿を、そのままとどめていたことになる。実際の調査事例をいくつか、表1に掲げてみよう。

|

| 表1 屋敷林植生調査表 → ここをクリックすると、PDFで大きく表示できます。 |

|

|

|

ここには埼玉県・千葉県・東京都内における近年の調査結果がまとめられている。①は埼玉県朝霞市内の豪農、②③は同県南埼玉郡宮代町の中農クラス、④は千葉県佐倉市内の北総台地上の農家、⑤は同じくその台地下の農家、⑥は同市内に残る佐倉城の武家屋敷の、それぞれ屋敷林である。東京都内からは、世田谷区における彦根藩井伊家の旧代官屋敷の⑦、同じく世田谷城跡に隣接する旧家の⑧、府中市の大国魂神社の門前にあって古い時代の甲州街道沿いにあった旧家の⑨、国分寺市内の武蔵国分寺跡に近い旧名主家の⑩、国立市内の甲州街道沿いの農家の⑪、同じく中世城郭跡に住む旧家の⑫の、それぞれの屋敷林の実態を示してみた。そのいずれにあっても、ことごとくシラカシが卓越する高木層の特色、そこにケヤキの混じる傾向のある多摩地方の地方色、アオキ・ヤブツバキ・ヒサカキなどの照葉樹林的要素が濃厚にあらわれる低木層の傾向などを、明確に指摘することができるであろう。

(3)防災・防火林としての屋敷林

私が今住んでいる東京都国立市では、市内南部の谷保地区が農村部にあたり、そこには立派な屋敷林を持つ農家・旧家が今でも少しは残っている。もちろんそれは典型的なシラカシ林で、屋敷の北・西側にあって冬の寒風の吹き込むのを防いでいる。しかし、どういうわけか甲州街道の南側に位置する家々では、屋敷の南側にもそれがあって、この地域の特色ともなっている。それは、一列に植えられた3~5本ほどのシラカシの樹を壁状につなげて整形し、屏風のように仕立てたもので、これまたカシグネと呼ばれている(写真2)。小金井市ではこれをタカクネと呼び、家の前面に4m間隔で4~5本のカシの樹を植えるが、下の方の枝はひとつもなく、地上3~4mの高さですべての枝をつなげ、長い年月をかけて壁状に整形したものである。シラカシの壁の厚さは1m、高さは10mほどに達する[小金井市誌編さん委員会(編),1978:pp.126-128]。 |

写真2 カシグネ(東京都国立市). |

このカシグネ・タカクネは何のためにあるかというと、第一にそれは夏の南風に対する防風・防砂のためなのであって、この地域ではどこでも、夏の強風で飛ばされてくる畑の砂ぼこり(「赤っ風」と呼ばれる)に悩まされてきた。巻き上げられた赤土のほこりは、縁側や座敷の畳の上にまで積もるほどであったが、それをカシグネがブロックしているわけである[原田,1969:p.16]。甲州街道の南側集落では、家並の南側に畑地が広がっているので、家々と耕地の境目、すなわち屋敷の南側にカシグネがなければならず、それがなければ洗濯物も干せなかったことであろう。第二にそれは夏の陽射しをさえぎるためで、真夏のかなり暑い日でもカシグネの内側の主屋の縁先は実際、非常に涼しい。それは屋敷の南側をふさいでいるのであるから、冬場は逆に寒いのではないかと思われるかもしれないが、冬の陽射しは低い角度から差し込むので、太陽光線はカシグネの下をくぐって縁側を照らす。照らさないのであれば、カシグネの下枝をさらに払って、陽の差し込む窓を広げてやればよい。いくらでも調節できるのであって、実にうまくできている。第三の目的は、防火・防災ということにあり、生きたシラカシは大変燃えにくい樹で、それを列状に植えておけば火事の際、屋敷を火から守ってくれるという。これは国立市内にかぎらず、多摩地方ではどこでも聞かれることで、北関東でもそうに説明している所が多い。カシの樹は隣家からの火を吹き返す、逆に竹は火を移すので屋敷内に植えるものではない、などともよくいわれてきた[群馬県教育委員会(編),1974:p.20]。

昔の農家の屋根は燃えやすい茅葺きだったので、冬場の火事では特に飛び火しやすく、真に怖かったのは隣家からの直接的な延焼よりも、遠くから飛んでくる火の粉によるもらい火であった。一年中厚く葉の生い茂るシラカシは、火の粉の飛散から屋敷を守るのに非常に効果的であったらしい。寺社境内にイチョウがよく植えられていたのも防火のためといい、京都の本願寺のイチョウの樹が大火の時に水を噴いて建物を守ったという話が聞かれ、東京の浅草寺の観音堂もイチョウの樹で囲まれていたので、関東大震災の折にも焼失をまぬがれたといわれている。関東大震災では、被災後に実施された焼け跡の被害実態調査の報告を見ても、スダジイ・シラカシ・イチョウなどが高い防火効果を発揮したことが、実際に確かめられている[後藤,1988:pp.389-394]。けれどもイチョウは落葉樹であるから、火災の多い冬場には葉がなくて火の粉の飛散を防ぐことができず、何の役にも立たないと批判したのはかの南方熊楠であった。彼はまた、クスノキが防火樹に適しているので植えるべしといわれていることにも異論を唱え、葉や枝に樟脳油を含むため非常に燃えやすいクスノキを、防火用に植えるとは何ごとかといっている。南方説によるならば、防火樹としてもっともすぐれているのはコウヤマキで、1880年頃の高野山の火災時に、この樹で囲まれた寺院が延焼をまぬがれた例を、その根拠としているのであった[南方,1973:pp.222-225]。とはいえ高野山の山の上ならばいざしらず、山地性のコウヤマキを平地の一般家屋に普及させるのには、やはり難があろう。その土地の潜在植生と矛盾しない土地本来の一般的な樹種で、容易に植栽ができてよく生育するものということになれば、少なくとも照葉樹林帯に関するかぎり、シイ・カシ類を中心とした照葉樹が当然、防火樹としてもっとも適している。先述した関東地方各地の農家の諸伝承は単なる言い伝えではなく、歴史的経験に裏付けられた、ひとつの立派な民俗的な知恵なのである。私が現地調査から知ったところでも、たとえば埼玉県川越市の新河岸川沿いの地区で明治の大火の際、シラカシのタカグネのある家々のみが見事に延焼をのがれて、クネの縁でぴたりと火が止まった実例を確認しており、シラカシは本当に火を止めるのである。

照葉樹の屋敷林は高い防災機能を備えており、火災のみならず地震・台風にも強い。台風による強風や土砂崩れなどで、スギやヒノキなどの巨樹が根こそぎにばたばたと倒されたニュース映像を、私たちはよく目にするが、人間の作った人工林は、それほど風や土砂災害に弱く、甚大な被害を受ける。人間の植えた針葉樹は意外にも根が浅く、倒れやすいのであって、照葉樹とは比べ物にならない。そもそも家々を囲んで守っている照葉樹が、強風でばたばたと倒されたのでは防風林として意味をなさない。地に深く根を張ったシイやカシの林は、かなりの強風に遭ってもまず倒れるということがないし、倒れたという話をほとんど私たちは聞いたためしがない。しかもそれは先述のごとく火にも強く、エバーグリーンの枝葉が燃えにくく、密生した葉が火の粉の飛散を防ぐためバリヤーとなり、防火樹としても立派にその役割を果たす。このことを見事に証明したのは、1976年に1400戸もの家屋の焼けた山形県酒田市の大火で、本間家という地元旧家の屋敷内にあった、わずか2本のタブノキの所で火がぴたりと止まった。この経験をもとに酒田市長は「タブノキ1本、消防車1台」のスローガンを掲げ、市内の小学校や公共施設の回りにタブノキ・スダジイ・ヤブツバキ・シロダモなどの照葉樹を植える市民運動を展開し、植林時に30~50cmであった苗木が、10年後には8m以上もの高木に成長して、今も学校や公共施設を守っている[宮脇,1999:pp.41-46]。

照葉樹の防火機能は、1995年の阪神・淡路大震災でも完全に証明されている。被災直後になされた現地調査結果を見ると、被災地の照葉樹はただの1本も倒れておらず、家々の庭木として植えられていたクロガネモチ・ヤブツバキ・カシ類は、倒壊した家屋の屋根を枝にひっかけて隙間を作り、被災者の脱出を助けた。震災にともなう火災の発生に対しても、照葉樹は延焼を食い止め、神戸市内ではアラカシ・ツバキの並木が1~2列植えられていて、その背後にわずか幅1mの小道さえあれば、ぴたりとそこで大火の延焼を阻止できるという実例が報告された[宮脇,1999:pp.41-46]。同市灘区篠原南町ではほとんどの家が焼失したにもかかわらず、たった1軒だけ焼け残った家があった。それが坂本家で、戦前に建てられたこの古い木造二階家を火から守ったのは、100坪の屋敷地を取り巻く幅三mの庭に60株ほど植えられていたクスノキ・モチノキなどの屋敷林であった[大橋,1995]。同市長田区の若松公園に植えられていたクスノキも、道路のはす向かい側からせまった火勢をそこでくいとめ、公園側への延焼を防いだことが震災調査報告書に述べられている。東灘区本山中町では、マンション敷地内のシラカシ並木列がバリケードとなって延焼を止めた。密集市街地では特に、含水率の高い葉を持つ常緑広葉樹が防火樹として非常に優れており、それが帯状に植えられていれば壁となって防火カーテンの役割を果たすのである[初田,1995]。

照葉樹林としての屋敷林は、かつてその地に存在した過去の自然植生を、今に伝える貴重なタイムカプセルとしてあるのみならず、今も昔も人々の日常生活とともにあり、それを守り続けている。屋敷林が見事に成育し、生き生きと枝葉を繁らせつつ、重要な役割を果たし続けることができたのは、それの持つ生態学的特質が、その土地に本来備わっている潜在植生のルールに少しも矛盾することがなかったためである。自然の摂理に反しないというのは、実はそういうことなのであって、私たちがそのように生きていこうとすることは、結果的に人間の側にも利益をもたらすのだということを、私たちは知っておかねばならない。

|

|

文 献

後藤義明,1988「震災と樹林―関東大震災の記録―」『採集と飼育』Vol.50-9,財団法人日本科学協会.

群馬県教育委員会(編),1974『薮塚本町の民俗』,上毛民俗学会.

原田重久,1969『国立風土記』,逃水亭書屋.

初田正俊,1995「樹木帯、延焼防止に威力」『読売新聞』9月26日号朝刊全国版,読売新聞社.

菊地 立・佐藤裕子・二瓶由子,1999 「仙台平野中部におけるイグネの分布(1)―名取市の一農家におけるイグネの樹木構成―」『東北文化研究所紀要』No.31,東北学院大学東北文化研究所.

菊地 立・佐藤裕子・二瓶由子,2000 「仙台平野中部におけるイグネの分布(2)―仙台市若林区におけるイグネ分布―」『東北文化研究所紀要』No.32,東北学院大学東北文化研究所.

菊地 立・阿部貴伸・内藤 崇,2002 「仙台平野中部におけるイグネの分布(3)―名取市北東部におけるイグネ分布―」『東北文化研究所紀要』No.34,東北学院大学東北文化研究所.

小金井市誌編さん委員会(編),1978『小金井市誌Ⅵ・今昔ばなし編』,小金井市.

南方熊楠,1973「防火樹」『南方熊楠全集』Vol.6,平凡社.

宮脇 昭,1997『緑環境と植生学―鎮守の森を地球の森に―』,NTT出版株式会社.

宮脇 昭,1999『森よ生き返れ』,大日本図書株式会社.

長沢利明,1983「年中行事」『戸田市史・民俗編』,戸田市.

大橋一仁,1995「みどりは強かった、阪神大震災復興リポート」『産経新聞』10月17日号朝刊全国版,産経新聞社.

|

| |

| HOMEヘもどる |