| 連載 「民俗学の散歩道」 20 2014年11月号 |

| 長沢 利明 |

| 寺社への納め鷄 |

| web上で表現できない文字は?となっております |

鷄を奉納物として、寺社へ納める習俗は古くから見られたことだ。生きた動物を奉納するということでは、たとえば神馬の奉納ということが遠い昔にはなされていたし、奉納されたその馬を飼育するための施設が神馬舎(じんめしゃ)で、大きな神社の境内にはかつて、そういう建物が設けられていた。日光東照宮の神馬舎は、もっとも立派なものだったろう。けれども、いかに神馬とはいえ、生きた大型動物を受け取って死ぬまでその面倒をみるということは、奉納された側からすれば実際のところ、なかなか面倒な話だったろう。そこでその代替物として、木彫りの馬の像などが納められるようになった例もよくあり、それならば餌も食わないし糞もしないので、楽だったろう。木像であるにもかかわらず、ミニチュアの馬舎を設けて神馬舎と称している祠堂が、方々の寺社によく見られる。さらにそれがもっと形式化していった結果、生み出されたのが絵馬というもので、文字通り絵に描いた馬なのだった。生きた馬の奉納は板絵の馬となり、習俗の簡略化を通じて誰でもそれをなすことができるようになったというわけだ。

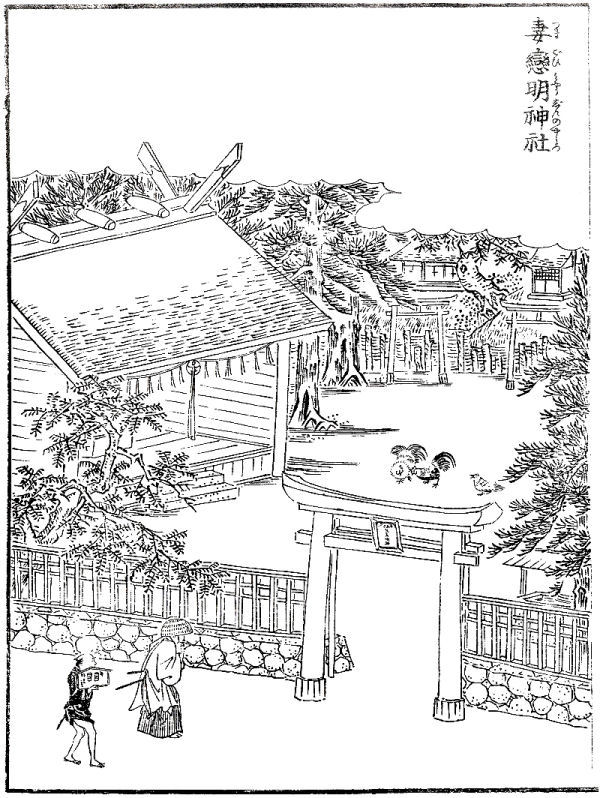

馬のほかに、生きたまま奉納された動物ということになると、まさしく鷄以外には考えられない。鷄は馬に比べれば比較にならぬほど、飼育と世話が楽なのだし、境内に放し飼いにしておいても逃げるわけでもなく、参詣者が餌を与えたりしてくれるので、要するに放ったらかしでもよかった(図7)。

|

図7 妻恋神社の境内に放たれた鶏

|

寺社によっては、きちんとした鶏舎を設けて、その中で飼育することもあったが、多くの場合、奉納された納め鷄は放置状態の放し飼いで、当の鷄にとってもそれで何ら問題はなかったのだ。いくつか例を見てみよう。東京都青梅市野上の春日神社におけるかつての納め鷄の実態は、次のようなものだった。

昔、野上の春日神社にはいつも鷄が二、三羽居たものだと。飼って置いた鷄が古くなると之を鎮守春日神社へ納めたもので、木の枝や庭に遊んで居たと。昔、我家では鶏はおろか、すべて獣物などの肉類は食べたものでないと、いつぞや母が語ったことである[滝沢,1972:p.39]。

歳老いて卵を産まなくなった雌鷄、老いて時をつくらぬようになった雄鷄は、もう役に立たないので処分するほかはないが、さりとて長年飼った鷄をつぶして食べるのも何となくしのびなく、食用にするにしても老鷄なので肉も硬い。そこで生かしたまま、神社の境内に放ったということなのだろうが、それでも鷄というものは草の葉や虫などを食べて何とか生きていけるもので、その意味では野生を失っていない。不要になった鶏を神社の境内に捨てに行くというのが本音であったろうが、形式的には納めに行くのであって、鶏の奉納習俗の名残りをそこに見ることができる。次に掲げる奥多摩の事例も、これとよく似ており、老鶏を神社に納める習俗は、小河内あたりの山村でもなされていた。

神世の昔、天祖が天后窟に御隠れになった時、天地は闇黒となり、昼夜も弁じなかった。群神は之を憂ひて、神楽を奏し相與に祈請した。此時鶏も鳴いたと傳へられ、一説には大古日本国土が泥海であったのを、鶏が神勅を承けて、踏み固めた。霊鳥である請ひ、小河内では昔鶏を飼って卵は取っても、国土の恩鳥たる、鶏を殺して肉を喰ふのは勿体ない、若し殺して肉を喰ふと神罰を蒙ると云って、永年鶏を飼って老鳥になると、神社に放養して、現今諸方の神社佛閣に居る鳩のやうに、自由にして置いたと云ふ。筆者の祖父等もこの実行者で、嘉永安政の頃まで、かかる風習が行はれたと云ふ実話である。斯くの如く昔より神代史話を通じて、鶏を大切にしたのは、勿論小河内だけではなく、恐らく日本全国同一であったであらうが、小河内は山間に一小郷をなしていたので、古き敬神謝恩の美風習慣が、よく近世まで守られていたのであらう[渡辺,2010:p.9]。

ここでもやはり、老鷄を神社の境内に放したとあり、幕末の嘉永~安政年間(1848~1859年)頃まで、そういうことがなされていたという。また、ここにあるように、いかに老鶏になったからといって鶏を食うのは何となくしのびない、鶏というものは昔から大切にしてきたものだ、といった感覚は日本人にとって、かなり普遍的なものだったのではないかと私は思う。鶏は単なる家畜動物ではなかったはずだ。以上の2例は東京都の西多摩地方からの報告だが、今度は北多摩地方の府中市の例をあげてみよう。

昔は時計がなかった。したがって時間の概念も乏しかったが、朝は早く起きたもので、町場ではたいてい高安寺の明け六つの鐘でおきた。夏ならば四時頃、冬で五時頃であっただろうか。鐘の音の十分聞えないところではニワトリを飼っていて、トキの声で眠をさましたものである。ニワトリは一番ドリ・二番ドリ・三番ドリと鳴いたもので、どこの農家にも二十羽や三十羽は飼っていて、夜になると、トバ口(入口)を入った台所の上のとまり木にとまってねていた。昼は家のまわりや、田や畑の穀物のこぼれや虫などを拾わせていた。そのニワトリが年をとると正確にトキをつくらなくなる。また足の爪がのびてまっすぐに歩けなくなる。すると大国魂神社の境内へ捨てにいった。(中略)蜀山人の『調布日記』文化六年(一八〇九)二月十五日の条に「前なるしだり桜今を盛りなり。鶏あまたむらがりゐて人をしたひ来るは、米をこふなるべし。土器に米をもりてうるうばあれば、買得てちらすに、鶏の食を争いすヽむもおかし」とあって、明神様の境内に捨てた鶏も飢えて死ぬようなことはなく、むしろ米にありついて元気に生きていたことがわかり、今日浅草や神田明神に見られる鳩とかわりなかった。このニワトリは白色はほとんどなく、茶色で、尾羽は黒くチャボに近い小さいものが多かったという[府中市史編さん委員会(編),1974:pp.1128-1129]。

武蔵国総鎮守である大国魂神社の境内に放たれた老鶏は、「あまたむらがりゐて」というほどの数がいて、参詣者らが与える餌の米を求めて人に寄ってきたといい、その餌の米を売る人までいたというのだから、まさに浅草の鳩と同じだ。蜀山人がそれを見たのは、1809年(文化6年)のことだった。今度は岡山県真庭郡落合町の例を見てみよう。

昔は鶏は卵をうませるために飼い、古くなって卵をうまなくなると、氏神様の境内に連れて行って放した。それが田畑の作物を荒らすので、追うのに忙しかった。しかし、若い者は二人で境内に行って、さいころを使って、「勝ったほうに鶏を下さい」といって、とって来て、にて食った。鶏は、ろっく(土公)様のつかいしめ(使者)であるともいう[落合町史編纂委員会(編),1980:p.453]。

この例のように、神社に放った鶏が田畑の作物を荒らすようになるということも、時にはあって当然だろう。しかし、だからといってすぐにそれを駆除したというわけでもない。サイコロを振り、占いのような掛けごとのような演技をして、神様にも一応は断りを入れてから殺して食べた、などという点に、鶏を殺すことへの遠慮や後ろめたさが感じられよう。鶏は土公神の使いであるとされたことなども、興味深い。

千葉県佐倉市の総鎮守、麻賀多神社の境内にも、かつてはたくさんの鷄が放たれていて、これも氏子らが逃がしたものであったに違いない。近世期における佐倉城下のすぐれた地誌史料である『古今佐倉真佐子』を見ると、これについて次のように記している。

扨、御当社は鷄をあいしたまふ故、社に年中沢山に鶏有之。夜るは林の木枝に宿る事也。うじこによりてつヽしみにて玉子給(たべ)ず、鶏をも不給候。しかし給てもかまいは少もなし。まい年六月十五日を宮なぎ十五日と号して、町方の者ども十五日の早朝に鍬鎌を持行て、社地の草を取掃除仕る。夫より新まいの麦を白まめを入合、いり物にして手々に持て参詣し拝して宮の廻りへ少々つヽ右のいり物を地のうへまく也。

麻賀多神社に鎮座まします神はこのように、よほど鷄が好きだったらしい。氏子らも鶏肉や鶏卵を食べなかったというが、食べたとしても「かまいは少もなし」とあって、それほどきびしい禁忌ではなかったようだ。毎年6月15日には、氏子らが境内の草刈りや掃除をおこなう習いであったが、それが済むと取れたての新麦と豆を煎ったものを、境内にまいたとあるから、もちろんこれは鷄たちへの餌だったのだろう。麦と豆の煎物は各戸2升ずつ持ち寄ったのでかなり余り、それを別当家へ納めたそうで、別当家ではそれで醤油を作ったとも記されている。

生きた鷄が奉納される寺社は、ほかにもいろいろあるけれども、もっとも有名なのは、もちろん三重県の伊勢神宮で、神宮の神苑には今でも多くの納め鷄の遊ぶ姿を見ることができる。ここ東京都内で、納め鷄がさかんにおこなわれてきた寺社ということになると、台東区浅草の浅草寺が当然、その筆頭にあげられる。空襲で焼け落ちる前の浅草観音の境内には、たくさんの鷄が放たれていたのであって、観音堂前の広場を我が物顔で歩き回っていたといい、参詣客が与える餌のおかげで鷄たちは、充分に生きていくことができた。現在の浅草寺の境内には、鳩はたくさんいるけれども、鷄の姿などまったく見かけない。浅草寺の貫主であった網野宥俊師によると、浅草寺の境内に棲みついていた鶏たちは、昼間は陽あたりの好いところで餌をあさったり、土を掘ったりしているが、夜になると申し合わせたように境内のイチョウの木の枝にとまって寝ていたといい、雨の日は堂舎の軒下にもぐって眠ったとのことだ。そして午前2時頃にはいっせいに鳴き出し、それがいわゆる一番鶏で30分間は鳴き続け、その後は30分ほどの沈黙の後、再び二番鶏の時を作ったという[網野,1985:pp.171-173]。

浅草寺の鶏を詠んだ川柳も多く、安永頃の古川柳に「兩方へかいこんで來る納鶏」・「楊枝見世はし二三軒鶏の番」というのがある。前者は2羽の奉納鶏を両脇に抱え込んでやってきた参詣者を、後者は境内に並ぶ楊枝店の中に鶏の餌を売る店もあったことを詠んでいる。「楊枝見世全體無理な鳩を追ひ」というのもあるから、鳩の餌も売っていたのだろうが、それを鶏に取られてしまい、鳩の餌を鳩が食べに来て追われるのは無理だと言っている。「鳩や鶏さすやうな楊枝見世」というのは、竹竿で鳩を追う格好が鳥刺しのようだとの意だ。「豆どこか屋根をまごつく市二日」は、年末の歳の市の大混雑で、鳩も鶏も居場所がなく、寺の屋根の上でまごまごしなければならなかったと言っている。それにしても、「兩方へかいこんで來る納鶏」という句は鶏の奉納習俗を具体的に詠んだ句で、何ともおもしろい。あばれる鶏を2羽、両脇に押さえ込んで浅草寺までやってくる参詣者の姿が、目に浮かぶではないか。当初はそのようにして、きちんと生きた鶏を神前に奉納していたものの、しだいにそれが煩わしくなり、鶏を描いた小絵馬を納める形で代用するようになっていった例もあって、東京都品川区の千躰荒神の寺として知られる海雲寺などには、そのようにして納められた絵馬額が(写真36・37)、今でもたくさん掲げられている[長沢,1998:p.37・2006:p.89]。

|

写真36 の絵馬①(東京都品川区海雲寺)

写真37 鶏の絵馬②(東京都品川区海雲寺)

|

足立区花畑の大鷲(おおとり)神社もまた、鶏の奉納で有名な神社であって、江戸時代には多くの信徒が鶏を奉納するために、江戸北郊のこの地にまでやってきた。同社は酉の市の発祥の地として知られているが、市の立つ毎年11月の酉の日には参道に露店市が立ち、縁起物の熊手のみならず、奉納用の生きた鶏までそこで売られていた。参詣客らはそこで鶏を求め、神社に奉納した。神社では受け取った鶏を境内に放すことはせず、納め鶏を飼うための専用の鶏舎を設けて、そこでまとめて飼育をしていたというのだから[長沢,2004b:pp.16-18]、驚きというほかはない。これは伊勢神宮でさえ見られなかったことで、『江戸名所図会』にはその鶏舎を描いた挿絵が載っている(図8)。

|

図8 花畑大鷲神社の境内に設けられた鶏舎(『江戸名所図会』) |

旅姿の参詣客が、鶏舎の檻の中に入って、持参した納め鶏をそこに放つ様子が、ユーモラスに描かれているけれども、こんな調子で多くの参詣客が、どんどん鶏の奉納を続けていったならば、やがて檻の中は鶏で一杯になってしまって、いつかはパンクしてしまうのではないかと考える人もいるだろう。そこはよくしたもので、奉納された納め鶏は、後日まとめてそれを浅草の浅草寺の境内に放鳥することになっていたのだ。浅草観音への納め鶏の習俗は、こうして花畑の大鷲神社のそれと結びつくことになるわけで、浅草寺の境内に群れていた鶏の中には、そのようにして花畑から運ばれてきたものも、随分混じっていたに違いない。

花畑の大鷲神社に祀られてきた祭神の御神体はもともと、鷲の背に乗った釈迦仏像だった[長沢,2004a:pp.1-3]。各地の鷲(おおとり)・大鷲・大鳥系の神社の祭神が、一様に日本武尊に統一されていったのは神仏分離後のことに過ぎず、それ以前の時代におけるそれらの神祠は、多分に神仏習合的な信仰に支えられていた。「おおとり」としての鷲は本来、主祭神の眷属であったはずなのだが、いつしか鷲の神そのものがそこに祀られているように考えられるようになった事情は、稲荷の狐の場合と同じだろう。稲荷祠に油揚げを供えたのと同様に、鷲の神には生餌として鶏を捧げたということだったのかも知れない。青森県津軽地方の近世農書、『奥民図彙』には、生きた鶏を囮の餌として、野生の鷹を捕らえる方法などが記されている。鷹匠などにとって鶏は、鷹の餌以外の何物でもない。福島県下などには、「鶏足(にわたり)神社」とか「鶏明神」という名の神社がよくあり、俗に「ミワタリ神社」・「ニワトリ権現」などと称している所もよく見られるが、鶏と深い関係のある神祠といってよい。3月・9月の節供に子供を社前に連れていき、やはり鶏を供えたりすることが、そこでなされてきたわけであったが[大藤,1964:p.23]、それは小児の夜泣き・百日咳平癒のための祈願であったらしい。これなどもまた鶏納めの習俗事例のひとつとして、位置づけておくことができるだろう[長沢,2003:p.1436]。

鷲・大鳥系の神社の信徒たちが、鶏やその卵を食することを遠慮したというのも、おおいにありうることで、先の東京都足立区花畑の大鷲神社の場合、氏子らは鶏肉・鳥肉・鶏卵を決して食べなかったといい、『江戸砂子』には「當所の者鳥類食す事ならず、庭鳥を食へば即死すといふ」とまで記されている。第二次大戦後はさすがにそうしたタブーもなくなったというが、大祭日である酉の市の日だけはその禁忌を守るという古老はまだいるというし、宮司家家族のみは今でもかたくそれを守っている[長沢,2004b:p.18]。ところが不思議なことに、同じ鷲・大鳥系の神社でも、東京都内最大の酉の市のおこなわれる神社として名高い、台東区千束の鷲(おおとり)神社の場合、宮司家や信徒家では逆におおいに鶏や鶏卵をよく食べたというのだから、まことにおもしろい。同社の宮司から私が聞いた話によると、同社でも戦前はさかんに鶏の奉納がおこなわれていたそうで、境内にはそれを飼育するための鶏舎が設けられていたというから、先に触れた足立区花畑の大鷲神社の場合とまったく同じだった。信徒らは生きた鶏のみならず、生玉子もさかんに神前に奉納したといい、あり余るほどの玉子があったので、宮司家では玉子をよそから買ったことがなかったという。現宮司などは小学生時代、弁当のおかずに毎日必ず玉子焼きが入っていたので、級友らに羨ましがられたものだと語っておられた[長沢,2009:p.16]。

同じ鷲・大鷲・大鳥系の神社であるにもかかわらず、どうしてそのように逆の対応が見られたのかは、もちろん興味深いことではあるけれども、そうした例はほかにもあるので、少し紹介してみることにしよう。島根県松江市美保関町にある美保神社は、事代主命を主祭神とする著名な大社だが、その氏子らの間でも鶏の禁忌のしきたりが守られてきた。出雲の地に長く住み、当地に骨をうずめたことでも知られる小泉八雲ことラフカディオ・ハーンは、これについて次のように記している。

美保関の神様は卵がお嫌いである。鶏の卵がお嫌いである。同様に牝鶏もひよこもお嫌いで、とくにいけないのは雄鶏で、大嫌いでいらっしゃる。それだから美保関には雄鶏も牝鶏もいない。ひよこも卵もない。この土地では鶏卵一個にその二十倍の目方の金で支払うといっても卵を買うことはできない。美保関に向けて卵は無論のこと鶏の毛一本運ぼうとしようものなら、小舟も帆舟も蒸気船も雇うことはできない。それだけではない。朝方卵を食べた人は翌日まで美保関を訪ねるのは遠慮した方がよいとされている。それというのは美保関の大神は船乗りたちの守護神でありかつ嵐をしろしめす神だからである。それだからこの大神の神域へ卵の匂いのあるものを持込む舟には災あれというものだ。一度松江と美保関の間を毎日通う小さな蒸気船が中海から外へ向い、外海に出た途端、思いもかけぬ恐ろしい天気に出会った。乗組員は、何か事代主神のお気に召さぬものがこっそり船内に持込まれたに相違ない、と言い張った。乗客全員が調べられたが、それらしい品が出て来ない。が船長がふと見ると、客の一人がいかにも真の日本男子らしく死を前にして悠々と煙管をふかしている。その小さな真鍮の吸口になんと時を告げる雄鶏の図柄が彫ってあるではないか。その煙管が海中に投げ棄てられたのは言うまでもない。それから怒れる神は次第に鎮まり給い、小さな蒸気船は無事に神聖な港にはいり、美保神社の大鳥居の前で錨を降したのだった[小泉,1990:pp.204-205]。

事代主神がどうして鶏が嫌いになったかというと、それは『古事記』に述べられた神話伝承にゆきつく。この神は夜な夜な海へ出て魚を採っていたそうだが、彼の僕である雄鶏が夜明け前になると時を告げて鳴く。それを合図に神は家に帰ることになっていた。ところがある時、その雄鶏が自らのつとめを怠り、時をつくるのを忘れてしまったので、そのまま夜が明けそうになった。神は大急ぎで舟に乗って引き揚げたのだが、慌てたため途中で舟の櫂をなくしてしまい、仕方がないので両手を櫂にして舟を漕がねばならなかった。海中に入れたその両手に魚が噛みついて、おおいに傷つき、散々な目にあったので、それ以来、鶏を憎むようになってしまったというのだ。美保神社の氏子たちは今でも、交代で1年間ないし4年間、神社に奉仕しつつさまざまなきびしい修行をすることになっているが、その精進潔斎の期間中は決して鶏肉や鶏卵を食べてはならないそうだ[藤原,2014:p.1]。ところが何と、美保関にほど近い安来市の住民たちは、同じく事代主神の敬虔な信徒たちであるにもかかわらず、まったく逆の対応をしてきたのであって、これまたラフカディオ・ハーンの記述を以下に引用してみよう。

ところで中海に面した安来という小綺麗な町の住民は(中略)やはり事代主神をたいへん熱心に崇めている。だがそれにもかかわらず安来には雄鶏も牝鶏もひよこもたくさんいる。そして安来の卵は大きさといい品質といい極上である。安来の人は神様にお仕えするには卵を食べた方がいい、その方が美保関の人のする真似事をするよりもよほどましだ、鶏を食べたり卵を飲んだりすれば、事代主神の仇をそれだけ打つことになる、と言っている[小泉,1990:p.206]。

このように、安来では鶏肉や鶏卵をおおいに食べるのであって、食べることによって事代主神の仇を討つことができるという解釈なのだ。先述した東京の酉の市の神祠で、花畑の方は鶏を食べるなといい、千束の方ではおおいに食べるといっていることに、これはたとえられよう。禁忌と奨励は表裏一体なのであって、そのどちらが選択されるかは、実はあまり重要なことではなかったのかも知れない。どちらであるにせよ、鶏というものを特別視してきたことに変わりはないのだ。

さて最後に、この私の住んでいる東京都国立市の話題についても少し話しておこう。国立市の総鎮守である谷保天満宮の境内にも、たくさんの納め鷄が棲みついていた。私がこの街の住民になってから、もう20年以上にもなるけれども、天満宮への毎月の散歩を欠かしたことはない。散歩のつど、目にするのは広い境内や付属の梅園内に群れる、おびただしい数の鶏たちだ(写真38)。 |

写真38 谷保天満宮の納め鷄(東京都国立市) |

合計して30~50羽はいるだろう。雄鶏はどれも美しい観賞用の鶏で、見事な長い尾羽を持ち、トサカも立派なものだ。いわゆる白色レグホンやブロイラーの類の?鶏ではないし、「東天紅」とか「尾長鶏」などによく似ている。よく見ると、純血種のチャボやウコッケイまでいるではないか。対して雌鶏の方はまことに地味なもので、全身茶褐色の羽毛で覆われた、ごく普通の鶏で尾羽もトサカも目立たない。1羽の雄鶏が数羽の雌鶏を引き連れて、ひとつの群れを作っており、おのおのの群れがまとまって別々に行動していて、社叢林や梅園内を移動しながら餌をあさっている。雄鶏どうしが出食わせば喧嘩になるので、互いにそれを避けるようにして、群れどうしが一定の距離を置いて行動しているようにも見える。

私は谷保天満宮の宮司や権禰宜とは旧知の仲なので、いつも立ち話をするのだが、聞いたところによると、これらの鶏は別段、神社が放ったものではないし、餌を与えたりして世話をしているわけでもないという。参拝者らが勝手に持ってきて境内に放していくのだ、とのことだった。ずっと昔からそういうことがおこなわれていて、境内にはつねに何十羽もの鶏が放たれているのが当たり前で、参拝者らにも親しまれており、皆が可愛がっていて餌をやる人も多く、神社のマスコットのようになっているので、そのままにしているという。けれども、ここではヒヨコというものを見たことがないし、ここで産卵・繁殖していないことは確かなことで、すべて一代限りの老鶏なのだろうとも、宮司は言っておられた。私の推測では、氏子の中に「納め鶏マニア」のような人が何人もいて、良い品種系統の老鶏をバランスよく雌雄揃え、何十年間にもわたって境内に放鳥してきたのではなかろうかと、思っている。いずれにしても、そこには寺社への鶏の奉納という伝統が今も見られ、続けられているのだ。ところが近年、この納め鶏たちが何とキツネに喰い殺されてしまい、ほとんどいなくなってしまうという事件が起きた。報道された新聞記事を引用してみよう。

国立市の矢保天満宮で、放し飼いにされ参拝者に親しまれていたニワトリが、相次いで行方不明になった。近くにすみ着いたキツネに襲われたとみられる。都の「レッドデータブック」では、国立市を含む北多摩地域でキツネは「絶滅危惧ⅠB類」(近い将来における野生での絶滅の危険性が高い)に指定されている。おいそれと駆除することも出来ず、同神社の関係者は対応に苦慮している。同神社の境内では約30羽のニワトリが放し飼いにされ、テレビ番組でも取り上げられるなど、名物になっていた。元々、獅子舞の頭に付ける飾りの羽根を得るために飼い始めたとされる。これが昨年暮れ頃から徐々に減少。今月には、3羽だけになった。境内では、羽毛が散乱するなど襲われた跡がたびたび確認された。周辺は宅地化が進んだとはいえ田畑や雑木林が残っており、そこに現れたキツネに襲われたとみられる。近くに住む男性(62)は昨秋、飼い犬の散歩中にキツネを目にするようになった。犬にほえられてり、懐中電灯で照らされたりしても逃げないなど、人になれている様子といい、「被害がなければほのぼのとした話題なのだが」と複雑な心境だ。子ギツネと一緒の姿も目撃されているという。また、同神社の菊地茂・御禰宜は、キツネが暮らしていたとみられる神社近くの巣穴で、ニワトリの羽根が散らばっているのを確認した。農家の鶏舎も襲われた。4月下旬、近くの農業男性(50)が庭先で飼っていたウコッケイ7羽が消え、1羽が死んでいた。金網が直径20センチほどに丸く破られ、門扉の鉄柵には、引きずり出されたためか羽毛がこびりついていた。男性は残った鶏舎の金網を二重にするなど対策を施した。都多摩環境事務所によると北多摩地域で、キツネは「絶滅危惧ⅠB類」に指定されているが、被害者や市が都に申請して認められれば、費用は自己負担で捕獲できる。それでも、国立市環境政策課は「本来保護しなければいけない動物なので、防護策を講じて共存を図るのが第一」という姿勢だ。市民向けのメーリングリストなどで注意を促すにとどめている。菊地権禰宜は「ニワトリは神社のシンボル。安心して暮らせるよう、行政がキツネを捕獲してくれるといいのだが」と頭を抱えている[読売新聞社(編),2013]。

このニュースを聞いて、ただちに私は谷保天満宮に行ってみたのだったが、鶏たちは本当にほとんど消え失せており、何十羽もいたというのに、難を逃れた鶏が今はただ2~3羽いるだけだった。納め鶏がキツネに喰われるなどということが実際に起こるものなのだなあとか、よくもまあ、あれほどの数の鶏を喰い殺したものだなあとか、私は心から驚いたけれども、もっと驚いたのは、この国立市内にキツネという野生動物がまだいたということだ。おそらくは他所からやってきて、神社の周辺に棲みついたということなのだろうが、仔ギツネの姿も目撃されているので、当地で繁殖していることは確かだ。キツネの家族は天満宮の納め鶏を餌としながら、今日まで生き延びてきたわけだが、その鶏ももうほとんどいない。キツネの一家は今後どうするのだろう。私は鶏よりもキツネたちの方に、むしろ同情してしまった。

|

引用文献

網野宥俊,1985『浅草寺史談抄拾遺』,浅草寺山内金蔵院.

藤原善晴,2014「名言順礼―万物に魂をみる安らぎ―」『読売新聞』5月18日朝刊日曜版,読売新聞社.

府中市史編さん委員会(編),1974『府中市史』下巻,府中市.

小泉八雲,1990「美保関にて」『神々の国の首都』,講談社.

長沢利明,1989「品川の千体荒神祭―東京都品川区海雲寺―」『西郊民俗』№163・164,西郊民俗談話会.

長沢利明,2003「鶏の民俗(Ⅳ)」『アゼリア通信』№120,長沢事務所.

長沢利明,2004a「酉の市の起源―東京都足立区大鷲神社―(1)」『西郊民俗』№187,西郊民俗談話会.

長沢利明,2004b「酉の市の起源―東京都足立区大鷲神社―(2)」『西郊民俗』№188,西郊民俗談話会.

長沢利明,2006「海雲寺の千躰荒神祭」『東京都の祭り・行事』,東京都教育委員会.

長沢利明,2009「浅草鷲神社の酉の市―東京都台東区千束鷲神社―」『西郊民俗』№207,西郊民俗談話会.

落合町史編纂委員会(編),1980『落合町史・民俗編』,落合町.

滝沢 博,1972「塩野霞水と『爐辺閑話』」『多摩郷土史研究』№42,多摩郷土史研究会.

読売新聞社(編),2013「ニワトリ相次ぎ姿消す―谷保天満宮、キツネに襲われたか―」『読売新聞』5月30日朝刊多摩版,読売新聞社.

渡辺節子,2010『奥多摩の世間話』,青木書房.

|

| |

| HOMEヘもどる |