連載 江戸東京歳時記をたずねて 2

2017年6月号 |

| 長沢 利明 |

| 南品川の天王祭り |

| web上で表現できない文字は?となっております |

(1)天王祭りと神輿の海上渡御

江戸を代表する本当の意味での夏祭りは、実は天王祭りだったといえる。たとえば、よく知られた神田明神や山王日枝神社の祭礼などは、祭りの規模こそ大きいものの、天下祭りとしての風格を守って比較的上品におこなわれ、山車の巡行が中心で、神輿を荒っぽく担ぐというようなことはなかった。その点、天王祭りの神輿はおおいに暴れ回り、江戸っ子たちの血をたぎらせていたわけなのだから、いかにも江戸の下町にふさわしい庶民的な祭りなのだった。明神型神輿を激しく揉んで、日頃の鬱憤を晴らすかのごとく、下町の氏子連のエネルギーを爆発させていたこの祭りこそ、典型的な江戸風の祭礼だったのであって、そうした祭りのスタイルは全国各地の夏祭りの中に継承されていった。

江戸市中には牛頭天王を祭神として祀る多くの天王社があったが、とりわけ祭りの盛況さで名を売っていたのは、伝馬町と品川だったといってよい。特に品川の天王祭りは、東海道の最初の宿場町としての繁栄にささえられ、きわめて盛大な規模で例年おこなわれていた。しかし、注意をしておかねばならないが、その品川宿には実は二つの天王様の神祠があって、氏子集団も南北の二つに分かれており、祭りも同じ日にそれぞれ別個に挙行されていたのだ。二つの天王は俗に「北の天王様」・「南の天王様」と呼ばれ、今日の品川神社に祀られている天王様がその前者、荏原神社に祀られているそれがその後者だ。北の天王様は北品川の、南の天王様は南品川の守護神なのだった。今回は特に、南の天王社である荏原神社の天王祭りについて、取り上げてみることにしよう。

南北の天王様の祭礼は、江戸時代にはともに6月7日におこなわれており、双方の神輿の盛大な渡御がおこなわれて、品川の宿場町は大変なにぎわいを見せた。双方の祭礼の中心は天王神輿の巡幸にあったが、特に南の天王神輿は東京湾の海の中に入って海上を渡御するということがハイライトとなっており、俗にこれを「神輿洗い」と称していて、それこそが南の天王祭りの最大の特色となっていた。第二次大戦後の1960年代におこなわれていたその祭りの様子は、以下のようなものなのだった。

荏原神社(南の天王様)のお祭は六月六日が宵宮(よみや)で、六月七日が大祭(おおまつり)、昔は十二日頃まで祭が続いた。この祭には神社の神輿が「惣町渡し」といって南品川の各町内を一丁目から二丁目、三丁目というようにつぎつぎとつぎの町内に渡しながら、各町の若い衆がそれぞれの町内を練り歩いて、七丁目(現在の五丁目)まで渡御させ、七丁目に着くとセドリが待っていて、今度はセドリが神輿を担いで鮫洲境の百足河岸(むかでがし・海晏寺の入口あたり)という所から海に入った。神輿は海中でもまれながら海岸に沿って北上し、南品川の真浦(まうら)に上陸した。真浦で洲崎の人達に引渡され、洲崎に着くのは七日の午後三時から三時半頃であった。神輿が海に入ると、南品川の各町内が一町内ごとに一艘づつオムカエブネと呼ぶ舟を出した。この舟には町内の子供やお囃子連中が乗って囃子をやり神輿を迎えに出た。北品川からもお附合ということで利田新地と一緒でオムカエブネが一艘出た。そしてこのオムカエブネは神輿について目黒川にも乗込んで入ってくる。この神輿にはゴメンソウサマと呼ばれる海から流れついた面がつけられており、神輿が海に入るのは「お里帰り」だといわれており、洲崎の漁業に従事する氏子は、海に入らないと不漁になるといわれている。洲崎の猟師町の氏子に引渡された神輿はお面をつけたまま洲崎の町内を廻って午後五時過ぎに洲崎の寄木神社の前に納められ、町内の抱えの仕事師が神輿の前に高張提灯をつけて番をする。六月八日は一日洲崎と利田新地の町内の若い衆が神輿を担いで、二つの町内を担ぎ廻る。八日の昼頃からは洲崎と新地の若い衆が一緒に神輿を担いで再び海に入る。利田新地の弁天様(利田神社)にも担いでいった。このように八日は神輿が一日猟師町に渡御しているのは、ゴメンソウサマが拾い上げられた場所であるからだといわれている。南品川ではお祭には各家でオコワを炊き、お煮〆をつくる。お煮〆は里芋、人参、牛蒡、蓮根、油揚、焼豆腐等を煮付けたものである。また品川のお祭は豆祭といわれていて、そら豆を茹でて食べるしきたりになっている[品川区(編),1970:pp.23-24]。

6月6日の宵宮祭(前夜祭)の翌日にあたる7日の大祭日、天王神輿は南品川の1丁目から7丁目まで「惣町渡し」のリレー渡御をおこなった後、鮫洲境の海晏寺の門前、通称百足河岸(むかでがし)から「瀬取り」役に担がれて海に入っていく。各町内から1隻ずつ出された「御迎え船」に護衛され、笛太鼓のにぎやかに囃子とともに、神輿は海上を進む。氏子地域外の北品川と利田(かがた)新地からも、付き合いで1隻の御迎え船を出すことにもなっていた。神輿は海岸線に沿って北上し、真浦で上陸すると、今度は漁師町の洲崎の信徒らに担がれて町内を渡御した後、寄木神社の仮屋で一泊する。この寄木神社というのは、記紀神話にある弟橘姫の入水時に、その難破した船材がここに漂着したとの由緒にもとづいて祀られた古社とされ、寄木神社という社号もそこから来ている。翌8日、神輿は洲崎・利田新地を巡幸した後、再び海に入って利田新地の利田神社までも渡御することになっていた。昔は12日になって、ようやく神輿が荏原神社へ還御したといい、都合13日間の長い祭りなのだった。祭礼期間中、南品川の家々では赤飯を炊き、煮しめの御馳走を作って祝ったが、特に欠かせないのがゆでたソラマメだったとあるのも重要で、ちょうどこの時期はソラマメの旬にあたり、「そら豆が出たから品川の天王様だ」といって祭りの近づいたことを皆で喜び、はしゃいだものだったともいわれている[竹内,1987:p.163]。なお、ここには天王神輿に飾られる「御面相様」という特殊な仮面のことも触れられているが、これについてはあとでまたくわしく取り上げてみることにしよう。

品川の天王祭りは東京の夏祭りの走りといわれており[和歌森,1970:pp.152-153]、東京の夏はここから本格的に始まると考えてよい。特にいま述べた神輿の勇壮な海上渡御こそは、南品川の天王祭の最大の呼び物かつ目玉行事なのだったが、そのような祭りは江戸市中ではほかに例を見ず、特筆すべきものだったといえる。しかしながら、その後の昭和時代、東京湾の埋め立てが進んで品川の町から海がどんどん遠ざかっていき、いつしか南天王の神輿が海中で担がれることがなくなってしまった時代もあった[社会思想社(編),1969:p.214]。とはいえ、神輿を船に載せて巡幸するという形に変えながら、海上渡御自体はその後もずっと続けられてきたのであって、現在でも天王神輿を積んだ漁船は、お伴の船団に見守られながら海上を巡幸しつつ、対岸のお台場海浜公園にまで運ばれて上陸し、そこで担がれることになっている。そうした現代の祭礼形態のことまでをも含め、南品川の天王祭りの歴史について、少しここに述べてみることにしよう。

(2)荏原神社と天王信仰

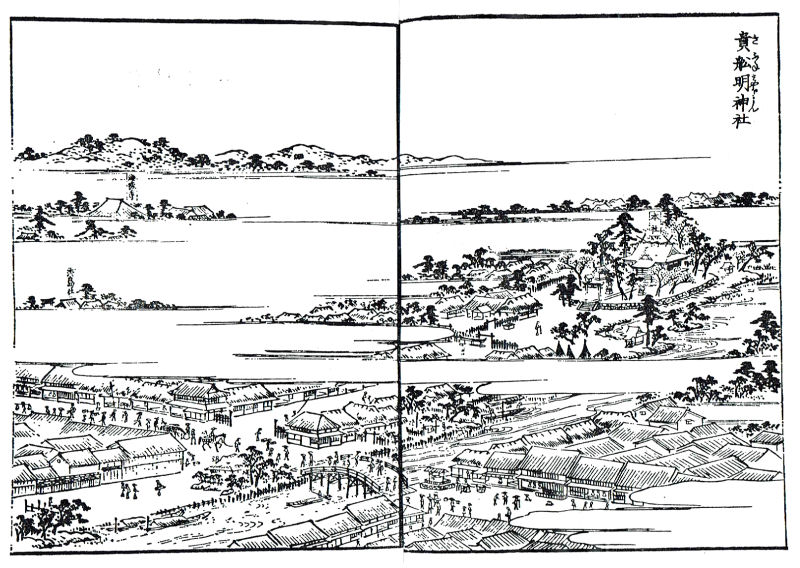

まずは、南の天王様の鎮座する今日の荏原神社(東京都品川区北品川2-30-28)の由緒から触れていってみよう。この神社は今でこそ荏原神社と称しているが、近世には「貴船明神社」・「貴布禰社」・「品川大明神」などと呼ばれており、奈良の丹生川上神社から龍神の分霊を江戸に遷して祀られたものであったらしい(写真9・図2)。

|

写真9 荏原神社

図2 江戸時代の貴船明神社(『江戸名所図会』より)

|

1871年(明治4年)に一時「南品川神社」と改称したこともあったが、現在の「荏原神社」という社号に落ちついたのは1875年(同8年)のことだった[東京都神社庁(編),1986:p.206]。荏原神社は南品川一帯の総鎮守社であるにもかかわらず、その鎮座地の町名が北品川2丁目となっていることの理由は、地域を南北に分ける目黒川の流路が近代期に変更されたためだ[読売新聞社(編),1996]。現在では北品川の品川神社も南品川の荏原神社も、ともに目黒川の北岸にあるが、江戸時代の目黒川は荏原神社の北側を流れており、同社は川の南岸に鎮座していた。その鎮座地はかつて「天王横丁」と呼ばれており、もちろんそれは南の天王様から来ている町名なのだった。

荏原神社の祭神は中央に高?神(たかおかみのかみ)、右座に豊受姫之神・天照皇大神・須佐男之神、左座に天力雄之神の計5柱を祀る。中央の高?神が貴船明神で、右座の副祭神である須佐男之神が天王だ。つまり、俗に南品川の天王様と呼ばれ、盛大な天王祭りが毎年おこなわれてきたとはいえ、この神社の主祭神はあくまで貴船の神様なのであって、天王はいわば脇役に過ぎない。脇役の神が主役をしのぐほどになり、脇役の祭りばかりが一大祭礼にまで発展してしまったわけなのだが、それは北品川の天王様にしても同様で、そちらの主祭神も実は稲荷大明神なのだった。『東都歳事記』にも、「南品川天王は貴船明神の相殿なり。北品川天王は東海寺鎮守神明宮の相殿なり」と述べられている。軒を借りる身でありながら、いつしか主人公にまでのしあがってしまったという例は、他所にも数多く見られる。それこそが牛頭天王信仰の核心なのであって、実に興味深い問題を投げかけてもいる。

『江戸名所図会』を見ると、この貴船明神社について、「駅舎南北品川の境、中の橋の南岸、海道より右にあり。相殿に神明と牛頭天王を合祭す。南品川の産土神なり。毎歳六月七日は天王の祭礼にして、その前日神輿を海中に舁き入れ奉り、後駅中に仮屋を設け、かしこに神幸なし奉れり。貴布禰の祭例は九月九日、神明は同月の十五日なり。神主鈴木奉祀す」と述べられている。副祭神としての天王の祭礼は毎年6月7日、やはり副祭神としての神明(豊受姫之神・天照皇大神)の祭礼は9月15日、主祭神としての貴船明神の祭礼は9月9日におこなわれていたとある。貴船の神の祭礼については、1846年(弘化3年)版『江都近郊名勝一覧』にも、「貴船明神社。社領五石。品川の駅南北の界、右に在り。南品川の産土神とす。毎祭九月九日、神主鈴木氏奉祀す」と触れられているが、当社のもっとも重要な祭礼であるはずのこちらの祭りは、さほどに大規模な祭礼ではなかったし、南品川の年間最大の祭りといえば、やはり天王祭りをおいてほかにはない。なお、神職の鈴木家は今でも当社の神主家を守っておられる。ついでなので、『東都歳事記』に見る品川の天王祭りの解説も、次に引用してみることにしよう。

みこし洗とて南品川の神輿を海中に舁入奉り、南北兩社の神輿中の橋にて行あひ、御旅所南北へわかる。故にこの橋を行逢の橋といふ。御旅所は南北ともに驛中往還の内東側に假屋をしつらふ。驛中思ひ思ひの鉾を飾る。今日より十九日迄御旅所出あり。その賑ひいはん方なし。兩社生子(うぶこ)北は高輪と品川の境迄、南は鮫洲のあたりに至る。又海道より西の村々も産子なり。

ここには「神輿洗い」という言葉が出ているが、天王神輿の海上渡御の様子を描いた『江戸名所図会』の挿絵にも、「品川牛頭天王御輿洗の圖」という表題がつけられている(図3)。

|

図3 神輿洗いの海上渡御(『江戸名所図会』より)

|

江戸の狂歌にはこの南品川の天王神輿の海上渡御について、「わいわいと海に囃子の声するは貴船をうかす天王祭り」と詠んだものがある(『狂歌江戸名所図会』)。さらに、『新編武蔵風土記稿』に述べられた当社の解説も、次に引いてみよう。

貴布禰社。除地四段七畝十二歩、天王横町の奥にあり。祭神闇?(くらおかみ)・闇山祇(くらやまずみ)・闇罔象(くらみづは)三神各深秘す。祈雨止雨の守護神なり。社傅に和銅二年九月九日藤原伊勢人勸請して當所の鎮守とす。一説に天長年中の勸請とも云。(中略)當社元枝郷三ッ木にあるしと云。今社跡にも貴布禰社あるは舊地を存せんとて建置しなりと云。例祭九月九日、相殿の神二座あり、左神明は長元二年九月十六日勸請する所、今もこの日をもて祭る。右祇園牛頭天王は寶治元年六月十九日勸請す。此神は南品川獵師町當所の門前地及本榮・蓮長・妙蓮・願行・海藏・常行・妙國・品川・海運・海晏等十寺の門前町屋、二日五日市村の總鎮守にて、例祭六月七日神輿を氏子町に渡し、海晏寺門前より舟にて海上を廻り、獵師町より上陸して、南品川一町目の假屋に駐め、十九日に至て歸社す。(中略)天正十八年東照宮當社に御立寄ありて鎮座の來由を御尋あり。當時舊記も存せしかば時の神主鈴木正根具に言上す。又記録をも御覧ありて故ある古社なりとて左文字の御太刀を寄附せらる。明年十一月品川郷にて五石の御朱印を寄せらる。されど此社領昔より北品川稻荷社と中分す。故に御朱印御書替毎に兩社の神主出て賜り、兩社かはるがはる所藏し、當社にては南品川の内二石五斗を領す。

これによれば、当社に貴船明神を勧請したのは天長年間(824~833年)もしくは709年(和銅2年)の昔にさかのぼるといい、天王の勧請は1247(宝治元年)のことで、京都の八坂神社から分霊を迎えたと伝えられている。天王祭は6月7日におこなわれ、神輿はその日に海晏寺前から海に出て海上渡御をし、漁師町に上陸して仮屋にとどまり、19日に帰社したとやはり述べられていて、祭礼期間は6月7日~19日の13日間に及んだことがわかる。

1590年(天正18年)には徳川家康が当社に立ち寄り、当社鎮座の由緒などをたずねたともあるが、その翌年に家康から与えられた朱印状には「寄進、大明神。武州荏原郡品川郷之内五石之事、右令寄附之訖、彌可勵武運長久之懇祈之状如件。天正十九年十一月日(朱印)」とあり、南品川・北品川の両鎮守社が共同でこれを拝領したという形を取っていることが興味深い。南北両社は五石の除地を二石五斗ずつ折半して受け取り、朱印状は両社がかわるがわる保管したというのも、おもしろいことだろう。この家康とのやりとりについては、『天正十九年由緒書上』という史料も残されているので、参考までに引用しておこう。

天正十九年御尋に付申上候控。家康公關東下向之節、御通懸御立寄、暫御休被遊、當社由緒御尋に付、罷出則御目見仕、往古より之由緒書付ヲ以申上候儀左之通。

當社由緒之儀

一當社之儀者本社木船大明神、天長年中之勸請に而品川總鎮守に而御座候由申傅候。又者和銅二年之勸請共申傅候。尤書物控等と申茂無御座候雖、往古?百姓共迄も大明神與計申來リ候。祭禮之儀者毎年九月九日ニ相務來候。其後長元二年已巳九月十六日神明宮相殿勸請仕候。是又勸請之日限例年祭禮相務申候。後寶治元丁未年六月十九日一日之祭禮ニ御座候處、何年以前?か六月七日より十九日迄ニ相成リ候。右相殿兩社勸請年號共ニ則御尋ニ付、荒増如斯御座候、以上。

右由緒書御覧之上、左文字之御太刀御奉納被遊。追而參詣可被遊由被仰、即御立被遊候。其後同年十一月ニ被召出、品川号之内神領五石御朱印頂戴仕候。其砌武運長久之懇祈可勵之旨被仰付候。此後御尋茂有之候ハヽ右之通爲可申上控置。

天正十九年辛卯十一月 神主 鈴木正根 代

もともとこの地に鎮座していた貴船明神社に、神明宮と天王とが順次勧請されて合わせ祀られ、祭礼がなされるようになっていった経過が、やはりここに述べられているが、その旨を宮司が家康にわかりやすく申し伝えたという形が取られている。

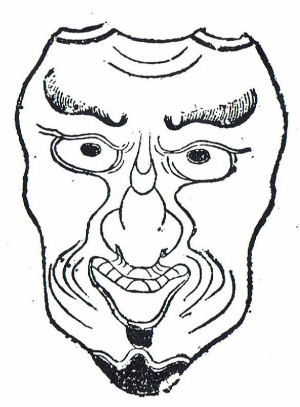

(3)天王の神面と神輿

先に取り上げた『新編武蔵風土記稿』の解説には、当社所蔵の社宝が3点あるとして、家康から拝領した先の朱印状がその1点、やはり家康拝領の左文字の太刀がもう1点であると述べられていたが、残りのもう1点が天王の神面で、図入りで解説されている(図4)。

|

図4 天王の神面(『新編武蔵風土記稿』より) 図4 天王の神面(『新編武蔵風土記稿』より) |

何とも不思議な表情をしたこの古面は、いわば天王の御神体のようなものなのだが、「素盞烏尊假面一枚」と記されており、それを牛頭天王ではなく神道式に須佐男之命(すさのおのみこと)の神面であるとしていて、次のようにも触れている。

素盞烏尊假面一枚、作を詳にせず。素盞烏尊と號するは何人の鑑定なるをしらず、最色也。相傅ふ葛飾郡二合半領番匠目村の民、品川浦通船の時、假面海上に浮來しを取上て其凡物にあらざるをしり、漁夫等と議して當社に納む。是二百七八十年前の事なりとぞ。然しより毎年六月六日彼民新稻の穂を摘で當社に納む。祭禮神輿巡行の時は假面を輿の屋根に結付、彼稻穂を鵜鳥の口に食しむ。

冒頭に引用した1960年代の記録では、この神面のことを「御面相様(ごめんそうさま)」と称していた。明治期に編さんされた『新撰東京名所図会』にも、「假面一枚、俗に素盞烏尊の假面と稱す。相傳ふ三百餘年前武藏國葛飾郡二合半領の番匠目村の民、之を洲崎(今の獵師町)の沖合に獲。其の凡作ならざるを知り、漁夫と議して當社に納む。例年大祭に之を神輿の屋上に掛け、海上を渡御するを例とす」と、ほぼ同様な記事が見える。葛飾郡二合半領番匠目村(現在の埼玉県三郷市)の農民が、品川浦の沖合でこうごうしい光を放って海面に浮いていたこの面を拾い、当社に納めて以来、天王祭りの神輿の屋根にそれを取り付けるようになったというのだ。神面を海上で拾ったのは葛飾の農民で、葛飾から野菜を船に積み、品川の青物横丁へ出荷しにきた帰り道に海上に漂うこの仮面を見つけたといい、それは1751年(宝暦元年)6月のことだったと伝えている。面は素盞鳴尊によく似た顔立ちをしていたので、当社に奉納されることとなったが、海上で拾った面なのだから、時々は海に帰してやらねばならぬということで、神輿の屋根にそれを飾って渡御をしてみたところ、海苔が大豊作となったばかりか、漁も大量続きとなったため、以来、毎年それがなされるようになったのだという[松尾,1977:pp.225-226]。この神面の由来を、もっともくわしく解説しているのが1873年(明治6年)に記された『南品川神社取調書上帳』という資料で、これについても以下に引用しておこう。

右古神面之儀ハ年暦不詳候へ共、凡四五百年以前武蔵国北葛飾郡二合半領番匠免村農夫霊夢ニ付、当初洲崎ヘ通船ノ砌、海上ニ霊面浮顕レ候ヲ頂揚候処、尊作不凡是須佐之雄尊ノ御面想ナルベシ迚、右漁師共申談、当社ヘ奉納仕候由申伝候。霊現殊ニ著明、産子尊敬仕、右神面出現之海中ノ洲ヲ今以天王洲ト申唱ヘ来候。依之例年祇園祭礼ノ節、神輿屋根ヘ右神面相掛渡御仕、南品川境ヨリ漁師町ヘ海中御渡有之候。前書天王洲ト申渚ニテ海水神輿ニ振カケ、古例ノ式仕候(右天王洲ニテ千百坪余ノ地往古ハ社地ノ由申伝候。往古ヨリ漁猟禁止ニ相成居申候)。右ニ付例年神輿渡御ニ付、六月六日前書二合領番匠免村百姓ヨリ稲若穂相納来、神輿屋根鵜鳥ニ咥サセ候事(以下略)[大島,2006:p.85]。

ここにもあるように、大変興味深いのは、海上で神面を拾いあげた葛飾の農民の子孫が、その後も天王祭りのたびに稲穂を神前に奉納しているということだろう。現在、埼玉県三郷市に住んでおられる篠田家がその家で、同家の伝承によれば神面を海で拾った際、連れの者がそれを顔につけてみたところ、面が顔に貼りついて取れなくなってしまったという。2人はただちに寄木神社に参詣して祈願をしたところ、面は顔面の肉を貼りつけたまま取れたという。その肉づきの面を荏原神社に奉納したところ、神主の夢枕に素盞鳴尊が立ち、「かの神面を神輿につけて海中渡御すべし」と告げたので、それ以来、そのような巡行のやり方が始められることとなったというのだ。篠田家では自ら神田を設けて、天王に奉納するための神聖な稲を今でも毎年栽培しており、祭礼の1週間前に南品川からその初穂を受け取りに行くことになっている[佐藤,1988:pp.22-23]。

年に一度の祭りの時に、神面の拾われた品川沖の海にこの仮面を戻して海水に漬けることを「お里帰り」ともいい、それをおこなうために天王の神輿は毎年、海に入って漁師町まで巡幸するのだという。特に漁師町である洲崎の漁民たちは、神輿と神面とともに、自らも海に入って神輿を担ぐのが義務で、そうしないと不漁になるともいわれてきた。神面を海に里帰りさせ、海水をかけてやると、神面は喜んで笑っているかのような表情に変わるなどともいわれている[読売新聞社(編),1999]。1970年代からは神面をつけた神輿を漁船に乗せ、羽田沖まで運んで、そこで海上渡御をするようになったが、その船は吹き流し・五色旗・旗差物ではなやかに飾りつけられ、神主のほか裃姿に花笠をかぶった氏子総代も乗りこみ、鉦や太鼓を打ち鳴らしながら、にぎやかに東京湾へと向かったという[松尾,1977:pp.225-226]。羽田沖の浅瀬にはあらかじめ忌竹を立て、シメ縄を張った神域が用意されており、神輿をそこに降ろす。下帯一丁姿で荒縄を腹に巻いた若者らが海に飛び込み、激しく神輿を担ぎ回った後、神輿の屋根から神面をはずし、小さな樽神輿状の輦台(れんだい)にそれを取り付けて海に浮かべ、それを揉みに揉んで気勢をあげたものだったともいう[伊与田,1975:p.48・121]。

また、神面を拾った品川沖の海域を、天王にちなんで「天王洲(てんのうず)」と呼び、そこでのいっさい漁労活動がかたく禁じられてきたという。そして、そこが神面のふるさとなので、そこまで面を連れていってやるからこそ、それが里帰りとなる。天王洲の海は現在埋め立てられてしまい、そこには人工島としての天王洲が今あって、天王洲アイル・天王洲公園などの諸施設のほか、ホテルや企業なども多く立地して、重要な湾岸開発地区となっている。天王洲の海は今では埋立地となってしまったため、後述するように現在の海上渡御は、人工島の南岸を通って東京湾を横断し、お台場まで神輿を運ぶ形になっている。天王の神面はきわめて大切なものとされ、現在でも天王祭りのたびに社殿の中からうやうやしく取り出されて運ばれ、神輿の屋根に取り付けられることになっている(写真10~11)。 |

写真10 神面を運ぶ 写真10 神面を運ぶ

写真11 神輿に取り付けられた神面 写真11 神輿に取り付けられた神面 |

図1同様に北の天王でも、やはり古い神面を伝えていて、祭礼時には同様に神輿の屋根にそれが取り付けられることになっている。そちらもまた、何とも奇妙な表情をした面で、「天下一嘗(てんかひとなめ)の面」などと称されている。

(4)近世・近代期の天王祭りと海上御渡

何度も触れてきたように、江戸時代における品川の天王祭りは南北両社とも例年6月7日におこなわれており、長らくその祭日に変更はなかった。歳事記類を見ても、たとえば1690年(元禄3年)版の『江戸惣鹿子名所大全』には「六月七日、品川の天王祭」とあり、1697年(元禄10年)版の『国花万葉記』にも「六月七日、品川天王祭」と記されている。1735年(享保20年)版『続江戸砂子』を見ると、「六月七日、品川天王祭。北品川・南品川に両社あり、両社ともに同日也。両社の神輿、品川中の橋にて行逢て、また南北にわかる。よってこの橋を行逢のはしと云」とある。南北の神輿の巡行は、中の橋の所で双方が出会い、そこから別れておのおのの町内へと渡御していったので、中の橋のことを「行逢橋(いきあいばし)」とも称したという。1751年(寛延4年)版『江戸惣鹿子名所大全』にも「六月七日、品川天王祭。北南両社の神輿、中の橋の上にて行逢、南北へ別る。此ゆへに橋の名も行あいの橋と云」とあり、1803年(享和3年)版『増補江戸年中行事』にも「六月七日、品川天王二社。南北の御輿、中の橋にて行合、御旅所南北へわかる」と、同じことを記している。これらの記録にいう中の橋とは、目黒川に架かる今日の品川橋のことをいっているが、先に触れたように目黒川の流路変更が後になされているので、近世の中の橋と今日の品川橋のある場所は、正確にいえば同じではない。双方の氏子らは互いに強烈なライバル意識を持っており、橋をはさんで何かというと張り合い、小競り合いに発展することもあったと伝えられるが、御神酒が入ればなおさらそうなることだろう。1859年(安政6年)版『武江遊観志略』には、「六月七日、品川牛頭天王祭礼」との記述があるのみだが、南北の天王祭りがやはり同日に挙行されていたものと推察される。

さて、江戸時代における南の天王神輿の海上渡御は、次のようにも記録されていた。それを見物した大淨教順の『十方庵遊歴雑記』から、その様子を見てみることにしよう。

一武州荏原郡東海道品川の駅、天王宮は本宿の橋際にあり。例祭ハ毎年六月七日?初りて十九日におわる。都合日数十三日の間、殊に賑ハしく新宿、本宿、南の宿、横町の町々迄人の競ひ對の衣類等自然と一風あり。扨先最初七日の日、洲崎の漁者とも一同に忽ち出、天王の神輿を舁上、海に入て背のとどかざる所迄舁入、海水に浸して海中を通御なさしむ。かくせされハその年魚猟なしとなん。是を舁入、めいめい声々にはやすを聞けハ、ナンタァといへばサァイと答へ、互に此事のはをいひてヨイヤヨイヤ、又ハ、エンヤエンヤなと曾ていふ事なし。土地の一風なるへし。やヽありて神輿を陸へ舁上るにすべて家根に至る迄瀬水迸り、飛て金具ミな錆を生す。やがて南の宿の者とも數千人出むかへ請取て舁上て、鮫洲出はつれ迄サァイ、ナンタァと懸声して往返なさしめ、夕方にいたりて天王宮のまへに還幸あれハ、洲崎の漁者とも残りなく出迎ひて神輿を舁上、是?本宿筋ハ勿論、新宿の出はづれ迄通御なさしむ。但し夜すがらかくの如くして夜明にいたりて本宮へ還幸なさしめり。翌八日?神楽を奏し、一夜の賑ひハいふもさらに此驛の留女は客に伴れて参詣するもありて最媚(いとなまめ)かしく人の山をなせり。元より海道といひ賣色の家、軒をつらねしかハ祭礼中一入賑ハしく江戸三ヶ所の天王まつりよりハ遥に増らんかし。

ここにいう「江戸三ヶ所の天王まつり」とは、大伝馬町・南伝馬町・小船町の天王祭りのことで、江戸を代表する三大天王祭とされてきたのだったが、それらをもしのぐ盛況さが品川の天王祭りには見られたと、大浄教順は述べている。一方、明治時代にこの祭りを見た若月紫蘭は、次のような記録を残している。

品川町に於ける北天王即ち品川神社と、南天王即ち荏原神社の祭礼は、六月六、七、八の三日間同時に行なわれる。中にも南天王の方は俗に河童天王と言って、例年七日、黎明より神輿は九ヵ町を渡御した後、午後三時の満潮時になると、七丁目の海晏寺前から、満船飾を施した大小数十隻の伝馬船に迎えられ、印半纏に荒縄の襷、鉢巻姿勇ましき五十名の若衆にかつがれてワッショイ、ワッショイと海中に躍り入り、屋根のみを現して船と人とに囲まれながら、湧き立ち返る波の上を散々に揉まれ揉まれて、一時間の後には、真浦沖を経て、大綱に引かれながら海上の渡御恙なく漁師町に上陸して、その夜は品川橋袂の寄木神社前の御仮屋に一泊する。神輿が海中渡御の間は何れも鉦太鼓の囃子面白く、舷(ふなばた)を叩いて歓呼しつつ、三人の若衆は、神輿の屋根に坐って潮にぬれ湿った太鼓を力限りにベチャンベチャンと打鳴らす壮観いわん方なく、見るからに心地のいいものである。昔は六日より十九日まで祭礼が行なわれたと言うが、今は大抵三日が普通である[若月,1968:p.17]。

この時代の天王祭りは6月6日~8日の三日間にわたっておこなわれていたが、中心は7日で、その日の満潮時に神輿の海上渡御がおこなわれたとある。品川七丁目の海晏寺の前から、数十隻もの漁師の伝馬船に迎えられて神輿は海に入り、一時間にわたって海上を渡御した後、上陸して漁師町にある寄木神社前の仮屋に安置されて一泊した後、神社へ還御したとのことだ。時代を追って、祭りの形態が少しづつ変わりつつあることが、これらの記録からわかるだろう。

(5)今日の天王祭りの実態

今日の南品川の天王祭りは、例年6月7日に近い金・土・日曜日におこなわれるようになった(写真12~22)。金曜日が宵宮で、土曜日に海上渡御がおこなわれ、日曜日に神輿が還御するという段取りになっていて、祭礼期間は大幅に短縮されてきていることがわかる。初日の金曜日には午後2時から大祭式、2日目の土曜日には午前9時から氏子各町内の神輿の宮入り、午後5時半から5町会の神輿の連合渡御がおこなわれる。3日目の日曜日の午前10時からいよいよ神輿の海上渡御が始まり、正式には「御神面神輿海中渡御」と呼ばれている。天王神輿が海から戻ってきて宮入するのは午後5時半のことだ。この宮入りと同時に、午後5時半から6時にかけては、再び各町内神輿の連合渡御がおこなわれる。

この連合渡御というのは、荏原神社の氏子地域にあたる南品川・東品川・天王洲の全域と、広町および北品川の一部地域に含まれる計13町会(東品川一三町会・洌崎町会・桜心会町会・真交町会・博友町会・明睦会・同友会町会・諏訪町会・東睦会・六丁目町会・南品川南睦会・三睦会町会・東親会)の全神輿がいっせいに巡幸渡御をするもので、各町会はおのおの独自の大神輿(もしくは中神輿)・小神輿・山車を持っている。昭和時代初期までは荏原神社の本社神輿が全町会を巡幸する形が取られており、「総町渡御」と呼ばれていたが、今日では本社神輿の巡幸はおこなわれていない。今日ではこれら13町会内での輪番制で毎年1町会が、交替で当年の天王祭りを取り仕切る年番町会を担当することにもなっている。また、これら13町会のほかにも、東品川のいくつかの都営団地・アパートの自治会なども、祭りに参加するようにもなってきているが、年番の輪番制に加わっていないし、独自の神輿も持っているわけではない。

氏子13町会のうち、海上渡御にあたって特に重要な役割を果たすのが旧漁師町(猟師町とも書く)の洌崎町会で、実際に海上を渡御する神輿も、本社神輿が巡幸をしなくなった現在では、洌崎町会の中神輿が用いられており、そこに天王の御神体である神面を取り付けることによって、それは全体を代表する正式な天王神輿となる。海中でその神輿を担ぐのも、主として洌崎町会の若者の役割となっている。祭りに先立つ1週間前、洌崎町会の代表は、先の埼玉県三郷市の篠田家をおとずれ、神田で育てられた神聖な稲穂を受け取る。稲穂は5本の竹筒に納めて南品川まで運ばれ、荏原神社の神前にささげられた後、13町会に分配され、各町会の神輿の屋根上にある鳳凰の口にくわえさせて、おのおのの町会内の巡幸に出発する。なお、これら各町会の神輿にも、海上渡御をおこなう天王神輿と同様、それぞれに神面が飾られることになっているが、いずれも本物の天王の神面の写しが用いられている。

さて、祭礼のクライマックスである最終日(日曜日)の海上渡御は、この日の午前9時半におこなわれる「御神面渡し」から始まる。神社の神前からうやうやしく取り出して運び出された神面は、洲崎橋下に停泊する神輿船に乗せられた洌崎町会の中神輿の屋根に、ただちに取り付けられる。神社からは、猿田彦に先導された神主・巫女・神旗・太鼓・氏子総代らの行列が出発し、船に乗り込む。

|

写真12 巡行を先導する猿田彦① (中央)

写真13 巡行を先導する猿田彦②

写真14 神輿を船に載せる

写真15 御座船上の神主 写真15 御座船上の神主 |

神職らが乗り込む船は「御座船」と呼ばれ、神輿船と並走して海上を進む。午前10時に船が出発し、神輿船・御座船を囲む約20隻の船団が海上を行進するさまは、実に勇壮なものだ。

|

写真16 神輿船の出港

写真17 船団の出発

写真18 橋の下をくぐる神輿船

写真19 海上渡御

写真20 海上をゆく神輿船

|

20隻の船団の内訳は、神輿船・御座船を含めて洌崎町会の担ぎ手の乗り込む船が5隻、それ以外の担ぎ手を乗せた船がまた5隻、囃子方を乗せた船が1隻、招待者を乗せた屋形船が1隻、有料の屋形船が4隻、およびその他といったもので、船上の担ぎ手の人数は約300人にも達する[大島,2006:p.84]。船団の行き先は、東京湾の対岸に位置する江東区のお台場海浜公園となっているが、もちろん大昔は天王洲の海が目的地だったわけで、そこが埋め立てられてしまった後は、先述のように羽田沖の浅瀬などが神輿の担ぎ場となっていた。さらにその後は一番台場・三番台場・品川埠頭・大井埠頭・城南島・京浜島などに、次々と変更され、あちこちをさまよったあげく、今のお台場にそれが定まったのは、1990年以降のことだった。

こうして午前10時半頃、船団はお台場海浜公園に到着する。神主は御座船の上から神輿の修祓と祝詞奏上の神事をおこない、すぐさま神輿は波打ち際に降ろされる。 |

写真21 お台場への到着

写真22 神輿の上陸 |

300人の担ぎ手たちもいっせいに船から跳び降りて神輿に取り付き、浜辺での盛況な神輿担ぎが始まる。神輿は砂浜上で揉まれながら、時には海中にも入っていき、海と陸との間をゆきつ戻りつしながら、11時半には再び船上に載せられてお台場を離岸し、洲崎橋まで帰ってきた後、洲崎神社の仮屋に取りあえず安置される。かつてであれば神輿はそこで一泊したわけだが、今ではそうもいかず午後5時から洲崎町内での巡幸が始められる。その際に、天王の神面は海上渡御を終えた中神輿から取りはずされ、今度はそれを同町の大神輿に取り付け、神饌の甘酒を供えての祝詞奏上の神事がなされた後、町内の渡御がなされる。神輿はそのまま荏原神社まで巡幸し、午後6時には同社に到着して神面をはずし、「御神面渡し」の式をおこなった後、神輿は洲崎へと帰っていく。

かくして南品川の天王祭りは終わるわけだが、かつて13日間を要して挙行されていた一大祭礼が、今日の時勢に合わせて相当に短縮された結果、分刻みのスケジュールに追われる中であわただしく挙行されている観があるのも否めない。海上渡御から漁師町の町内渡御と本社への神輿の還幸とを、一日で済ませてしまおうというのだから、それは相当な強行日程ともいえよう。しかし、省けるところは極力省略しつつも、肝心なところは譲らずに維持するという方針のもと、南品川の天王祭りは今に継承されてきている。特に、200年以上もの歴史を持つ海上渡御は、宿場町の鎮守神の氏子たちと、湾岸の漁師町や埋立開発地に生まれた新住民たちとを強く結びつけ、既存の鎮守・氏子関係の枠組みを乗り越えた、新たな信仰圏をそこに出現させるに至った。それもまた、牛頭天王信仰のもたらす強力なパワーのたまものだったといえるだろう。

なお南品川の天王祭りのことを、俗に「かっぱ祭り」とか「かっぱ天王祭り」とか呼ぶことがあったといい[伊与田,1975:p.121]、諸書にもそう述べられているが、天王様は本来が水神で、その水神の使いが河童なので、そうに俗称されてきたというのだ。ところが実際には、南品川の古老たちはまったくそういう言い方を知らないし、それは古くから地元で言われてきた言葉ではない。品川出身の俳人、田中涼々子という人が1936年(昭和11年)に「河童天王」という言葉を著書の中で用いたのが、その始まりらしいのだが[小沢,2013:p.2]、適切な言い方ではないので、用いない方がよいと思われる。

|

文 献

伊与田昌男,1975『東京風物詩』,保育社.

松尾博厚,1977『東京の祭り』,通産新報社.

大島建彦,2006「南品川の天王祭り(品川区)」『東京都の祭り・行事』,東京都教育委員会.

小沢葉菜,2013「荏原神社の天王祭り・神輿の海中渡御について」『民俗』№222,相模民俗学会.

佐藤 高,1988「花祭りから、つゆの季節へ―東京四・五・六月―」『江戸っ子』№58,アドファイブ出版局.

品川区(編),1970『品川の民俗と文化(品川区史資料編別冊第二)』,東京都品川区.

社会思想社(編),1969『東京生活歳時記』,社会思想社.

竹内重雄,1987『大正風俗スケッチ―東京あれこれ―』,国書刊行会.

東京都神社庁(編),1986『東京都神社名鑑』,東京都神社庁.

若月紫蘭,1968『東京年中行事』Vol.2,平凡社.

読売新聞社(編),1996「ぶらっと東京」『読売新聞』4月8日号朝刊東京版,読売新聞社.

読売新聞社(編),1999「話の港」『読売新聞』6月11日号夕刊東京版,読売新聞社.

和歌森太郎,1970『民俗歳時記』,岩崎美術社.

|

| |

| HOMEヘもどる |