連載 江戸東京歳時記をたずねて 3

2017年7月号 |

| 長沢 利明 |

| 江戸の七夕 |

| web上で表現できない文字は?となっております |

(1) 七夕行事の今昔

今日、多くの家庭年中行事がおこなわれなくなり、日常生活の中に季節感が乏しくなってしまったのは、まことに残念なことだ。7月7日の七夕行事もまたそうで、いまや子供のいる家でさえ軒先に笹竹を飾るなどといったことが、ほとんどなされなくなった。この筆者の家などは、子供がすっかり大きくなって成人した今でも、毎年それをやっていて、ご近所から見れば異様な目で見られているような気もするのだが、それはまったく親の趣味として続けているに過ぎない。少し前までは、商店街の客寄せイベントとして、よく七夕飾りをやっていたもので、近年それもあまり見かけなくなったが、いまや幼稚園や保育園の年間行事として、わずかにそれが生き残っている程度のことだろう[長沢,2009:p.4]。

|

写真23 農家の七夕(杉並区大宮)

写真24 農家の七夕(国立市谷保)

写真25 農家の七夕(狛江市和泉)

写真26 商店街の七夕(福生市本町)

|

今でも多摩地域の一部農家や、商店街などでおこなわれている七夕行事を見てみると(写真23~26)、笹竹の枝先に飾られた五色の短冊や、紙の網・鎖、西瓜や星型などがなかなかカラフルで美しく、情緒と風情とがあっていいものだし、私たちも幼少時代にそうした物を自ら作って飾りつけたことなどを思い出して、大変懐かしくも感じられる。けれども、それらは実は、クリスマス・ツリーのオーナメントのようなもので、昭和の戦後期に一般に普及した、実はごく現代的な、そして標準的な七夕飾りのやり方なのではなかったろうか。なぜそう思うかというと、近世期に江戸の下町の住民たちがやっていた七夕のやり方、そして今まで私たちが東京の下町の古老らから聞いてきた明治~大正期のそのやり方と比べ、かなりかけ離れた違いをそこに感ずるからだ。下町の古老らの知る戦前の七夕の行事習俗は、もちろん江戸時代のやり方そのものではすでにないけれども、重要な部分はかなり継承しているものと思われるし、今日のそれとはやはり趣を異にしている。大ざっぱにいって、昔の七夕と今の七夕は一体どこがどう違うのか、それをここに少し述べてみることにしよう。

(2) 短冊紙の今と昔

まずは一番わかりやすいところから、触れていってみよう。七夕飾りのやり方の昔と今との大きな違いは何かというと、第一に笹竹に吊るす短冊の紙が異なっている。今の短冊の色紙は昔のそれと違い、すっきりした明るい色調でとてもカラフルなのだが、昔のそれはどんよりと曇ったような沈んだ暗い色をしていて、ひたすら地味な印象だ。今の色紙はカラー12色もしくはそれ以上の色数のヴァリエーションがあるが、昔のそれはほぼ赤・黄・青・緑・白の5色に限られていた。紙質もおおいに異なり、今のそれは上質な洋紙で表面がツルツルしているのに対し、昔のはザラザラ・ボソボソしていて粗悪な薄手の再生紙だった。今の色紙は品質のよい紙と多彩な染料とが用いられているので、それを短冊にして笹竹の枝先に飾るとあざやかで美しく、見映えがするのだが、実は欠点もまたある。それは紙の裏側が白くて、色がないということだ。表面にしか染色されていないので、裏面は白いままになっており、笹竹に飾られた多数の短冊のうち、色のついている面だけが表を向いている確率は半数しかなく、残り半分は裏を向いていてまっ白けなのだから、価値も半分に下がる。それに対し、昔の色紙は表にも裏にも着色されているので、飾られた短冊は、その100%に色がついている。

今の色紙がどうして裏が白いかというと、それが七夕の短冊用の専用の色紙ではなく、子供の工作用の折紙がもっぱら用いられているからだ。折紙というのは本来、折紙作品を作るための紙なので表と裏とがあり、表にしか彩色されていないため、裏は白い。サイズも小さいので、小さい短冊しか作れない。また、洋紙が用いられているため、表面を染めた染料・顔料は紙の裏面にまでしみ込むことなく、だから裏は白いままだ。昔の色紙は、いかに粗悪な再生紙であるとはいえ、一応は和紙なので表面に塗られた顔料は、裏面にまでしみ込んで裏まで色を染める。つまり、それは「染め紙」なのであって、カラーインクで表面のみを印刷したものではない。色紙に関する今昔の違いは、まさにそこにある。

昔の色紙は表にも裏にも色がついている。その原料は反古紙や古紙、新聞紙などで、それらを水に漬けてふやかし、繊維をほぐして混ぜ、何度も水替えをして墨やインクなどの色素を洗い流して色抜きをした後、漉き返して作ったリサイクル紙なのだから、抜ききれなかった色素がどうしても残って、純白な紙にはならない。二足三文の安い紙なので、漂白加工も充分にはなされていない。そこに文字が記されて永久に保存されるような用途には決して用いられず、七夕飾りに一度使用された後、ただちに廃棄される運命にある使い捨ての紙なので、それでよかったのだ。1回かぎりの使用のための、あたかもトイレットペーパーかちり紙のような粗悪な紙だったのだが、そのよれよれとした貧相な感触と風合いはまた、いいようによっては何とも微妙な味わいをも持っていて、真新しいピン札のごとくの今の折紙よりも、実は風情がある。それを色で染めた時、もともとが純白でまっさらな紙ではないため、色素は決してさわやかなカラフルさを発揮せず、ぐっと彩度を落した地味な色調の色紙となるのだが、この筆者などはそのくすんだ色あいがまことによいと思うし、伝統行事に使用される色紙は、これでなければならないとさえ感じられる。

この昔の色紙は、今ではあまり見かけなくなったが、地方の小さな町の雑貨屋やよろず屋などの店先に置かれているのを、たまに目にすることがある。5色セットになって1束いくらで安く売られているが、季節商品なのでいつでもあるというものではない。たとえば2月の初午祭りに、稲荷祠の前に5色の色紙を継いだ五色旗を飾る習俗は関東地方ではごく一般的なので、屋敷稲荷を祀っている家では色紙を買いにくるし、その季節ともなれば雑貨屋はそれを店先に置く。小正月の道祖神祭りがさかんな中部地方では、5色のオンベ(御幣)を飾りつけた神木を道祖神場に立てるため、大量の色紙が必要となり、色紙は結構売れたことだろう。盂蘭盆の精霊棚に張りわたすチガヤの縄に、5色の幣を飾る地方もあって、やはり色紙が要る。かつてはもちろん、毎年の七夕の頃に、この色紙がよく売れたことだろうし、この5色1組の色紙束を、俗に「七夕紙」と称する地方も多い。わずかとはいえ、そうした需要が今でもあるかぎり、昔の色紙は雑貨屋の店先から消え失せることはないだろう。

江戸時代における七夕の短冊紙がどのようなものだったかについても、少し見てみよう。山田桂翁という人が1831年(天保2年)に著した『宝暦現来集』という随筆集には、宝暦期(1751~1763年)以降の江戸風俗がよく記録されているが、その中に七夕の短冊紙について、次のような解説が見られる。

七月短冊紙売、享和年中迄は、短冊紙や色紙とて、丸紙の儘売歩行しが、此頃よりさまざまに形ちを裁て、書計に仕立売ゆへに、以前の紙売は止みけり。又近頃は形に裁たる其裁屑をまぜて、十枚四文三文位に売歩行なり。此末十年も過なば、短冊又は五月の柏餅など、月見の団子之類は家毎にはせまじ。何事もそれぞれの家風も、皆略すやうになりて、正しき事は次第止みけり。

七夕が近づくと、紙売りたちがそれを町中で売り歩いたとあるが、享和年間(1801~1803年)の頃までは、色紙をそのまままるごと売るのが普通だった。近頃はもう短冊状に切ってあって、切り落とした縁の耳紙とセットにし、10枚束を3~4文で売り歩くようになったという。耳紙はコヨリにして短冊を吊るすのに用いられたことだろう。あとは文字をそこに書き入れるだけなので便利にはなったものの、万事に楽をするようになって省略化が進み、この調子では七夕も五月節供の柏餅も、月見の団子さえもなくなってしまうのではないかと、著者はなげいているわけだが、江戸時代ですら行事の簡略化はそこまで進んでいたということになる。けれども実際には、そこまで心配をするほどの危機的状況ではなかったのではなかろうか。明治時代の記録を見ると、その短冊紙は以下のようなものだった。

そは人の知る如く藍・萌黄・黄・紅・霞の五色なるが、他の四色は甲州小(甲州産の小半紙を謂ふ。之を小杉と唱ふ。杉原紙の小判と云ふの意なる可し。之を從前鼻紙に用ふ。鼻紙に二種あり、一は小菊と唱へ奉書質にして品位好く音信贈答等に最も佳なるものなり)を染め用ふと雖ども、霞のみは駿小(駿河小半紙)に蘇枋紫等を刷毛にて一枚宛横に引たるものなり。兒童等之に詩歌、又小童は以呂波などを書きて竹枝の葉間に結付け七月六日より之を屋外に樹つ[方寸舎,1911b:p.32]。

ここにいう五色紙の色で、「藍」とあるのは濃紺色、「萌黄」は黄緑色、「黄」は黄色、「紅」は赤色、「霞」は赤~紫色のグラデーションをいったようで、この時代の色紙にはかなり凝った色の組み合わせが見られたものらしい。これらのうち「霞」のみは駿河半紙の染紙、他4色は甲州小半紙の染紙だったという。甲州小半紙は「小杉(杉原紙の小判)」ともいい、鼻紙(ちり紙)にも用いられたというのだから、やはり粗悪な再生紙だったのだろう。まことに興味深いのは、七夕祭りが終った後、短冊紙を回収して再利用する業者までいたということで、まさに「リサイクル都市・江戸」の伝統が守られており、次のような記録も残されている。

二星に捧げて手巧を冀ふてふ七夕祭の竹枝に結付る所の五綵紙なるものヽ果は如何成り行くにや、心付かざる人多かる可し。(中略)六七の兩晝、雨露に曝し置く事なれば色褪せ紙亂れたるを多くは洗湯の焚物に與ふるを常とす。然るに又之を以て副業と爲すものありと見え何時の間にか諸方の紙屑問屋の手に渡り(淺草・千束町・誓願寺前・龍泉寺町邊にて常に賤媼をして紙屑を選分けしめ居れり)紙漉等常の紙屑及び此五綵紙の末を買來り別に之を水に浸し適度を見て廣土間に大盤を置き夕剋より夜に懸け互違に向ひ砧杵を振上げて之を敲く。(中略)漉場は多くは家の片端廣土間の一方などに槽を据ゑ其前に一孔を穿ち四斗樽の鏡を抜かずして底を抜き、之を倒しまに伏せ其中に立ちて身體の動作を自由にす。朝々此内に螻・蛙は勿論、時として蛇などの棲居ることありと云ふ。按ずるに今時は諸方にも漉返紙を製し音羽・麻布邊最も多し。然れども淺草紙の稱呼あるを以て考ふれば元は淺草及び千住邊にて漉始めたるものにや[同:pp.32-33]。

何度も何度も再利用された紙は七夕の短冊紙ともなったが、それもまた回収されてさらに再利用された。何度も繰り返される紙の一生のうちに、一度は七夕の笹竹を飾る一段階があったことは、紙にとっても晴れがましいことだったといえるかも知れない。

(3) 七夕歌と飾り物

七夕行事の今と昔との違いの第二は、その短冊にしたためられる文句ということになろうか。今の七夕のそれについては、各地の幼稚園や保育園などでの例を見るかぎり、そこには概して子供らの願いごとが書き入れられるのが普通で、先生たちもそのように指導しておられるが、それはそれでよいことだろう。この筆者宅での場合、子供たちがまだ幼かった頃、七夕の短冊に記していた願いごとは、「プールで50m泳げますように」とか、「猫を飼えますように」とかだったことが、今思い出されるが、何ともほほえましいものだ。「七夕」・「天の川」・「織姫様」・「お星様」などといった七夕祭りにまつわる決まり文句も、もちろんよく書かれるもので、今も昔もそれは変わりない。そして昔の七夕でもまた、子供たちは今と同じようにやはり自分の願いごとを自ら短冊にしたためていたのだったが、どちらかというとそれはおまけのようなもので、特に彼らが力を入れて書いていたのは、いろは四十八文字などの手習い文句や小倉百人一首などの和歌の類、できれば七夕にちなむ古い詩歌であることが望ましかった(写真27・図5)。

|

写真27 子供と七夕の浮世絵(歌川国芳)

図5 七夕の短冊作り [乙羽,1892]

|

もちろんそれは、習字の上達を願ってのことで、いってみれば正月2日の書き初めのようなものなのでもあった。農村部であったならば七夕の日の朝、子供たちは畑に行き、里芋の葉にコロコロと玉のようになって残る朝露を硯に集めて持ち帰り、それを用いて墨をすって文字を書くと習字の手が上がるなどと、いわれてきたものだ。七夕の日に筆で文字を書けば書が上達すると信じられていたのは、女の子が裁縫の上達を二星(牽牛星・織女星)に祈ったのと同じで、それはいわゆる乞巧奠(きっこうでん)の信仰へとつながっている。子供たちが何でも習い事の上達を星に祈るべき日が七夕で、それがこの行事の本義であるとする中国由来の乞巧奠の言い伝えがそこに継承されており、七夕行事そのものは本家中国の姿とはかなりかけ離れたものに変わってしまったとはいえ、日本の民間習俗としての七夕行事の中に、そのような形で一応は影をとどめているともいえる。したがって子供たちは、力を入れてよい作品を作らなければならず、自分で書いてはいるものの、ほとんどその意味が理解できないようなむずかしい詩歌のフレーズにも、挑戦してみなければならない。寺小屋であったならば、師匠の先生がいろいろと凝った文字の崩し方で昔の和歌や、時には中国の古典から取った難解な漢詩の手本を与えて、子供たちに書かせたということになる。また、いかに粗悪な再生紙であるとはいえ、それは一応の短冊紙なのであるから、そこに詩歌を書き入れるつつ、平安貴族の優美な遊びの雰囲気を追体験する機会ともなっていたことだろう。

江戸の子供たちが七夕の短冊に文字を書き入れる様子は、たとえば次のようなものであった。これは八丁堀の町方与力家であった原家の当主が、明治になってから記している当時の回想記だ。

(たなばた祭)七月の主な行事は棚機と盆だ。

(棚機)は七日の節句に祭る。六日に用意して其晩に供へ翌八日の朝早くおろして、何もかも川へ捨てヽ流す。もし忘れて下げるのを遅れさせると、火に祟ると戒めてあった。

(色紙短冊)の製方は、色紙短冊の定寸に裁ち、半紙を細くきり、こよりをよる。捻りじまいの紙の尾へ、糊をつけて結び止めとなし、竹の葉へ結びつける。小倉山百人一首などの古歌、或は唐詩選などより抜出して書く。主人初め年長者は一二枚を書く。餘は悉く年少子女の染筆だ。其外には色紙をつぎ合せ、大幅にして種々な物形を鋏み切る。網、吹き流し、或は細き割竹を骨に組んで、西瓜、うり、盃などの形をはりて風に漂はす。

(竹や竹や)節句の二三日前に、近在の農家より竹を舁いて賣りに来る[原,1929:pp.2-3]。

明治時代の『風俗画報』に述べられた記録を見ても、「七日棚機(たなばた)の夜は市井至る所葉竹を樹てヽこれに『一年を中に隔てヽおひ見まく星の契りや思ひつきせぬ』といへる歌をはじめ、天の川、星祭、或は詩句など思ひ思ひの文字書きたる」との記述を見い出すことができる[東陽堂(編),1889:p.3]。「一年を~」の歌はもっともよく知られたお決まりの和歌であったけれども、それ以外にも七夕歌は数々あり、江戸時代にはその手本集や往来物などもいろいろ出回っていた。その中からいくつか代表的なものを、ここに掲げてみれば表1のようになり、これがいわゆる「七夕の歌尽くし」というものなのだった。

|

|

表1 七夕の歌尽くし

|

分類

|

歌あるいは詩文

|

|

歌尽くし

(七夕の艸)

(七夕の梶)

(七夕の枕)

(七夕の衣)

(七夕の扇)

(七夕の硯)

(七夕の櫛)

(七夕の薄)

(七夕の祝)

(謝恵連詩)

(梁簡文詩)

(逢劉遵詩)

(劉孝威詩)

|

竹の葉にあさ引く糸や七夕のひとまのふしの亂れなからむ

七夕の天の河原の岩まくらかはしもはてすあかぬこの夜は

手向にもけふ逢ふ星の妻琴や初秋風のしらべなるらむ

天の河契りたがへぬ今宵さへつかひの星をけさや待つらむ

七夕の今宵と頼む影なれやゆふべの月のつまむかへ舟

天の河霧たちのぼる久堅の雲井の衣のかへる頃かな

七夕にかける衣の露けさに飽かぬけしきをそらにしるかな

わすられぬ程は雲井の月の秋めぐり逢ひける星合のそら

天の河まだ初秋のみじか夜をなどたなばたの契りそめけむ

年にまつならひにつらき天の河逢ふ瀬はちかき渡なれども

秋もなほ天の河原に立つ波のよるぞみじかき星あひのそら

天の河あふ瀬はしばしよどむ共流れてふかき契りなりけり

たなばたの五百はた衣かさねても秋のひと夜を何契るらむ

袖ひちて我手に結ぶ水の面にあまつ星あひそらを見るかな

更ぬるに水かけ艸の打ち靡き涼しくなりぬ天の河風

爭(いか)でけふ我時得たる梶木の枝も撓(たわ)はに本葉(もとつは)もなし

仇ならん契は聞し天の河絶えて流れに枕してけり

七夕の雲の衣も後朝に歸るさつらきあまの河なみ

捨といふ習なくてや七夕の秋の扇も手に鳴すらん

星の爲め洗ふ硯も紫の色濃きほどの言の葉もかな

落ぞせんたなばたづめの黒髪に挿や別の櫛も涙も(たなばたづめの「つ」は助字にして棚機女なり)

繰出す天つ乙女の絲ならぬ高機薄(すすき)ぬきみだるらむ

君が代の數に競べん天地と共に絶せぬ星合のそら

雲漢有靈匹今聚夕無雙

憐從帳裏出想見夜?開鍼欹疑月暗縷散恨風來

歩月如有意情來不自禁向光抽一縷擧袖弄雙鍼

縷亂恐風來衫輕羞指現故穿雙眼鍼時縫合歡扇

|

注)方寸舎,1911a:pp.12-13による。

|

さらに、昔と今との違いの第三についても見てみよう。それは笹竹の枝に取り付けられるさまざまな飾り物の違いということになる。まずは江戸時代について見てみよう。文化~天保期の風俗誌『江戸風俗総まくり』には、「七夕にささぐるとて短冊を笹竹にむすび軒高ふ出せるを、文政の末、天保の頃、其始めは紙の網、鬼灯なんどむすびさげしを、樽盃のみか人形迄もはりぬきて、さまざまのものつなぎ、我おとらじと作るにぞ」とある。「色紙・短冊等を飾り付け、又別に帳面・算盤・筆・硯・其他、何といふ事なく紙張にて造りたる飾物を付けたるもの」を飾るようになったとの記録もある[東陽堂(編),1889:p.3]。文政年間(1818~1829年)の末期から天保年間(1830~1843年)の初期にかけてというから、おそらく1820~1830年頃に、江戸の七夕飾りは大きな変化をとげ、今まではただ短冊ばかりしかなかったのに、紙の網や鬼灯なども飾られるようになり、さらには樽・盃・人形などのはりぼてを競ってそこに吊るすようになったといい、帳面・算盤・筆・硯などをかたどった装飾までもが登場するようになったというのだ。

こうした装飾品のエスカレートはさらに続き、嘉永・安政年間(1848~1859年)の頃には、スイカ・瓜・枕・ヒョウタン・ナマズなどをかたどったものをはじめ、猪牙船・屋根船・屋形船・帆懸船や、西洋の黒船を模した紙のはりぼてなどが登場するに至ったといい、以下の記録に見る通りだった。

嘉永・安政の頃かと覺ゆ。頗ぶる此捧物に競爭し從來の略式は竹竿の梢に小竹葉を附し、之に色紙・短冊及び紅白紙の網、吹き流し等に限りしを次第に増長して西瓜・甜瓜・枕・瓢箪・鯰の類は勿論、猪牙船・屋根船・屋形船・帆懸船等より中には西洋形黑船など其他あらゆる物を工夫し、張子に製して之を弔し、以て誇りと爲し人目を引くを以て娯とせるが如くなりしが、維新後總て全廢の姿となれり[方寸舎,1911a:p.13]。

この幕末期の江戸の七夕の様子は、菊池貴一郎の『絵本江戸風俗往来』にもくわしく述べられていて、次の通りだった。

例年七月七日は七夕祭とて、色紙結わい付けたる竹に酸漿(ほおずき)を幾個となく数珠の如くつらねたるを結び、また色紙にて切りたる網ならびに色紙の吹き流し、さては紙製の硯・筆・西瓜の切口・つづみ・太鼓・算盤・大福帳などをつりて、高く屋上に立つること昨日よりなり。もちろん今日夕には一本残らず取り払うて川に捨つるの習いなり。その立てつらなりし様は実に見事にして空もおおうばかりなるは、大江戸の太平、繁昌なるを知られたり。この数日以前より、幼童筆学の師は七夕の詩歌を手本に書して習わしめ、七夕を立つる色紙へ書きて上げる時は、筆道の上達するなど申し伝えたるなり。また忌服にある家にては、七夕を立つることを忌むの習いなり[菊池,1965:p.135]。

同書には七夕に用いる笹竹を売り歩く竹屋のことも触れられていて、次の通りだった。竹売りは「竹や~、竹~」という呼び売りの声を発しながら、江戸市中をくまなく歩き、七夕用の笹竹を売り歩いたという。

七月六日より七夕祭とて竹の枝に、五色の紙を色紙たんざくに切りて結わい付け、屋上より空高く立つ。牽牛織女に奉る心なり。この竹を商うもの、竹の程よきものを荷ない、市中を売りあるく。「竹や竹」の声の響かざる所なし。毎戸裏店に至る迄、必ず求めけるなり[同:pp.133-134]。

この竹売りについては、先の八丁堀与力家の回想記にも若干述べられていたが、独特な呼び売りの声は、この季節の風物詩でもあった。なお竹売りたちは、近郊農村から青竹を伐り出してきて売ることもあったが、多くの場合、彼らは京橋の竹河岸から売物の青竹を仕入れていたのであって、竹河岸は江戸市中最大の竹材の集積地となっていた(写真28)。 |

写真28 名所江戸百景「竹河岸」(歌川広重) 写真28 名所江戸百景「竹河岸」(歌川広重) |

下野や総州方面から送られてくる青竹は、まずはここに集められ、そこから江戸市中に広く供給され、建築資材や竹細工製品などの原料として流通していたのだった[長沢,2016:p.15]。江戸の七夕の装飾品作りについて、経験者による回顧録をもうひとつ紹介しておけば、次の通りだ。

七夕祭には又、なかなかこった飾物をした。達磨とか西瓜なぞの小さいのは紙屋で賣ってゐたが、大きいのは皆銘々に作った。本物を上げるのは極く稀で、大體紙細工のを竹へ付て上げた。七夕祭だなぞと云って敬禮の念もあったに違ひないが、それよりふざけ氣分が多であった。初めは小さいもので間に合ったのであらうが、世がうつるにつれてそれでは承知しなくなったといって、そんな大きな飾物は紙屋にはない。又買ふのはつまらない、よほどの無精者ならいざしらず、大體は自家製造に興があった。で、何處の家にも器用者がいて、小僧・番頭總掛りで三日三晩はおろか十日もかヽって作りあげた。直徑が三尺もある樣な大西瓜やら、大備餅やら、或はそれを供へる大三寶なぞを作った。又、あみと云ふものを作って赤い紙や靑い紙の吹き流を出した所もあった。「やあ何處そこの飾物がいヽ」の、「何處のが珍しい」のと見て廻ったものだて。中には大げさに隣やお向ふと相談して、實に大きなものを往來を隔てヽ作ったのもあった。斯んなにして作った所で、雨がふればそれまでさだが、そんな事など考へずに作るのが面白いて。竹だけで紙屋から小さい飾物を買ってきてあげるのは爺婆の家だけだった。又、飾物を竹へつるしたのもあって、竹が折るから竹のそばへ丸太をそへたりした。斯うしたにぎやかな飾物は町家が主であった。武家では机の上へ本物の西瓜か御神酒をそなへて、物干へ出した。物干で酒宴を開く家もあった。盥へ水を入れて冩して見ると云ふ事はもう私の時分にはしなかった。七夕は六日の朝(飾物があるから)祭って、八日の朝かたづけた。竹は折りきざんで河へ流した[今泉,1927:pp.31-32]。

七夕に大がかりな飾物を作って掲げ、どんどんそれがエスカレートしていき、その巧劣を競い合うようになっていくという現象は、北海道や東北地方の七夕行事などに見られたのと同じで[柳田,1914:pp.268-269]、それが一大祭礼にまで発展していったのが青森県のねぶた祭りだったということになろう。そうした現象は江戸でも起きていたのであって、江戸の方が実は最初だったのだ。

(4) 一夜限りの人工の竹林

さて、昔と今との違いの第四点目について、最後に触れていってみよう。筆者の考えでは、これがもっとも重要な相違点であったように思われる。つまりそれは、さまざまな装飾物を飾りつけた笹竹の立て方の違いなのであって、昔のそれは家々の屋根上の物干し台あるいは火の見台とか、二階の軒先とかの、要するに家屋のもっとも高い所に垂直に固定して、空高く立てた。今のそれのように、地面から軒先へと斜めに立てかけたのではない。今日の農家の庭先や商店街に飾られる七夕竹は大体、竹の根元を地表面に据え、柱などに縛りつけて固定しているため、垂直に立てようにも軒先の庇に邪魔をされて、笹竹はどうしても斜めにならざるを得ない。それは丸ごと1本の枝葉つきの青竹をそのまま立てており、昔のそれのようにまずは長い青竹を用意して、さらにその先端に葉つきの長い枝を縛りつけるといったような工夫がなされていないため、その高さもせいぜい5~6mがいいところだろう。けれども、斜めに立てかけられたこの今風の商店街の笹竹は、道路の両側からかぶさるように枝先が垂れ下がり、枝先の装飾品が歩行者の頭に触れるどころか、時にはその通行をさまたげるほどで、子供らにとってはそれを手でさわるのが楽しみでもあった。そして結果的に、商店街は青竹のトンネルに埋もれる形になって、独特な演出効果をも生み出し、祭り気分をおおいに高めもした。けれども昔の七夕竹は、子供たちの頭上のはるかかなたの高い位置にそびえ立っていて、そこに吊るされた装飾品の数々はまるで手の届かぬ距離にあったのだ。

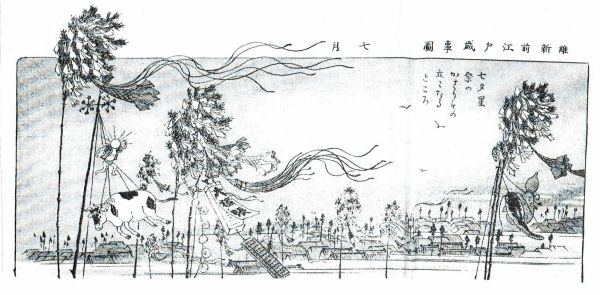

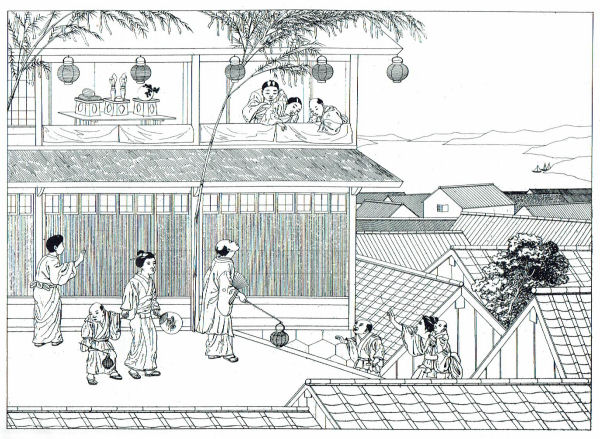

こういうことをよくわかってもらうためには、江戸時代の絵図を掲げてみるのがもっとも手っ取り早いので、いくつかここにあげてみよう(図6~10・写真29)。 |

図6 江戸の七夕1 『東都歳時記』 図6 江戸の七夕1 『東都歳時記』

図7 江戸の七夕2 [東陽堂(ed),1889,p.5] 図7 江戸の七夕2 [東陽堂(ed),1889,p.5]

図8 江戸の七夕(左)と竹売り 『絵本江戸風俗往来』 図8 江戸の七夕(左)と竹売り 『絵本江戸風俗往来』

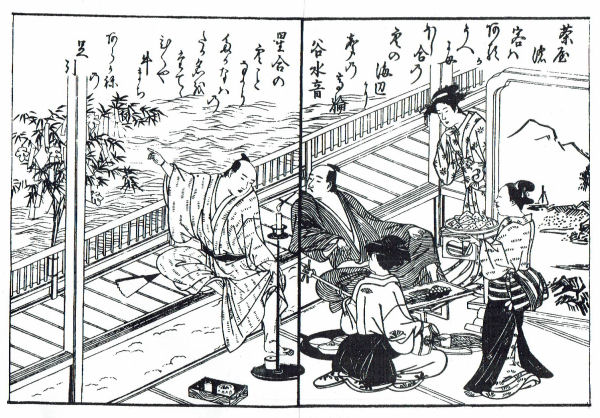

図9 料亭の七夕 『絵本吾妻袂』 図9 料亭の七夕 『絵本吾妻袂』

図10 シーボルトの見た日本の七夕 『シーボルト・日本』 図10 シーボルトの見た日本の七夕 『シーボルト・日本』

写真29 名所江戸百景に描かれた七夕(歌川広重) 写真29 名所江戸百景に描かれた七夕(歌川広重) |

図6は『東都歳事記』に載せられた挿絵だが、江戸城を右手に見て、左手には常盤橋・一石橋・呉服橋を一帯に控えた日本橋方面の市街地が俯瞰されており、家々の屋根の高さよりもずっと高く、しかもまっすぐ垂直に立てられた七夕竹の群れが見事に描かれている。竹の高さは、軽く10mを越えているさまが見て取れよう。林立するその七夕竹の群れはまさに、市街地の中に突如として出現した竹林そのものだ。江戸の町は一夜にして人工の竹林と化すのであって、それはこの図に描かれた限られた地域範囲内のみでのことではなく、「八百八町の町屋のことごとくが、その屋上に竹を建てた」のだった[三田村,1976:p.81]。そしてこの人工竹林は、一夜にして出現し、一夜にして消え去ってしまうことになっていたのだ。図7には竹に吊るされたさまざまな飾り物が描かれているが、大福帳・算盤・ヒョウタン・ナマズ・人形・牛などのはりぼてが見える。1軒の家で2本の竹を立て、1本には笹枝と短冊、もう1本にははりぼて類が飾られるさまも見てとれよう。これこそが江戸流の七夕飾りだったのだ。図8もほぼ同様だが、こちらには七夕前日の竹売りの姿も描かれている。

ついでなので、やや特殊なやり方での七夕の様子も参考例として掲げておくが、たとえば図9の場合、高輪の料亭での七夕の宴の様子が描かれている。軒先に1本の笹竹を簡単に飾り、梶の葉型の短冊などを吊るしているけれども、もちろんこの手のやり方は略式的な形であって、一般家の標準的なやり方ではない。図10は、シーボルトの日本滞在記に載せられた七夕の挿絵で、竹を地上から直接立てているため、その高さは2階の屋根より少し高い程度となっている。2階の縁に祭壇が設けられ、供物を並べているのはおもしろいが、おそらくこの絵は江戸の風景ではないだろう。

圧巻なのは、写真29に掲げる歌川広重の「名所江戸百景・市中繁栄七夕祭」だろう。総天然色カラー版で江戸の七夕を描いた浮世絵作品の中で、まさしくこれは最高傑作といってよい。広重がこれを描いたのは1857年(安政4年)7月7日のことで、スケッチをした場所は東海道東裏の中橋狩野新町にあった彼の自宅(現在の中央区京橋1丁目9番地7号)だ[長沢,2016:p.15]。物干し台に縛りつけられた青竹はひたすら高く立てられ、竿竹の先端部にさらに笹の枝葉を結びつけて、一層の高さを加えている。よく見れば、その結び目もきちんと描かれており、それが1本の葉つきの青竹ではなかったこともわかる[ヘンリー・スミス(生活史研究所監訳),1992:p.73]。

昔の七夕に見られる最大の特色、すなわちひたすら空高く垂直に立てられる笹竹飾りの姿の中にこそ、七夕行事の持つ本来の意味と目的とが実は込められている。できるだけ高く、少しでも高く、竹は立てられねばならなかったのであって、そのことがもっとも重要だったのだと筆者は思う。青森のねぶた人形も、本来は空高く掲げるものだったはずで、秋田の竿灯祭りも提灯竿を高く天に突きあげねばならなかった。南九州の「七夕竿」などもまたしかりだろう。それらはみな、空高く飛んでくる精霊たちを迎えるための施設なのだったはずで、低く立てたのでは意味がないのだ。今の七夕行事の中には、そうしたかつての伝統が、実はほとんど失われてしまっているということになる。そして、その衰退は明治時代にはすでに始まっていて、1873年(明治6年)における五節句廃止令は、とりわけ大きな影響力をもって、江戸東京の歳事記の中から七夕行事を過去の遺物へと追いやっていく結果となった。「明治六年太政官第壹號布告を以て七夕を廢せられてより此祭只痕跡をのみ殘して昔のまヽの式を行ふ人稀なり」と述べられ[石川,1891:p.3]、「今の靑年に至りては七夕祭の本式を知らざるもの多く、只竹枝に五彩の色紙・短冊を結び付け、高く屋外に出せば足る如く思へる者多し。尤も當今實業専一の世として斯の如き兒戯に類する所業は好む可きに非ず」とまで[方寸舎,1911a:p.11]、記されるまでに至ったということなのだ。

(5) 七夕の淋しさと悲しさ

東京の街から昔風の、そして本物の七夕というものが消え去った時期は、ほぼ1880年(明治13年)頃のことだったろうと推察されるけれども、江戸以来の本当の七夕行事の実態をよく覚えている人々が、かつてはたくさんおり、過ぎ去った時代をしのびつつ、それをすぐれた記録や手記に残すことを忘れなかった。今、それらを読んでみると、私たちが七夕祭りに抱いてきた、かなりロマンチックなイメージとは相当に異なるものが、やはりそこにあったことがわかり、まことに意外だ。たとえば三田村鳶魚は、自らの幼少期に見た江戸の七夕のことを、次のように記している。

(江戸から)東京になっても、お雛様や端午なんどは、陰暦でやっておりました。七夕もその通りで、陰暦の七月、いまだ残暑で、日中は汗も出ますが、朝夕は涼しゅうございます。七夕の竹も、日中は間の抜けたようにも見えましたが、夕刻からは、いかにも秋らしい情景を見せました。私どもの子供の時分、初秋の情味、そんなことが知れるはずもない。(中略)狭い通りを見ると、そよそよと吹く秋風に揺れて、葉擦れのする音が、妙に淋しく聞えました。二階や物干で天の川を眺めようとすれば、見える限りが竹だらけで、いつも広々としているのが、今日はそうでないように見え、ふらふらと動く屋上の竹の波が、張合いもなく風のまにまに靡く、妙に手寄(たよ)りなく、覚束なさを思わせ、子供心にもしみじみと淋しさが感じられました。日頃は物干へ出るのが嬉しかったのに、急に嫌いになったのを覚えております。(中略)屋上の竹の、動くともなく動きやまない様子が、いよいよ不安を募らせました。七夕の後に盆がくる、友達と閻魔参りをする、それさえも楽しみでなくなりました。秋が、悲しい、心細いというより、七夕の竹が淋しくてならなかった。それへ結び付けるいろいろのものを拵えるのは楽しかった。教えられて『百人一首』の歌を書くのも嬉しかった。そうした興味ははやく消え失せてしまいました。今日でも思い出すのは、東京の静かであったこと、まったく静かなものでした。狭い裏通りの往来では、七夕竹の友ずれの音が聞き取れました。聞こうとせずとも、聞えました。それほど静かであったから、子供心にも、七夕竹から秋の悲しみが請け取れたのでしょう[三田村,1976:pp.81-83]。

子供の目から見ると、夜の七夕竹ほど淋しく悲しいものはなかったという。人工竹林の葉ずれの音は、少年の鋭敏過ぎるほどの心のアンテナに、いいようのない不安感を呼びさましてもいた。それは今の世からは想像もできないほど静かだった、明治の東京の街ならではのことでもあったろう。今の世に生きる私たちは、新暦7月7日の七夕しか知らないのだし、それが小学校の夏休みに入る直前の年中行事で、これからいよいよ夏が始まるといううきうきとした気分の中で、それが迎えられてきたこととはまったく異なる。「笹の葉さらさら、軒場に揺れて~」と、後の時代の童謡に歌われた雰囲気ではまるでなかったのだ。旧暦7月7日はほぼ今の8月7日頃にあたるのだし、100年前の東京には熱帯夜も熱中症も、地球温暖化もなかったので、秋のおとずれというものが如実に感じられたのだろう。ついでなので、もうひとつ、先に紹介した元八丁堀の町方与力の原家の当主による思い出話も、次に引用してみよう。

陰暦月の七日、墨を流した暗い空に弓張月の輝き、棚機様に供へた竹の葉が、空に高く家々の火の見薹や物干場に、長い竹に結びつけられてあがる、餘り気味のいヽ晩ではない。晝間見ても、元々安値の五色紙の短冊だから、麁末で下品で、これも称讃する程の飾りではない[原,1929:pp.1-2]。

七夕飾りは安っぽく下品なもので、賞賛すべきほどのものではないというのも意外だが、夜の人工竹林もまた何だか不気味で、気味が悪かったというのだ。先の鳶魚少年の言葉にも通ずるものがあろう。少なくとも江戸の子供たちは、七夕というものを、そのようにとらえていたわけで、これもまた今と昔との大きな違いなのだったといえる。現代と過去とをへだてるこのような意識と感覚の違い、あるいはずれというものに注目してみることは、とても大切なことだろう。あらゆる年中行事を、一度はそのようにとらえ直してみなければならないと筆者は思う。

|

文 献

原 胤昭,1911「八丁堀の棚機と盆―江戸町方與力家庭の年中行事―」『江戸文化』Vol.3-7,江戸時代文化研究会.

ヘンリー・スミス(生活史研究所監訳),1992『広重名所江戸百景』,岩波書店.

方寸舎,1911a「七夕祭」『風俗画報』№422,東陽堂.

方寸舎,1911b「七夕祭五綵紙の果」『風俗画報』№423,東陽堂.

今泉雄作,1927「也軒懐古(1)」『江戸時代文化』Vol.1-8,江戸時代文化研究会.

石川光水,1891「七夕雑記」『風俗画報』№31,東陽堂.

菊池貴一郎,1965『絵本江戸風俗往来』,平凡社.

三田村鳶魚,1976「七夕竹」『三田村鳶魚全集』Vol.9,中央公論社.

長沢利明,2009「季節を告げる年中行事(3)―笹の葉さらさら軒端に揺れて―」『望星』Vol.40-6,東海教育研究所.

長沢利明,2016「東京の自然図鑑―江戸の七夕と笹竹―」『緑と水のひろば』№84,東京都公園協会.

乙 羽,1892「七夕と迎ひ火」『風俗画報』№44,東陽堂.

東陽堂(編),1889「東京歳事記・七月」『風俗画報』№7,東陽堂.

柳田国男,1914「ネブタ流し(毛坊主考の四)」『郷土研究』Vol.2-5,郷土研究社.

|

| |

| HOMEヘもどる |