連載 江戸東京歳時記をたずねて 5

2017年9月号 |

| 長沢 利明 |

| 重陽の節供と菊 |

| web上で表現できない文字は?となっております |

(1)重陽の節供と中国の習俗

重陽の節供とはいわゆる菊の節供のことで、いうまでもなく9月9日の行事のことだ。明治初期の改暦によって、あらゆる年中行事の日取りが新暦に切り替えられることとなり、新旧の暦法の間に存在する約1ヶ月間の季節のずれをどう解決するかということが大きな課題となったが、月遅れ化・中暦化という苦肉の策もしばしば採用された。この重陽の節供なども、ただ単純に旧暦9月9日を新暦9月9日に切り替えれば済むわけでは、もちろんない。何しろ新暦9月9日には菊の花などまだろくに咲いておらず、菊の節供なのに菊がないという間抜けな形になってしまった。もとの旧暦9月9日の日取りであったなら、それはほぼ新暦10月中旬の頃の季節にあたり、たとえば菊花の宴などを催すのに、もっともふさわしい時期となった。ために、繁盛をきわめた団子坂の菊人形の見世物興行、さらには浅草の菊供養会などは結局、新暦10月の行事としてなされるようになっていった。そこで今回は江戸時代の暦法に一応は準拠しつつ、重陽の節供行事の全般と菊供養については9月の行事として扱い、団子坂の菊人形の方は10月の行事として取り上げてみることにする。

幸か不幸か、もともと中国生まれの五節供の行事のうち、なぜかこの重陽節供のみは日本の民俗にそう深く定着することがなかったため、改暦にともなう上記のような問題をさほど真剣に考えなくてよかったのかも知れない。しかし、それゆえなのか否かはわからないが、五節供の中では中国の習俗の影響を、逆にもっとも濃厚にとどめた行事として、それは受容されてきたのだった。菊の花をめでることを基本として生み出された、さまざまな重陽行事の数々は、したがってほとんどその原型が中国にあることを認めぬわけにはいかない。中国ではこの日を「菊花節」・「茱萸節(しゅゆせつ)」などと呼び、陽数(奇数)の極数(最大数)である「九」が二つ重なるので「重陽」・「重九」・「九九」、9月最初の最大陽数日なので「上九」などと呼ぶこともある。この日、家族や友人どうしが連れ立って、頭に茱萸(しゅゆ)の実のついた枝を挿して魔除けとし(「茱萸節」という言葉はここから来ている)、ともに山や丘などの高い所に登って菊酒を酌み交わしつつ、終日遊ぶということがおこなわれてきた。なお「茱萸」というのは中国の薬用植物の一種、ゴシュユ(呉茱萸)のことで、日本ではカワハジカミとも呼ばれている。日本では「茱萸」と書いてグミと読ませることが多いが、グミはグミ科の、ゴシュユはミカン科の植物であり、両者はまったく別物で無関係な間柄にあるので、注意を要する。

中国でいかにして重陽節供というものが始まったのかということについては、さまざまな説明が古くからなされていて、たとえば『天和長久四季あそび』に次のような話が載せられており、日本人はおおよそこのような内容で行事の起源を理解していたようだ。

九月菊の節句。九月九日きくのせっくといふて、きくをもちゆる事は、ぎのぶんていうまれ給ふ時、しうんてんじゃうにげんじてれいにもにず。はたして七歳にしてくらゐに付き給ふ。その時天下の物じゅみゃう十五に過ぎず。ことにみかど十五やうやくちかづくの時、なげきをふくみてあゆましめ給はず。その時こくそといふせんにんのらきくゑんのきくの花を折りて、九月九日にもち参りて奉りたれば、みかどこれをかんじ給ひて、えんじゅ七十歳をたもち給ふよしのせられたり。またせいふうきといふ書に、かんのぶていと申すみかどの、きく酒をのみて長じゅを得給ひし事侍り。この日を重陽と申すは、月と日と九えうの数にかなふがゆゑに、ちゃうやうとは申すなり。

魏の文帝の時代、人の寿命はわずか15歳ほどだったが、菊花の霊力で文帝は長寿を授かることができた。漢の武帝もまた、菊酒を飲んで長生きをすることができた。以来、長寿延命を願って菊の節供がなされるようになったというのだ。

これとは別に、中国にはこんな話も伝わっている。昔々、費長房(ひちょうぼう)という仙人がいて、桓景(かんけい)という人物に告げた。「きたる9月9日に災いが起きる。のがれたければその日、茱萸の実を詰めた袋を肘にかけ、高い所に登って菊酒を呑むがよい。さすれば難をまぬがれるであろう」と。桓景は言われた通りにして災難からのがれ、以来、重陽の日に「登高」すなわち高きに登り、菊酒を酌み交わすというならわしが始まったという。もっとも、桓景以前の古い時代から重陽の行事はおこなわれており、こんな伝説は妄説に過ぎないので信じてはならないとも、一方で言われてきたのだが[山下,1892:p.3]、話として聞いておけばよいだろう。いずれにしても、こうした中国の風習にもとづいて、日本でも平安時代にいわゆる「菊花の宴(重陽の宴)」ということが宮中で始まり、9月9日に菊花を飾って、天皇より授けられた菊酒を貴族らが呑み、除災・除厄と長寿とを祈るための祝宴が催されるようになった。宴席には中国での習慣を守り、茱萸の実を納めた布袋が柱に吊るされることになっていたが、中国ではそれを「茱萸嚢(しゅゆのう)」と称しており、邪気を祓うための魔除けとされた。菊酒を楽しむ習慣はやがて、民間にも広まっていったが、高きに登るという登高の要素のみは、なぜか日本には伝わらなかったようで、何とも不思議だ。

なお、本家の中国では菊酒のみならず「菊茶」も飲まれていたようで、ジャスミン茶のようなものだったらしいが、唐の詩僧であった皎然(きょうねん)の詩に「九日陸処士羽と茶を飲む」というものがある。「九日(きゅうじつ)」とは重陽節供、「陸処士羽」とは茶道の祖である陸羽(りくう)のことだ。五言絶句だが、ここでは中国文学者の井波律子氏による読み下し文と現代語訳文(括弧内)とで、紹介してみよう[井波,2010]。

九日 山僧の院 (九月九日、山僧の住む寺では)

東籬 菊も也[ま]た黄なり (東の垣根で菊の花も黄色くなっている)

俗人 酒に泛[うか]ぶること多く (俗人は、菊花を酒に浮かべることが多く)

誰か茶香を助[な]すを解さん (これが茶の香りを引き立てることを理解する

者もいない)

2行目の「東籬(とうり)菊も也た黄なり」は、もちろん陶淵明(とうえんめい)の「飲酒二十首」を踏まえているが、それは菊を詠んだ漢詩としてもっとも著名なものなので、これも一部分をここに引用してみよう[同]。

蘆を結びて人境(じんきょう)に在り (庵を構えているのは人里のなか)

而も車馬の喧[かまびす]しき無し (しかもうるさい車馬の音は聞こえてこない)

君に問う 何ぞ能く爾[しか]るやと (どうしてそんなふうにできるのかね)

心遠ければ 地も自ずから偏なり (心が俗世を超越していれば、土地もおのずと

辺鄙になるのさ)

菊を采[と]る 東籬の下[もと] (東の垣根で菊の花を折りとっていると)

悠然として南山を見る (ふと目に入ったのは、悠然とそびえる南の山)

淵明は何のために菊花を採ったのか。花器に挿して飾るためか。こよなく酒を愛した人なのだったからして、菊酒を作るためにと解釈するのが自然だろう。いずれにせよ、「東籬の下で菊を採り、悠然として南山を見る」という言い回しは、風雅を好む人だったなら、誰もがそらんじるお決まりのフレーズとして、親しまれるようになった。とはいえ、陶淵明は当初、南山を「見る」ではなく「望む」と詠んだともいわれていて、意識的に南山に視線を向けた「望む」よりも、菊を採ろうとしてふと南山が目にとまったとする「見る」の方が味わい深く、蘇東坡がそのように詩句を改変したのだ、との説もある[斎藤,2009:pp.54-55]。なるほど、その方がいいのだろうなと、この筆者なども感じるし、漢詩というものは本当に奥が深い。

(2)重陽の出仕・衣更え・菊酒

さて、ここからは日本国内、しかも江戸東京に話を限定していくことにしよう。まずは、八丁堀の旧町方与力家でなされていた家庭年中行事をくわしくまとめた、原胤昭の懐古録から見ていくことにしよう。そこには、当時の江戸市中でなされていた重陽行事のことが次のように記されている。

全體重陽とは何の事だらう。『言海』に云く、九ヲ陽數トス、五節句ノ一、陰暦九月九日ナリ、菊・茱萸ヲ節物トス、とあり。雲上の古い年中行事に云ふ、「重陽宴、九日は節句なれば菊の花の宴行はる。上親王より始めて文人まで、探韻を賜りて詩(ふみ)を作る。氷魚(ひを)・菊酒などをたふ。御帳の左右に茱萸をかけ前に菊甕を置く。また茱萸の房を折って、かしらに挿す。惡氣を拂ふと伝へるによれり」とある。氷魚と云ふ魚は、どんな魚かわたしは知らないが、近江の湖中、山城の宇治川に産し、形はしらうをに似て小さく、色潔白にして氷の如し。秋の末より冬に亘りて漁るものと。東京では、とんとお目に懸らない魚だ。九月の節句は、菊の花と云ふ大きな観物があり、野に山に麗しい秋景色は顯はれ、人氣は引き締り、好い氣持な季節で詩や歌に樂みもし、重要な節句であったが、八丁堀では餘り引立たない、五節句中の一番淋しい節句であった。けれども主人は御禮に出なければならないので、禮服着用、早朝に役所へ出て、奉行へ御祝儀を申上げたものだ。所で昔の九月九日は今の十月の初だから、まだ中々暑い季節の時があった。けれども禮服と云ふと、ちゃんと九月九日の御禮には、綿入を着なくてはならない。汗だくだくで、袷の襦伴を肌に着て紋附の綿入を着、裏つきの裃をつけるのだ。蒸しあがる熱さでも時服の掟を崩すことはできない。昔の人は堅かった。義理を缺く事は死んでもせない心ばへであった[原,1929:p.4]。

ここ江戸にあっては、重陽はあまり引き立たない行事で、五節供の中でもっとも淋しいものだったとあるのは、おおかたの江戸庶民の感覚とも通じていたことだろう。大昔の貴族社会でなされていた重陽の行事は論外としても、この日に氷魚を食べるなどという関西風の習慣などは、東都にあってはまったく見られなかった。なお、「氷魚(ひうお・ひお)」というのは、琵琶湖の周辺河川で秋に採れる小魚で、要するに当年産のアユの稚魚のことだ。

結局、原胤昭の記憶に残る徳川時代の重陽の思い出といえば、もっぱら父親たちがこの日、まだ暑さも少し残るこの時期に綿入れの礼服をつけ、汗だくになって役所へ出仕していたということなのだった。このことからもわかるように、実は江戸時代の重陽の日は、衣更えの日となっており、この日から綿入れ小袖を着て、翌日から足袋を履くことになっていた。1803年(享和3年)版『増補江戸年中行事』にも、「九日重陽御祝儀、今日より小袖を着し、足袋をはく」とあるし、1851年(嘉永4年)版『東都遊覧年中行事』にも、「貴賎佳節を祝ふ、今日よりわた入れ小袖を着、足袋は明十日よりはく」とある。当時は、9月9日から翌年3月末日までの半年間が、冬服の期間となっていたのだ。いかに旧暦時代のこととはいえ、まだ少しは暑い日もある季節なのだし、いきなり冬服を着せられることには無理があったことだろう。ましてや、新暦9月9日に綿入れなどを着たら、暑くてたまらない。そこで明治時代以降はこれを1ヶ月間後へずらし、10月に衣更えをするようになったのだ[岡田,1998:p.4]。今でも、中学校や高校の制服の衣更えは10月からとなっている。

原家のような町方与力家の身分にあってもなお、武家行事の基本的なつとめである五節供の礼への出仕は、おこたることの許されぬ義務なのだったが、それは大名だろうが下級武士であろうが、同じことだ。近世の武家年中行事暦を調べてみると、たとえば1690年(元禄3年)版『江戸惣鹿子』に「九月九日、重陽御祝」、1697年(同10年)版『国花万葉記』に「九月九日、重陽之御祝儀」ということが、御城年中行事のひとつに数えられていて、諸侯は江戸城へ参上して将軍に挨拶を述べることになっていた。1838年(天保9年)版『殿居嚢』にも、「重陽御祝儀、御三家初諸家以使者時服献上之、(中略)九日五ッ時、花色小袖長、重陽御祝儀、万石以下花色に不限」と記されている。登城時に着用する時服(礼装)として、1万石以上の大名は「花色小袖長」と定められていたが、花色というのは露草で染めた薄藍色のことをいう。

このように、武家にとって重陽の節供はかなり重要な行事なのだったが、江戸の庶民たちにとっては、あまりそうでもなかったとはいえ、それでもこの日に菊酒を呑んで長寿を願う程度のことは、広くなされていた。菊の花びらを燗酒の盃に散らし、その移り香を楽しみつつ、盃をかたむけるというのは実にいいもので、自分でやってみるとよくわかり、花の香りの力で安い二級酒が特級酒に変じてしまうほどだ。ぜひ一度はためしてみていただきたいと筆者は思うし、おすすめしておきたい。どうせならということで、晩酌の席には一輪差しの菊花を飾り、酒の肴には食用菊を三杯酢にした菊膾(きくなます)をあつらえ、酔ったならば菊枕に横になるというほどの、菊尽くしに徹してみるのもおもしろかろう。菊酒の本当の魅力は、酒の香りや味の問題ではなく、たまには日常世界から離れて風雅の境地に入ることの素晴らしさではなかったろうか。ただ菊の花模様をあしらった酒器を用いただけでも、そこに演出される非日常の世界は、実は梅や桜をもってしては生み出し得ないものだ[出石,1990]。菊という植物とその花の持つ高貴な雰囲気、特別な力、絶大な演出効果というものがそこにある。それが皇室のシンボルとされてきたのも、うなづけることではあった。なお『続江戸砂子』には、菊酒の製法として、次のような解説を載せている。

菊酒、九月九日蓬餅を食ひ菊花を飲む。かくのごとくすれば人をして長寿ならしむ。菊花酒の製法、菊を舒(のぶ)る時、花も茎葉とともに黍米にまじへてこれを醸し、来年九月九日に至てとり出して、これを飲む。

これは『西京雑記』などに記された中国でのやり方で、菊の花と枝葉を穀物に混ぜて1年間発酵させ、香りの強い酒を作るというものだが、日本でもそんなことをやっていたのかどうかは定かでない。わが国では通常、菊酒といえば菊の花びらを散らせた燗酒のことを言っていた。

重陽の日に栗御飯や小豆飯を炊いて食べるということも、広くおこなわれてきたことで[山下,1892:p.4]、ちょうどこの頃、栗が食べ頃となった。秋の十五夜のことを「芋名月」と呼ぶのに対し、十三夜を「栗名月」と呼び、後(のち)の名月に栗を供えることになっているのも、そこから来ている。旧暦時代の十三夜は、重陽の節供から4日後にあたる日の行事なのだった。廣田金松の『江戸習俗年中食事』によると、重陽の節供の献立として「煮染、燒栗・燒豆腐・狗脊(ぜんまい)・里芋・蒟蒻・人參・銀杏大根・刻み昆布等を用ふ。調理法は適宜にて好し」という料理が取り上げられており[廣田,1899:p.15]、さまざまな根菜類を煮染めるとあるが、そこに栗を加えているのがおもしろく、重陽の日の献立としていかにもふさわしい。

(3)菊合わせ・菊の品評会・菊の被せ綿

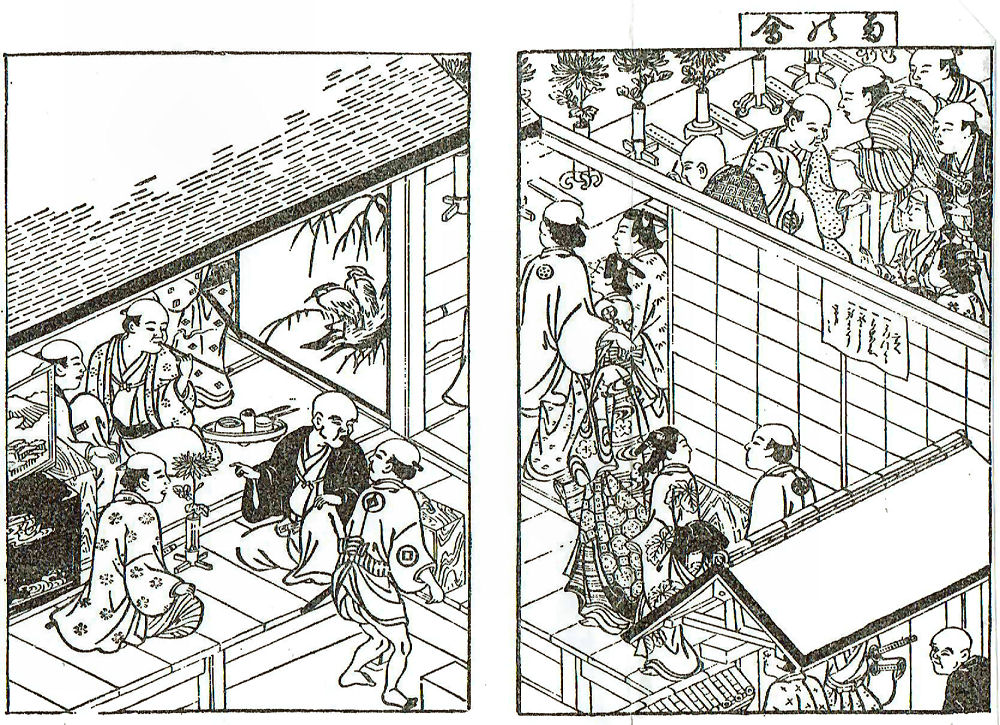

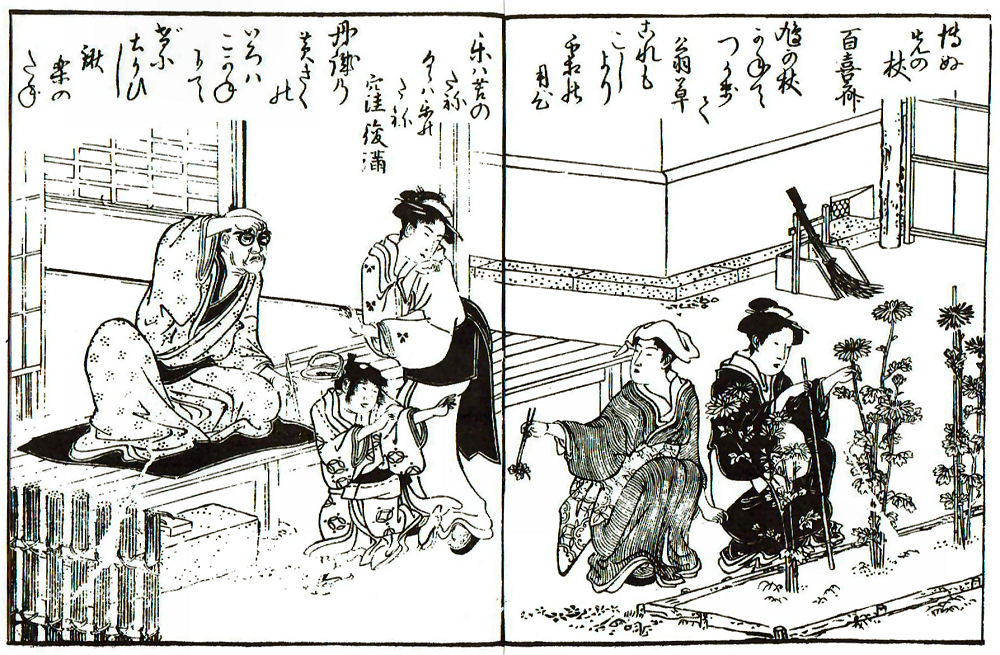

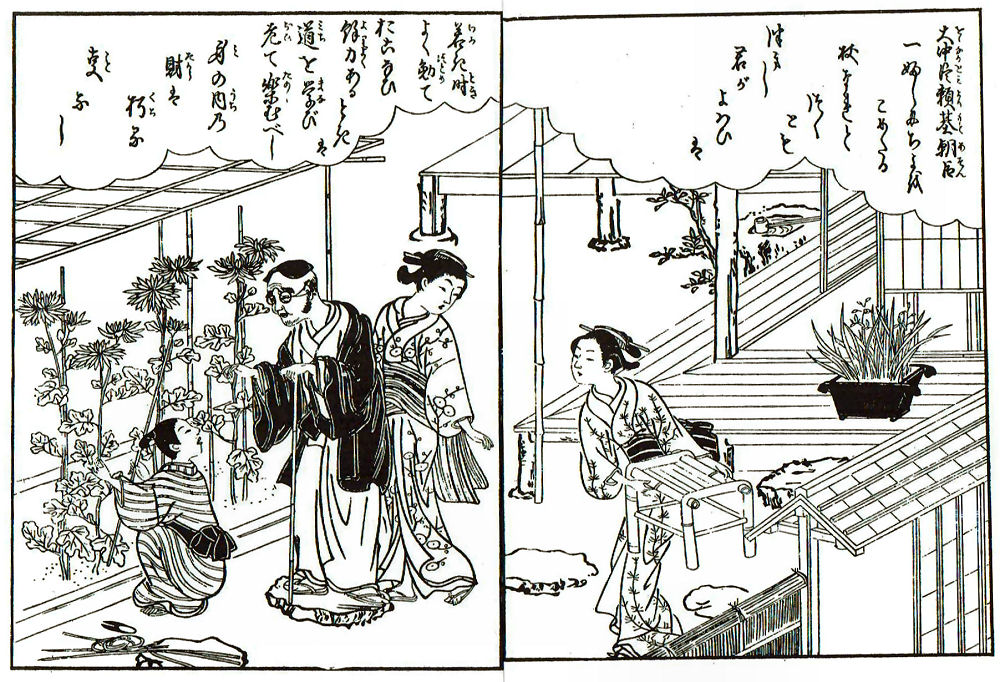

重陽の節供の主人公たる菊にまつわる諸行事について、もう少しくわしく見てみるために、江戸時代に描かれた絵図類を、いくつかここにも掲げてみよう(図12~16)。

|

図12 武家の重陽の節供 『大和耕作絵抄』

図13 菊の会 『絵本大和童』

図14 菊の栽培1 『絵本譬喩節』

図15 菊の栽培2 『絵本花葛蘿』

図16 染井の作り菊 『絵本吾妻袂』

|

図12は、武家の重陽の節供の様子、図13は当時さかんになされていた「菊の会」、すなわち菊花の品評会を描いたものだ。丹精込めて菊を育て、見事な花を咲かせて人に見せる愛好家は今でも多いが、江戸時代にも菊の栽培は非常にさかんで、鉢植えの名花が高値で取引されてもいた。当時の品評会は図に見るように、座敷などを借りきって屋内に一輪挿しの菊花を並べ、客に見せる形が多かったが、それは文人墨客や風流人らの集まるサロンにもなっていて、菊談義に明け暮れた様子がよくそこに描かれている。屋外にヨシズ張りの小屋を設け、鉢植えの状態で菊を観賞させることもあった。「菊合わせ(合わせ菊)」といって菊花どうしの美しさを競わせ、勝敗を決めることもさかんにおこなわれており、「判者」と呼ばれる審査員らがいて、花の勝劣を判定し、たくさんの賞品を出した。選ばれた優秀な菊を「勝ち菊」といったが、「負けたとてしたたか菊を叱りけり」と一茶の詠んだ句が物語るように、愛好家にとっては真剣勝負なのでもあった。「合わせ菊勝つや十日の床の上」というのは、9月9日の品評会で選ばれた勝ち菊が、翌10日に床の間に誇らしく飾られたことを詠んでいる。

菊合わせは武家社会でもさかんになされており、特に江戸城大奥や御三家の奥女中らにとっては重要な秋のイベント行事となっていた。それは御目見以上の地位にある女中らの、見栄とプライドとを賭けた競技なのでもあった。といっても、女中らが自分で菊を育てたりしたわけではなく、配下の同心たちが江戸中の植木商や造園家をたずね、すぐれた菊を集めてきて出品していたのだ。集められた菊は出品時に、惜しげもなくその花が茎から切り取られてしまう。切った花は1枚の葉を添えて一輪ずつ、漆塗りの専用の蓋付き木箱に納められて出品され、一輪の花のみの美しさが判定される。勝ち菊には反物などの豪華賞品が与えられた。武家社会の菊合わせは切り取られた一輪の花で、勝負がなされるのが基本だったが、時には鉢植えや一輪挿しでの品評もなされていたらしい[樋口,1916:pp.1-5]。菊花品評会は明治維新後、一時下火になっていたようだが、1880年代頃から再びさかんになったといい、今に至っている。それは、「菊花大会」・「秋季会」などと呼ばれるようになり、神社の境内などを会場にして今では催されている。かつての菊合わせの方式ではなくして、金賞・銀賞・銅賞などの品評札を花に垂らすやり方が、今では一般的だ。菊そのものの品種改良や栽培技術もまた一層の発展を見せたが、見事な懸崖造りや一株百花仕立てなどの技は、すでに江戸時代には確立されていたのだ。そのような進歩の中から、後述する菊人形造りの技術なども生み出されていったのだろう。

「菊の被せ綿(きせわた)」などという、まことに雅やかな習俗も、かつての重要な重陽の行事のひとつで、『枕草子』や『紫式部日記』などの王朝文学にそれが記されている。重陽の日の前夜、すなわち9月8日の夜に、庭に咲く菊の花に真綿をかぶせて覆っておき、一晩かけて菊の露と香りとをそこにしみ込ませる。翌朝、その真綿で身体をぬぐうと、無病息災・延命長寿・除災徐厄の効能を得ることができたというのだ。近年、これを復活させて参拝者らに見せる都内の神社もあらわれ(写真40~43)、評判を呼んでいるのだが、杉並区大宮にある大宮八幡宮がその神社だ[長沢,2004:pp.1-6]。

|

写真40 大宮八幡宮の菊の被せ綿①(杉並区大宮)

写真41 同②

写真42 同③

写真43 「梢」の菊の被せ綿(新宿区西新宿)

|

同社では1999年から、境内にある清涼殿内で9月中の1週間、菊の被せ綿を飾って一般に公開するようになったが、なかなか見事なもので、かつて宮中でなされていた当時のやり方を忠実に守り、復元をしているとのことだ。すなわち、真綿とはいっても単なる普通の白い綿なのではなく、赤・白・黄の3色の綿を用意し、白い菊には黄色の、黄色い菊には赤色の、赤い菊には白色の真綿をかぶせ、その綿のかたまりの中心には小さく綿を丸めたシベを載せる、というのが古来の作法なのだった。大宮八幡宮では近年、重陽の菊の被せ綿のみならず、七夕の乞巧奠の祭壇なども公開展示されるようになり、古式ゆかしい日本の伝統行事の復元・再現ということに熱心な神社だ。この菊の被せ綿を店内に飾って客に見せる高級料亭もあり、たとえば新宿区西新宿の「梢」という店がそれで[長沢,2004:pp.5-6]、なかなか見事なものだ。

(4)菊供養会・菊慈童・枯れ菊

さて、冒頭にも少し触れておいた、浅草の菊供養会(きくくようえ)のことも、ここで少し取り上げてみることにしよう。これは浅草寺でおこなわれてきたユニークな秋の行事で、今日では毎年10月18日になされているものの、戦前は旧暦9月9日の行事となっていた。したがって、もともとそれは立派な重陽の日の行事だったのだ。とはいえ、新暦が広く定着した戦後の時代にあっては、毎年その日取りが異なる旧暦でのやり方が、参詣者にはわかりにくかったためなのだろう。それが月遅れの10月の行事に変更されることになったのは、団子坂の菊人形の場合と同じなのだが、さらにそれが観音の縁日である18日という日に重ねて、10月18日という日が定着するようになった。この浅草の菊供養会のことは、すでにくわしく述べたことがあるので[長沢,1999:pp.223-234]、ここではあまり深くは立ち入らないが、行事のあらましはおおよそ次のようなものだった(写真44~45)。

|

写真44 浅草寺の菊供養(台東区浅草)

写真45 同 |

まずこの日、浅草寺の境内には菊売場が設けられ、参詣者らはそこで一束の黄菊を買い求める。それを持って観音堂に上がり、本尊に参拝しつつ花束を供える。その後、僧侶の手を介して、すでに奉納されている菊を一束受け取るのだが、そのようにして花束を取り替えて交換することになるので、これを「菊取っ替え」と呼ぶ人も多い。つまり、天満宮の鷽替え行事などと同じことで、奉納物や縁起物を交換することを通じて御利益を得るというのが、この行事の趣旨となっている。参詣者は家に持ち帰った菊の花束を用いて菊酒を楽しんでもよいし、仏壇に供えたりしてもよい。花が枯れたならば、それをドライフラワーのように吊るして陰干しにし、枕の中に詰めて、いわゆる「菊枕」にしてもよく、そのようにすれば長寿が約束され、逆縁を見ずに済むとか、病気や災難をのがれることができるとか言われていた[立川,1993:pp.9-11]。菊供養会の祭壇は、境内の伝法院前に設けられていた時代もあったというが[和歌森,1970:p.275]、今日では観音堂内で菊の交換がおこなわれている。大正時代初期になされていた浅草寺の菊供養会の様子も、次に引用してみることにしよう。

淺草寺の菊供養といふは、殊に床しき江戸年中行事の一なり。今も舊暦重陽の佳節を趁(お)ひて此の事有りしは、かねてより知る所なるも、つひに一度も得行かずして空しく過ぎぬ。十月八日は正しく其の日に當るとて、吾友水草子は秋雨の降る朝寒に、蓐食して觀音に參詣し實況を見究めたる由。今其の物語を聞くに、仲店に行き着きしは七時頃なり。兩側に幾人かの老嫗が菊の花束を鬻ぐ。花は皆黄ばかりなり。折柄降りしく雨に色も一際艶やかに見受く。仁王門の邊は賣る店殊に多く、「一把一錢、三把二錢に負かった」と客を呼び立つ。堂内に進めば流石に一年一度の行事とて信心の男女群を爲し、捧ぐる蝋燭の火は雨に暗らき堂内を照らし、香の煙はたなびき菊の香りはただよふ。供養とは如何するかと見るに、外より買ひ來し花束を備ふれば、寺僧が之に廻向を爲し別に他の菊花を頒つなり。世説に頭痛持ちの仁之を寝床の下に敷けば、奇妙に病患を忘れぬべしと。以上、友の語るにつけても心行くばかりの雅興味を催せり[左,1913:pp.26-27]。

この報告の末尾には、「菊めせと呼はる嫗が聲さへもしめりがちなる朝の雨かな」・「供養にとさヽぐる菊の花たばに雨のふりしく淺草の寺」という2首の短歌も添えられている。参道の仲見世通りに多くの花売りたちがいて、参詣者はそこから菊の花束を1束1銭ほどで求めるというのが、この時代のやり方なのだったが、現在では寺の信徒らが奉仕して、菊売場を境内に設けている。頭痛持ちの人が、持ち帰った菊を寝床の下に敷いて寝れば、それが治るとされていたことも興味深い。また、引用文中では菊供養を「殊に床しき江戸年中行事の一なり」と述べているものの、浅草寺で初めてこの行事がおこなわれたのは1897年(明治30年)旧9月9日で、実はそう古い時代のことではない。

浅草寺の菊供養会は、同寺中興第19世貫主大僧正であった奥田貫昭師の提唱によって始まった。同師の法話で中国の伝説に登場する「菊慈童」のことを取り上げたところ、それを聞いた信徒らが大変な感銘を受け、毎年の重陽の日に観音の仏前に菊を奉納するようになったといい、ついにそれが浅草寺の正式な年間行事のひとつにまで発展していったということになる。菊慈童は周の時代にいたという幼い少年で、一人淋しく深山幽谷に捨てられるのだが、つねに観音経の一節を唱えつつ、菊の葉に溜まった露を飲んで不老不死の霊力を得て、永遠の若さをたもちながら、700年を生きたと伝えられる。奥田師が観音の霊験と功徳とを説くにあたり、この伝説は恰好の題材を提供したわけなのだが、それは浅草寺の重要な行事を生み出す契機ともなって、とりたてて特別なこともなく、淋しい節供となっていた東京の重陽の日に、新たなイベントをひとつそこに付け加える機会ともなった。菊供養を詠んだ詩歌作品もいろいろあるが、俳句としては水原秋桜子の「ひざまづく童女の髪や菊供養」のみを一句、あげておこう。漢学者の大槻如電は1926年(昭和元年)に、「菊供養会記」と題する七言絶句の漢詩を詠んでいるが、浅草寺の網野宥俊師による訳文とともに、それをここに引用してみることにしよう[網野,1985:pp.111-112]。

爾来毎秋行之。称菊供養。既又唱道。不見逆縁。於是参者加其数。竟為浅草寺年中行事之一。三十年于茲。?。菊花之香。僧正之風。可仰亦可欽。

陰暦重陽古道場 (陰暦の、九月九日迎へける、あさくさ寺よ)

金風浅々漲秋光 (秋風淡く、陽差しものどか)

雷門仲店人来法 (雷門より仲見世通り、往き来もしげく)

手捧黄花満地香 (手ごとささげし、菊の香ただよう)

ところで、菊慈童の物語は実はわが国でも古くからよく知られており、芸能や美術作品のテーマにもよく用いられてきたのであって、割合に親しまれてきた伝説だったともいえる。京都嵯峨野の法輪寺では重陽の節供の日に、菊慈童の人形を飾り、参詣者らは本尊に菊を供えて延命長寿を祈る行事が見られるし、東京の菊供養会の関西版といってもよいことだろう。能にも「菊慈童」という曲があり、主人公の慈童を演ずるシテ役能役者は、菊慈童の面をつけることがある。観世流宗家には室町時代の能面師、龍右衛門作の慈童の面が伝えられ、重要文化財に指定されているが、美少年のみずみずしい顔立ちの表情がまことに素晴らしい[観世,2011:p.17]。明治時代の日本画家、菱田春草の作品にも「菊慈童」というものがあり[井上,2003:p.1・槇村,2011:pp.5-14]、彼がこれを描いたのは1900年(明治33年)のことだった。深山の森と渓流という大自然を背景に、幼い美少年の姿をごく控えめに小さく描いたこの作品の大胆な構図、そして表現力にはまことに素晴らしいものがあり、筆者の考えでは、まちがいなくこれは春草の最高傑作といってもよいと思う。長野県飯田市の市民らが、市民運動を起こして寄付金を出し合い、この作品を買い取って市の宝としたエピソードはよく知られており、今この「菊慈童」は今、飯田市美術博物館に収蔵・展示されている[米山,2003:p.14]。静岡県田方郡天城湯ヶ島町吉奈の宝蔵院には、菊慈童の石像も祀られており、古いものではないが、石造物としては珍しい作例といえるだろう[大護,1986:p.67]。

浅草の菊供養会に話をまた戻してみよう。観音の仏前で交換をしてきた菊の花束を乾かして取っておき、菊枕にしたり床に敷いたりして、長寿祈願や頭痛よけのまじないにするということはすでに触れたけれども、さらにその後はどうするのだろうか。使用済みの枯れた菊を、そのまま捨ててしまうわけには、やはりいかない。枯れ菊は簡単に捨てることが許されぬものなのであって、菊花というものに秘められた特別な価値、神聖性というものが、やはりそこに認められる。筆者が下町の古老らからよく聞いた話によると、枯れ菊は大切に取っておいて、年末や正月などにカマドで燃やし、丁重に焚き上げてやらねばならないといい、そうすると「よいことを聞く(菊)ことができる」とされたのだ。こうした語呂合わせの縁起担ぎは、ほかにもよく見られる。

たとえば枯れ菊ではなくとも、ナスや大豆の枯れ茎を年末や正月にイロリやカマドで燃やす習俗が、各地に伝えられている。八王子市南大沢では、元旦に若水を井戸から汲み、ヒジロ(イロリ)でナスガラ・豆ガラを燃やしてその水を茶に沸かし、仏壇に供えたというが、ナスガラを燃やすのは「借金をなくす(なす)ように」、豆ガラは「まめになるように」との、語呂合わせのまじないなのだった[佐藤,1995:p.19]。枯れ菊を燃やすという例も、もちろん都内各地から報告されていて、たとえば国分寺市では大晦日にナスガラを、正月に枯れ菊を、節分に豆ガラを燃やすことになっていたという[国分寺市教育委員会文化財課(編),1995:p.160]。「枯菊を焚いて師走の閑にあり(蕪城)」という俳句は、まさにそうした情景を詠んだものではなかったろうか。「火の中に枯菊の花沈みけり(京極杞陽)」も同様で、「落ち葉焚きでもしていたのだろう。ふとその中をのぞくと、枯れ菊がまだ花の形を留めたまま炎の底に沈んでいる。(中略)やがて灰になる花の今わの際の姿」と解説されてはいるものの[長谷川,2004:p.1]、もっと深い意味がそこには込められていたはずなのだ。

(5)造り菊の流行と発展

最後に、江戸の菊作りのことも少し触れておくことにしよう。江戸庶民の園芸好きについては、いまさらあらためて言うまでもなく、朝顔・オモト・ホオズキなどの趣味的な鉢植え栽培が古くからさかんにおこなわれ、そうした愛好家たちに売るために、プロの園芸家たちの育てた鉢植えが、植木市などで大量に取引されてもいた。中でも菊は、秋に花を咲かせる園芸植物としては、随一の存在で人気も高く(図14~15)、趣味人たちが熱心にそれを育て、花を咲かせては競い合い、菊合わせや品評会などが頻繁に催されてきたことについては、すでに述べた通りだ。郊外に住む植木屋・造園家たちもまた、持てる技量を存分に発揮して、専門家ならではの凝った菊の咲かせ方をおおいに研究し、造形美に重点を置いた仕立て方を追求するようになったが、それが「造り菊」というもので、江戸時代末期には爆発的にそれが発展していくこととなる。

江戸の菊作りの伝統は、意外なことに武家の趣味から始まったものらしく、一部の大名級の武士の中からその先駆者があらわれた。菊の諸品種・特徴・栽培法をくわしく記した指南書、『菊経』2巻が完成したのは1757年(宝暦7年)のことで、著者である松平頼寛(黄竜)は守山藩主だった。もう一人の先駆者、安積澹白(あさかたんぱく)は水戸藩の儒者だった。これらの先駆者たちから始まる菊作りの伝統の系譜は、『絵本江戸風俗往来』に次のように解説されている。

菊花は守山黄竜侯、安積澹白翁が遺法を試み給いて培養、その功を奏し、菊経・百菊譜の著あらせける。宝暦中より次第に世の愛玩を博したり。澹白翁は明人(みんひと)朱舜水より伝承せるとかや。その後追々巣鴨・染井辺の花師(うえきや)造花の巧を奪い、種々様々に作り出せるより、菊経・百菊譜も陳腐となり、澹白翁が法も手を下すに所なきまでに至りしも、そのもとづく所、皆前人の功といわざるべからず。目黒・青山・四ッ谷・巣鴨・本所・駒込・染井等、皆花壇菊を作りて名高し。例年立冬より五、六日目頃よりよろし。かの細工菊は俗間に行なわれしも、「黄菊・白菊その外の名はなくもがな」と絶唱せるより、風雅の士は好ましからずと聞きぬ。

明国の朱舜水より受け継がれたとされる先駆者たちの技術は、巣鴨・染井あたりの植木屋たちに継承されてさらに発展し、『菊経』・『百菊譜』に述べられたかつての技巧はもはや陳腐なものになってしまい、目黒・青山・四ッ谷・巣鴨・本所・駒込・染井あたりの職人らがどんどん、高度な菊作りの技術を発展させていったという。その最大のメッカとして、最初に有名になったのは北郊の巣鴨周辺であったらしく、そこに住む園芸家たちは秋になると園内を開放し、丹精込めて作りあげた自慢の菊を遊客らに見せたので、多くの見物人たちが巣鴨をおとずれるようになったという。大淨敬順の『十方庵遊歴史雑記』には、「巣鴨通り形造り菊花の評」という項があり、巣鴨の造り菊について次のように述べられている。

巣鴨花壇造りの菊のはなは、元文・寛保年間の頃より土地の植木屋の家々に造り初(そめ)しかど、僅か七・八軒に過ず、その頃は花壇作りにして菊の根を行儀に植ならべ、花壇の幅凡三尺、長さは三間より五間七間、折曲りたる花たんもありて、三方と屋根をば明り障子を以てし、菊の脊を揃へ次第して三段に植たるあり。又三段に脊揃へたるもあり。菊の丈高さは四尺餘、低きは三尺餘、前通り正面の見込を奇麗に磨葭(みがきよし)の類にて圍ひ、菊は數品を盡し、おのおの菊の銘を紙札にしるし見せけるが、中頃大輪の菊廢れてより一同みな中輪のみを植ならへ、或年は高作と號して菊の丈一丈四・五尺にも作り、下よりは菊花の裏を見て、二階へあがりて漸くに花形の善惡を見しかど、是も一兩年にして廢り、又むかしに戻りて一流に中輪の花を翫びけるを、十二三ヶ年以來菊一本に數百の中輪のはなを咲せ、樹の格好幅二間におよぶあり。双方三間餘に蔓(はびこ)るもありて樹の太さ、漸く二寸廻りより三寸廻りにおよぶは少なし。斯一本の菊の幹太く三間餘にもはびこり、數百の中輪の花を咲せし手際は、名譽なりと東武一圓評判せしが、その翌年は一樹の菊に、いろいろの咲分の菊など處々に作出せり。爰に或鍛錬の人の噺せしは、去年の菊を圍ひ置、いか樣も接木になるよしを私語(ささやき)けり。夫よりいろいろの好事を案じて、文化八・九年の頃より形造りといふことを家々に専らとす。その作り方は白菊のみをあつめ植て富士山に造りたるあり、白象の形を模したるあり、又は黄菊のみを以て虎の形に作り、鳥に拵え或は舟に造り燈籠に仕立、己が工夫區々(まちまち)なれば菊つくるものヽ利純によりて出來不出來さまざまありしが、これら更菊の花形を愛するにはあらで、只その形のよしあしのみを評することヽなりて、菊花を賞するの本意を失へり。菊花もしものいはば嘸(さぞ)や心外に思ふらめ、左なきだに負じと思ふ人ごヽろ、鶏聲が窪の利兵衛といふ者の庭中を初として、西の方は巣鴨上町次郎吉とかやいふものヽ庭前まで五十四軒、途の長さ二十餘町の間一同にみなあたら菊を形作にしけり。是によりて壹人巣鴨の菊花甚よしと傳ふれば、千人是を流言して、繁花の土地は人こヽろ移り安ければ、みな人見物せんとうかれ行程に、巣鴨通りは永當永當と群集せり。猶此外大塚・雑司屋・高田邊の植木屋ども、思ひ思ひに菊の作りものを拵へしまヽ百餘軒に餘りて、一日には中々見盡しがたく、その中には興さめておかしき形作あり。不細工なるも多かりき。是は八・九年以前麻布百姓町まみあな邊の植木屋、又は水茶屋八・九軒菊一本にていろいろの形作りをせしより、段々と廣がりて己がさまざま一作をくはへ、斯仰山(げうさん)になり巣鴨通菊の番づけなど賣ありく事とはなりぬ。されど強く足を勞らし賞すべきものにあらず。今只古雅を失はずして花壇作りにするは、上駒込邊染井筋の植木やのみならん。右いづれも立冬三・四日目頃よりぞ見物を許せり。

これによれば巣鴨の地で造り菊が始まったのは、元文~寛保年間(1736~1743年)頃のことで、当時はわずか7~8軒の植木屋が花壇作り方式で菊を育て、客に見せていたという。三段式に菊を植えた花壇は、三方の壁と屋根とを明り障子で覆っていたが、時には背の高い菊を植えて2階から花を見せたり、1株に数百もの中輪の花を咲かせたりもした。1811~1812年(文化8~9年)頃からは「形造り」という方式が定着し、白菊のみを用いて富士山や白象を、黄菊のみで虎などを、さらには鳥・舟・燈籠などの形に仕立てたりするようになった。「形」が重要となり、花の美しさを純粋にめでるものではなくなっていったわけで、「菊花もしものいはば、さぞや心外に思ふらめ」という状況に至ってしまったのは、いわば一種の堕落ともいえるかも知れない。

造り菊をおこなう巣鴨の植木屋はやがて54軒にまで増え、20余町の間に菊の見世物屋が並んで見物人が群集するようになったばかりでなく、大塚・雑司ヶ谷・高田のあたりの植木屋までそれを始めるようになって、その数はついに100軒を超えるまでになった。菊の番付表を作って売り歩く者まで現れたのだが、中には出来の悪い造り菊や悪趣味な造形を見せる所もあり、玉石混交なのでわざわざ見物に行くほどの価値はない、とまで敬順は言っている。そして、今まともな造り菊を見ようとするなら、巣鴨ではなく上駒込・染井方面の植木屋を置いてほかにないとまで、彼は断じている。流行にともなう堕落的傾向ということに関しても、知識人の目は特に鋭く、菊の花の自然な咲き方を愛して古雅を尊ぶ心は、安っぽい人工美とは両立しない。明治の世になっても、敬順と同じ考えで菊の「形造り」を批判する人はおり、そうした反対意見も参考までに引用してみよう。

今の造菊に二種あり。一は巧に人物禽獣を栽製したるもの、二は一株の梢頭に巨輪の花二三箇を開かしむるものとす。是共に自然にあらす。(中略)菊は素より無心の一草のみ。人の観るに從て趣きを生するものたりと雖も、桎梏拘束して動物となし、什具となすに至りては乃ち一種の剪栽を以て観るへく、菊を以て観るへきものにあらさるなり。(中略)一たひ人工を加ふるときは美は則美なりと雖も、眞に於て損する所なき能はす。況や之を結束集合して種々の形状を作爲するに於てをや。是則、俗の又俗に陥り、風雅の目を以て之を観るへきものにはあらさるなり。(中略)都人の造菊を愛するは菊其物を賞するにあらすして、反て菊衣・菊帯・菊袴に附屬せし木偶の人頭にあるものヽ如し。(中略)造菊は菊を以て観るへきものにあらす。一の製作物を以て観るへきものたり[珂北,1891:pp.1-3]。

とはいえこうした意見は、やはり知識人特有の考え方だったのかも知れず、無学な一般庶民のセンスからすれば、富士山や象や舟の形に仕立てた造り菊の方がおもしろかったのだろう。そうでなければ、菊人形というものが登場して、団子坂の繁華が生み出されていく理由が説明できない。大浄敬順の生きた時代、巣鴨はもう駄目で、まともな菊は駒込か染井へ行かなければ見られないと、彼は言った。染井は後に江戸最大の園芸センターとして発展し、桜の名品種であるソメイヨシノも染井村から生まれる。団子坂の菊人形も染井の園芸家たちの技術の中から生み出されていったわけで、敬順が巣鴨で見た時代の形造りよりは、はるかに洗練されたものがそこにあったに違いない。図16はその染井の造り菊の展示場を描いたもので、菊の花そのものはまったく図中に登場しないものの、そのにぎわいぶりがよくわかる。「匂ふなるよすがも庭のつくりぎく霜に染井の冬をとなりに(青竹蓋置)」、「もとよりもわがすき鍬の丹精は見えて行来の目につくり菊(大賢門隠鳥次)」といった歌も、そこには添えられている。江戸近郊における菊の産地の、巣鴨から染井方面への移動、団子坂の菊人形の誕生に関する諸問題は、10月の行事のところで、いつかまた触れてみることにしよう。

|

文 献

網野宥俊,1985「菊供養と大槻如電翁」『浅草寺史談抄・拾遺』,浅草寺山内金蔵院.

出石尚三,1990「おしゃれ楽―高きに登り菊酒で邪気払い―」『読売新聞』9月6日号朝刊全国版,読売新聞社.

原 胤昭,1929「八丁堀の菊の節句と十三夜―江戸町方與力家庭の年中行事―」『江戸文化』Vol.3-9,江戸時代文化研究会.

長谷川 櫂,2004「四季」『読売新聞』11月19日号朝刊全国版,読売新聞社.

左 文郎,1913「随感録」『風俗画報』№452,東陽堂.

樋口二葉,1916「菊合」『風俗』Vol.1-2,風俗社.

廣田金松,1899「江戸習俗年中食事(九月)」『風俗画報』№196,東陽堂.

井上 正,2003「春草『菊慈童』へ想い」『美博だより』Vol.60,飯田市美術博物館.

井坂律子,2010「季節めぐって―菊茶で風雅なひととき―」『読売新聞』10月4日号夕刊全国版,読売新聞社.

珂北仙史,1891「造菊の説」『風俗画報』№24,東陽堂.

観世清和,2011「能面は語る(4)―深山幽谷700年の美少年―」『読売新聞』7月22日号朝刊全国版,読売新聞社.

国分寺市教育委員会文化財課(編),1995『国分寺の民俗(5)』,国分寺市教育委員会.

槇村洋介,2011「菱田春草『菊慈童』についての一試論―不変と無常―」『飯田市美術博物館研究紀要』№21,飯田市美術博物館.

長沢利明,1999「浅草寺の菊供養会―台東区浅草寺―」『江戸東京の年中行事』,三弥井書店.

長沢利明,2004「江戸歳時記をあるく―第12回:菊の被綿・後の雛―」『西郊民俗談話会ホームページ』2003年9月号,西郊民俗談話会.

大護八郎,1986「菊慈童」『日本石仏図典』,日本石仏協会.

岡田芳朗,1998「くらしと暦―重陽の節句・時代に乗り遅れた『男の節句』―」『読売新聞』9月6日号朝刊全国版,読売新聞社.

斎藤稀史,2009「菊花の精」『UP』Vol.38-10,東京大学出版会.

佐藤 広,1995『八王子の民俗』,揺籃社.

立川昭二,1993『病気を癒す小さな神々』,平凡社.

山下重民,1892「重門」『風俗画報』№47,東陽堂.

米山照実,2003「街のなかに『文化のかおり』がただよう―『菊慈童』の市民運動と菱田春草展示―」『伊那』Vol.51-8,伊那史学会.

和歌森太郎,1870『民俗歳時記』,岩崎美術社.

|

| |

| HOMEヘもどる |