| 連載 「環境民俗学ノート」 7 2011年5月号 |

| 長沢 利明 |

| 山の神としてのオオカミ |

(1)日本のオオカミ2亜種

わが国にもかつてオオカミが棲んでいて、ニホンオオカミと呼ばれていたのだということは誰でも知るところだが(写真13・14)、そのほかにもう1亜種、エゾオオカミという動物もいたということを忘れてはならない。 |

写真13 ニホンオオカミの剥製標本(東京大学所蔵)

|

写真14 ニホンオオカミの剥製標本(和歌山大学所蔵) |

つまり日本には2亜種のオオカミがいたのであって、津軽海峡をはさんでその北側の北海道にエゾオオカミ Canis lupus hattai Kishida、南側の本州・四国・九州にニホンオオカミCanis lupus hodophilax Temminckが棲んでいた。津軽海峡は野生動物の棲息分布上の大きな境界線となっており、それをブラキストン線と呼ぶのだが、イギリス人の動物学者であったブラキストン(Thomas W. Blakiston)が1880年、鳥類の分布を手掛かりにしてその境界線の存在を初めて発見した。なるほど確かに、この境界線をはさんで日本の野生動物の種構成はかなり異なり、線の北側にはエゾヒグマ・エゾナキウサギ・エゾユキウサギ・エゾシマリスなどがいるが、南側にはいない。南側にはニホンツキノワグマ・ノウサギ・ニホンザル・ヤマネ・ニホンイノシシなどがいるが、北側にはいない。亜種レベルでいうと、北側にいるキツネはキタキツネで、南側のそれはホンドギツネであり、タヌキでいえば北はエゾタヌキで南はホンドダヌキ、シカでいうと北はエゾシカで南はホンシュウジカである。氷河期のマンモスはこの線を越えて南下することはできなかったし、下北半島にまで棲息域を拡大して世界最北限の霊長類となったニホンザルも、海峡を越えることはなかった。今日の生物学界では、ブラキストン線よりも八田線(サハリンと北海道の間の境界線)の方が重要視されているけれども、津軽海峡による動物分布の分断状況は、明らかに認められるものであって、全世界的に見た野生動物相の区分からみれば、北側の「旧北区」と南側の「東洋区」との境界線にも、それは対応するとされてきた(異論もまた見られる)。そして、わが国における2亜種のオオカミの棲息分布もまた、完全にこのパターンに従っていた。

このせまい日本列島に2亜種のオオカミが棲んでいたということは、特筆すべきことだろう。

|

|

しかも何と、北側のエゾオオカミは世界最大級の、南側のニホンオオカミは世界最小級のオオカミだったのである[長沢,1997a:p.628]。両者の体格差を表8から見てみよう。エゾオオカミの頭胴長は1.2~1.3m、尾長は0.3~0.4mに達するのであるから、シェパードやシベリアン・ハスキーなどの大型犬よりも大きく、ヨーロッパのハイイロオオカミ級かそれ以上の大型動物である。一方、ニホンオオカミの方は頭胴長1.0~1.1m、尾長は0.3m程度で、犬ならば大型犬の部類に属するが、オオカミとして見れば非常に小型だ。エゾオオカミとニホンオオカミとは、それほど対照的に異なった動物だったわけで、ブラキストン線をはさみ、大きいのと小さいのとが、それぞれ棲み分けていたことになる。本州以南の山々には、小型オオカミとしてのニホンオオカミしか棲息していなかったはずなのだが、何とも不思議なことに、絶滅以前のオオカミを実際に目撃したことのある各地の老猟師から話を聞くと、「オオカミには大型と小型の2種類がいた。大型の方はライオンのような風格を持った恐ろしい動物だが、小型の方はいわゆるヤマイヌのことで大したことはない」などというのだ。野生動物研究家の斐田猪之介氏は、和歌山県熊野地方の猟師らからそういう話を聞いている[斐田,1974:pp.8;110-112]。私もまた、群馬県奥利根地方の老猟師、故井上忠三郎氏からオオカミについて何度もくわしく聞き取り調査をした際に、同じことを聞かされた。同氏は1902年(明治35年)生まれの長老で、山向こうの足尾銅山で1907年(同40年)に起きた有名な足尾銅山暴動事件の首謀者らが、山を越えて逃げのびてきたことなどをよく覚えておられ[長沢,1985:p.8]、歴史の生き証人のような人であった。この奥利根の山中で何十年も獣を追ってきた人であり、山の自然や野生動物に関する実に豊富な経験的知識を持っておられたが、それほどのベテラン猟師でさえ、オオカミを実際にその目で見たのは生涯にたった一度だけで、それは昭和初期のことだったという。それはシェパードよりもずっと大きく、全身真っ黒な体毛で覆われた大型イヌ科動物で、一目見ただけで誰しもが身のすくむ実に迫力のある怖い生き物だという[長沢,1997b:p.638]。一方、ヤマイヌは群れで行動する中型イヌ科動物で、飼い犬よりは大きいが、それほど貫禄のある生き物ではなく、私たちがニホンオオカミと称している動物は、要するにそれのことだというのだ。ニホンオオカミの絶滅時は公式には1905年(明治38年)とされているが、その後の捕獲記録が何度もあるので、あまりあてにはならないものの、井上氏によれば絶滅したのはヤマイヌ、すなわちニホンオオカミで、真の「オオカミ」はおそらく昭和戦後期まで生き残り、稀に足跡を目にするので、今でも1~2頭はいるのではないかと言っておられた。

山には大小2種類のオオカミがいたという猟師の証言は方々で聞かれ、まことに不思議というほかはない。近世の見聞集、『譚海』にも「山には狼の外に山いぬと云有。狼は屡々腹ほそく手足ほそく、山いぬはふとりて手足細し。狩人あやまりて山いぬを壹疋うちとむとき、夜々數百の山いぬあれ怒りて、往來成がたき事に到るなり」と述べられている。同じことはヤマネコについてもよくいわれており、たとえば沖縄県西表島に棲むヤマネコも大小2種がいて、小さい方がいわゆるイリオモテヤマネコで地元ではヤママヤーといい、大きい方はヤマピカリャーと呼ばれてきたという。日本にはもう1種、ツシマヤマネコというヤマネコがいるけれども、その棲息地である長崎県対馬でも、大小2種類のヤマネコがいたと証言する住民がおり、私たちのいうツシマヤマネコはその小さい方であるという[太田,2010:p.83]。この私も対馬で何度か調査をした経験があるが、住民らがツシマヤマネコのことを俗にトラゲ(虎毛)と称していたことが思い出され、顔の額部分に虎のような縞模様があるためにそう呼ばれてきたのであるが、大きい方のヤマネコにはその縞模様がなく、全身黄土色の毛で覆われ、頭胴長は約1.2mというからニホンオオカミよりも大きい。対馬在住のツシマヤマネコの研究家、山村辰美氏は1972年にその大きい方のヤマネコを実際に目撃したことがあるそうで、そのスケッチ図も残しており、これをツシマオオヤマネコと呼んでおられる[山村,1996:pp.8-10]。大小2種のオオカミそしてヤマネコが、この狭い国土の中に本当に共存していたのか否かは、証拠がないのでわからない。もしオオカミについてそれが事実であったとしたなら、私は次のように解釈する。大昔の日本にはブラキストン線による大小2亜種のオオカミの棲み分けがはっきりしておらず、南側の小型種が北側に進出することはなかったが、北側の大型種は本州にまで南下進出していて、要するにエゾオオカミとニホンオオカミとが本州では共存していた時代があったのではなかろうか。栃木県安蘇郡葛生町からは洪積世のオオカミの化石骨がたくさん発見されているが、その中には全長26.0㎝にも達する巨大な頭蓋骨もあり、これはシベリアオオカミの23.5㎝を一回り上回る。青森県下北郡東通村からは歯冠長29.3㎝もの巨大なオオカミの裂肉歯の化石が見つかったが、まさしく世界最大級のオオカミの歯といえる[直良,1965:pp.22-29]。この時代には間違いなく、本州にも大型オオカミが棲息していたのだ。大小2種共存時代が、一体いつまで維持されていたのかということが問題の焦点となるが、老猟師らの証言が真実であったなら、それは近現代期にまで続いていたことになる。

(2)神となったニホンオオカミ

さてニホンオオカミの棲息分布ということに話を戻してみると、その棲息密度が決して全国一律・一様でなかったことは、少なくとも各地からあげられてきた伝承の実態から知ることができる。同じ山岳地域でも、オオカミがうようよいたような所と、まったくそうでなかった所とがあったというわけだ。さまざまな情報から判断するかぎり、東日本に限っていえば東北の福島県域(国立科学博物館の所蔵標本はここで捕獲された)、北関東の奥日光周辺山域(先の奥利根地域もここに含まれる)、南関東の関東山地地域、東海地方の設楽地方などは、きわめてオオカミの棲息密度の濃かった地域であって、実際に多くのニホンオオカミがそこに棲んでいた。中でもとりわけ情報量の多いのは関東山地周辺地域であって、埼玉県秩父地方および東京都奥多摩地方には、かなりの数のオオカミが棲んでいたであろうことに、まずまちがいはない。その理由は、彼らの餌食となるホンシュウジカとニホンイノシシとが、きわめて多く棲息していたためではなかったろうか。そして鹿と猪が多かったということは人間の側から見れば、それだけ農林業被害が多かったということを意味する。何しろ鹿といえば、植林地の苗木の芽をことごとく食い尽すし、猪は畑の作物をそれこそ根こそぎ掘り起こして食べてしまう。山間部農民の嘆きは半端なものではなかったし、今でもその状況に変わりがないどころか、近年ますますその被害が拡大していて、すでに事態はかなり深刻なレベルにまで達している。

もちろん農民らは、さまざまな対策をこうじてきたし、猟師を雇って害獣を撃ってもらい、罠や落とし穴を仕掛け、畑には柵をめぐらし、臭気の強い物をぶら下げてカガシ(嗅がし)としてきたのだが、目立った効果があったとはいえない。最後の手段は神頼みということにもなる。農家の敵であるその鹿や猪などの害獣を食い殺してくれる肉食獣としてのオオカミは、農民にとってまことにありがたい存在として位置付けられていった。「敵の敵は味方」という論法は、はっきりとそこに成り立っている。しかもこのオオカミという動物は、食物連鎖の頂点に立つ孤高の地位にあって、山の主そして動物界の盟主としての風格と威厳とを備えた、強くて怖い生き物でもあった。聖獣として崇められるべき充分な資質を備えていたのであって、そこにオオカミ信仰というものが成り立つための基盤がある。かくしてオオカミの棲息密度の濃厚な地域では、オオカミを神として祀る神社・神祠が無数に生み出されていくこととなった(表9)。

|

表9

|

上記の福島県内周辺地域では飯館村の三峯神社のほか、いくつかのオオカミ神社があり、奥日光周辺山域では群馬県利根郡利根村の泙川源流域に分布する山神祠群がそれであるとされ[長沢,1979:pp.35-48]、関東山地周辺地域については埼玉県秩父市の三峯神社や東京都青梅市の武蔵御嶽神社など数多くのオオカミ神社がそこにあって、全国最大のその集中地域をなしている。そこでは神としてのオオカミをオイヌサマ(御狗様)とか大口真神(おおぐちまがみ・「大きな口を持つ真の神」の意)・神狗(しんく)とか呼び[長沢,2000:p.1]、山中に供物場を設けて神主が今でも毎月1回、オオカミに食べ物をささげている神社も見られる[長沢・金井塚,2005:p.9]。なお中部地方の静岡県内に関しては磐田郡水窪町の山住神社が有名で、東海地方唯一のオオカミ神社ではなかったろうか。

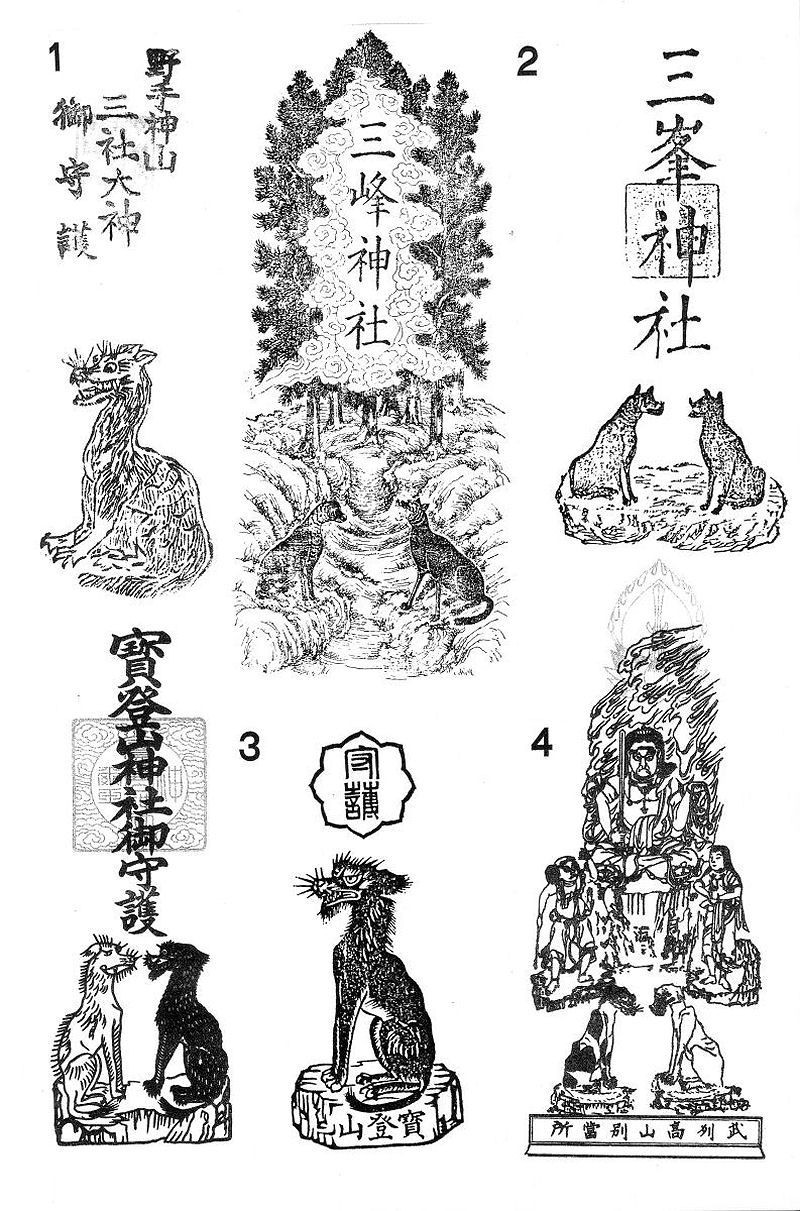

これらオオカミ神社から出されているオオカミの姿を描いた刷り札もいろいろあって、図3にそれを一通り掲げてみよう。 |

|

|

|

図3 各地のオオカミ札

1:三峯神社(福島県相馬郡飯館村野手神山),2:三峯神社(同県秩父市三峯山),3:宝登山神社(同県秩父郡長瀞町宝登山),4:高山不動尊(同県飯能市高山),5:釜伏神社(同県秩父郡寄居町釜伏山),6:蓑山神社(同県同郡皆野町蓑山),7:若御子神社(同県秩父市中川),8:巌根神社(同県秩父郡長瀞町白島),9:持正院(同県比企郡嵐山町平沢),10:両面神社(同県秩父市栃本),11:両神神社(埼玉県秩父郡小鹿野町両神山),12:大岳神社(同都西多摩郡桧原村大岳山),13:常福院(同都青梅市高水山),14:宮益御岳神社(東京都渋谷区渋谷),15:武蔵御嶽山神社(東京都青梅市御嶽山),16:御嶽神社(東京都青梅市岩藏),17:山住神社(静岡県磐田郡水窪町山住).2は熊谷,1978:p.37,10と6~7と9と12と17は直良,1965:pp.274-278,11は柳内,1993:p.14,16は大島,2005:p.12による. |

①は福島県相馬郡飯館村野手神山の三峯神社のもので、本邦初公開の資料であろう。東北地方にもオオカミ札の存在することが、これで明らかになったものと思われる。②~⑪は埼玉県秩父地方のもので、オオカミ信仰の最大のメッカであるだけに、いろいろなパターンの図柄が見られる。②の秩父三峯神社の例は掛軸(左)と神札(右)とを掲げてみたが、雌雄2頭のオオカミは非常に写実的に描かれており、耳の小さいニホンオカミの特徴をよくとらえている。③の宝登山神社の例では白狼(はくろう)・黒狼(こくろう)のペアを描いたもの(左)と、黒狼のみのものの2例をあげておいたが、前者は日本武尊の東征の旅の道案内を2頭のオオカミがつとめたとの神話伝説にもとづくもので、後者は実に猛々しく怖い形相のオオカミを描いている。④の高山不動尊の例も白狼・黒狼のペアが対面する図柄であるが、背後には不動明王がいて、⑨の持正院の例とともに仏式の祈祷札となっている。⑤の釜伏神社のものは2頭のオオカミが2枚の神札に刷られており、これを家の玄関先の両側に向かい合わせで貼って盗難除けとする。⑦の若御子神社と⑧の巌根神社のものも雌雄2頭の例であるが、⑥の蓑神社、⑩の両面神社、⑪の両神神社のものは単独型である。⑫~⑯は東京都内のものであるが、オオカミを大口真神とする例が多い。⑮はもっとも著名な武蔵御嶽山神社のものであるが、⑫の大岳山神社、⑭の宮益御嶽神社、⑯の岩藏御嶽神社のものとほとんど図柄が変わらず、黒狼1頭の単独像である。⑭は東京23区内唯一のオオカミ札であるが、本家の御嶽山との違いはオオカミの舌が黒いということであろう。⑬の高水山のものは都内唯一の仏式札で、不動明王の眷属として黒狼・白狼のペアが描かれている。最後の⑰は中部地方唯一の例で、静岡県磐田郡水窪町の山住神社におけるオオカミ札であった。これらオオカミ札は、家々の戸口などに貼って泥棒除けとされることもあったが、本来それは竹にはさんだりして畑に立てて祀られるものであった。害獣としての鹿や猪が畑に侵入しないように、オオカミが目を見張って監視してくれるという効果が、そこに期待されていたわけなのだ。

(3)牧畜文化と農耕文化

このようにして、わが国にあってはオオカミは聖獣・神獣としての地位を獲得し、神として崇められる存在にまでなった。オオカミという言葉の語源は、「大神(おおかみ)」に求められるのだという説まで、よくいわれてきたのである。けれども、オオカミを祭神として祀る神祠を無数に生み出してきたなどという社会現象は、もっぱら日本国内でのみ見られたことであったに違いない。西欧社会に目を向けてみた時、わが国とのあまりの違いに気づかされることとなる。西欧にあってオオカミという動物は、間違っても聖獣・神獣として受け入れられることなど、ありえなかったのであって、それはひたすら害獣・悪獣であり続けた。そこではオオカミは、狡猾でずるがしこい、無慈悲で残忍な野獣としてとらえられ、人間のピンチを救ったとか、人のために尽したとかの伝承など聞いたためしもないし、ただ悪の権化として人と家畜とを襲う血に飢えたけだものとして、オオカミは忌み嫌われてきたのだ。童話や民話の類に目を向けてみれば、そのことは一層よくわかる。「赤頭巾ちゃん」とか「三匹の子豚」とかに描かれている、オオカミのイメージやキャラクターはどのようなものだったか、あえて説明する必要もないだろう。要するにオオカミはつねに、徹底してずるがしこく残忍な悪者として描かれてきたのであって、正義の味方とか、それに準ずる英雄として語られたことなど皆無だ。ドイツの動物学者でオオカミ研究の権威であるエリック・ツィーメン(Erik Zimen)は、次のように述べている。

こうした様々なオオカミのイメージはほとんどあらゆるところで、オオカミが危険な野獣で、家畜や女子供をみさかいなく襲う正真正銘の猛獣であるという観念と重なりあっている。だからオオカミほど憎まれ、容赦なく迫害された動物はいない。(中略)猟師の競争相手としてやがて容赦なく迫害されたオオカミは、人間が武器をほとんどもたない地域に退去し、それからは家畜を食べて生きた。それでオオカミは農民や羊飼いのしゃくの種、いや地方全体の民衆の苦しみの種となった。これは身から出た錆であったが、ますます頻繁に「オオカミが来たぞ!」という叫び声が集落にひびくようになると、誰も原因と結果について考える者はいなくなった。強盗や略奪行為を働く兵士の知らせも、この恐怖の知らせよりひどいとは言えないほどだった[ツィーメン(今泉訳),2007:pp.13;434-435]。

日本と西欧社会との間に見出されるこの大きな違い、あまりにも対照的なオオカミのとらえ方の相違を生み出したものは何であったろうか。要するにそれは、農耕社会と牧畜社会との文化の基層の根本的な違いということしか考えられない。西欧社会は基本的に牧畜文化で成り立っており、古くから家畜というものを飼い、家畜とともに生きてきた人々の築いた社会であって、家畜の肉と乳製品とを普通に食べてきた社会と文化とがそこにあった。それを支えていたのは広大な牧場であって、それはオオカミの格好の餌場となる。オオカミが牧場の牛や羊を襲うのは当然の結果であるから、オオカミは牧畜民の敵とならざるを得ない。敵以外の何者でもないのであって、それは憎んでもあまりある害獣なのであるから、それを賛美する物語など生み出される余地もない。一方、古くは仏教の精進思想により、新しくは生類憐令によって肉食文化というものがまるで育たず、家畜といえばもっぱら使役動物で、それ以上の価値が見い出されることもなく、本格的な牧畜文化の成り立つ歴史を持たなかった、特殊な国が東洋の片隅に存在した。そういう国の国民にとって真の敵となる野生動物は、畑の作物を食い荒らして農耕社会を危機へとおとしめる大型草食・雑食系動物以外にはなく、それを餌食にする天敵肉食動物は、神にまであがめられる存在となった。オオカミに対するこの正反対の受容のあり方の違いは、まさに牧畜文化と農耕文化の対立的存在が生み出したものであろう。明治時代の北海道では、政府の肝煎りで西欧的な酪農経営が本格的に展開されていたが、西欧式の大規模牧場が必然的にエゾオオカミの餌場となってしまうことは、生態的な帰結でもあった。拓殖当局は野生オオカミの毒殺駆除の専門家をアメリカから招いて1900年頃、ついにそれを絶滅へと追いやったのであるが、西欧社会が何百年もかけて達成してきたことを、わずか30年間でやってしまったことになる。そしてオオカミを絶滅させたその結果、私たちが一体何を失うことになったのかが、今問われねばならない。 |

写真15 オオカミの狛犬(埼玉県秩父郡寄居町・釜伏神社)

|

文 献

早川由宇子,1986「狼の伝承」『西郊民俗』№116,西郊民俗談話会.

斐田猪之介,1974『続ニッポン動物記』,山と渓谷社.

今泉吉典,1960『原色日本哺乳類図鑑』,保育社.

熊谷清司,1978「祈りの版画」『銀花』№36,文化出版局.

長沢利明,1979「泙川流域の山神祠」『日本民俗学』№126,日本民俗学会.

長沢利明,1985「泙川源流のムラ―群馬県利根郡利根村奈良―」『昔風と当世風』№33,古々路の会.

長沢利明,1997a「ニホンオオカミ探検記(Ⅰ)」『アゼリア通信』№53,長沢事務所.

長沢利明,1997b「ニホンオオカミ探検記(Ⅱ)」『アゼリア通信』№54,長沢事務所.

長沢利明,2000「御嶽御師の御嶽講」『西郊民俗』№171,西郊民俗談話会.

長沢利明・金井塚正道,2005「岩根神社の大口真神信仰―埼玉県秩父郡長瀞町井戸―」『西郊民俗』№193,西郊民俗談話会.

直良信夫,1965『日本産狼の研究』,校倉書房.

大島建彦,2005「岩蔵のオイヌサマ―東京都青梅市小曽木五丁目―」『西郊民俗』№193,西郊民俗談話会.

太田京子,2010『ツシマヤマネコって知ってる?』,岩崎書店.

ツィーメン・エリック(今泉みね子訳),2007『オオカミ―その行動・生態・神話―』,白水社.

山村辰美,1996『ツシマヤマネコの百科』,株式会社データハウス.

柳内賢治,1993『幻のニホンオオカミ』,さきたま出版会.

|

|

| HOMEヘもどる |