| 連載 「環境民俗学ノート」 10 2022年2月号 |

| 長沢 利明 |

| 多摩川中流域の漁業 |

| web上で表現できない文字は?となっております |

(1)多摩川中流域の魚種と漁業

多摩川は東京を代表するふるさとの大河である。その水源は山梨県北都留郡丹波山村の山中にあり、奥多摩湖を経て東京都・神奈川県境を南東に流れ、東京湾へと注ぐその全流路延長は約138㎞に達する。川の長さから見れば多摩川は、利根川・荒川・那珂川に次ぐ関東地方第4位の地位にある。流域住民と多摩川との関係にはまことに深いものがあり、人々はこの母なる大河とともに生きてきた。多摩川本流から引水された玉川上水は、江戸市中の飲み水をまかない、六郷・二ヶ領・府中などの農業用水の大動脈と、そこから網の目のように枝分かれをした用水網のネットワークが、流域の水田をうるおしてきた。奥多摩の山々から伐り出された木材は、かつて筏流しという方法で六郷まで運ばれ、多摩川本流はその重要な搬送路としての役割をも果たしていた。

さらに多摩川では古来、さかんに漁業がおこなわれてきたのであって、すぐれた内水面漁場となっていた。近世~近代期には専業漁家も多くいて、さかんな漁撈活動がなされていたが、中でも多摩川産のアユは重要な水産魚種で食味にもすぐれ、その評価はすこぶる高く、御用アユとして将軍家にも献上されていたことはよく知られている。残念なことに、大戦後の高度経済成長期における水質汚染で1960年代以降、そのアユも姿を消し、多摩川は死の川になってしまったわけであるが、その後の下水道・浄水場の整備や環境対策・技術の進歩により、多摩川の水質は飛躍的に改善されていくようになった。現在の多摩川にアユやマルタも戻ってくるようになったのは、喜ばしいことである。多摩川は、もともと水産資源の豊かな川であったので、かつての内水面漁業が今後、再び復活する時代が来るかもしれない。

かつてそこでいとなまれていた漁業の実態を記録にとどめておくことも重要で、今回はそれを少し述べてみることにしよう。もちろん、138㎞にも及ぶ長い流路は非常に変化に富む河川環境をそこに生み出しており、上流部・中流部・下流部の魚種構成とそこでの漁業技術もまた、きわめて多様性に満ちたものとなっている。そのすべてを一度に取り上げでみることはできないので、とりあえずその中流域でいとなまれてきた漁業の実態を、今回は紹介してみることにしよう。なお、アユ漁については、またあとで取り上げることにし、今回はアユ漁以外の漁業分野に注目してみることにする。

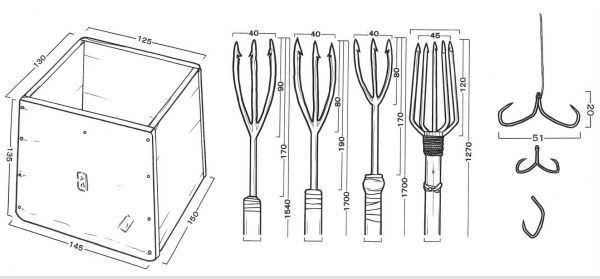

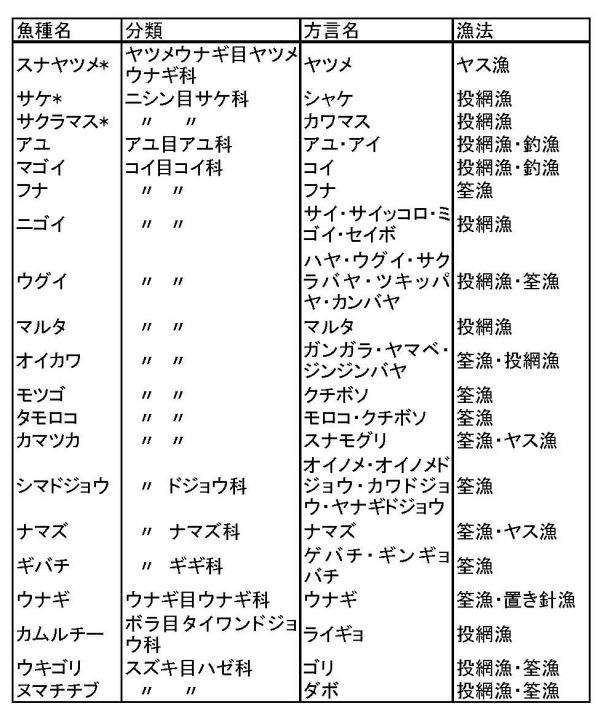

まずは多摩川中流域に、どのような魚種が見られたのかということについて、見ておこう。環境庁が1980年に実施した第2回緑の国勢調査(正式には第2回自然環境保全基礎調査と呼ぶ)の調査結果によれば、多摩川の全流域で実際に確認された魚類は計21種にのぼり、これに文献上の記録種9種をくわえた計30種が、基本的な多摩川の棲息魚種数となる〔環境庁(編),1983:pp.536-539〕。それらの中で中流域に棲み、漁業の対象とされてきた主要な魚種をまとめてみると、表12のようになる。ここにはかつて棲息していた絶滅種も含めてあり、まずはその絶滅種から見てみよう。高度経済成長期の顕著な水質悪化によって「死の川」となってしまう前の多摩川には、これらの貴重な魚種も棲息していた。まずはスナヤツメであるが、ヤツメウナギ類の一種で体長20㎝ほどの小型魚である。俗にヤツメと呼ばれているが、いわゆるヤツメウナギ(カワヤツメ)とは別種である。カワヤツメが泥質の川底に棲むのに対し、スナヤツメはその名の通り砂地の川底の浅瀬を好み、しかも清らかな湧水の湧き出るような場所にしか棲息しない。ために多摩川の水質汚濁によって、いち早く絶滅してしまった。『多摩川誌』には、スナヤツメを専門に採る漁法は存在せず、漁撈の対象外に置かれていたとあるが[多摩川誌編集委員会(編),1986:p.908]、これを採る漁師は府中・狛江市内などに実は少しはいた。カワヤツメと同じように、スナヤツメを食べれば滋養強壮の薬用効果があるといわれていたため、売物になったのである。夜行性の魚で、昼間は砂の中に潜っているが、夜になると採餌のために動き出すので、漁は夜間におこなわれた。カンテラを灯しながら川の浅瀬に入り、ガラス箱を用いてヤスで突くという方法で漁獲するのであるが(図4)、捕らえたスナヤツメは登戸の料亭などがよい値で買い取ってくれたという。

多摩川では何と、サケが採れることもある。サケというと東北や北海道などの北方系の魚というイメージがあるが、江戸時代には房総半島でも採れたというから、多摩川にいたとしても不思議はないが、その可能性はきわめて低いことであろう。近年でもごく稀に目撃されることがあって、1980年代に狛江市和泉の漁師、谷田部靖彦氏が1尾捕らえているので、その時の写真もここに掲げておこう(写真24~25)。1995年に同市猪方でも1尾が捕獲され、魚拓も残されているが(写真26)、同年12月23日の『読売新聞』朝刊に大きくそのことが報道された。

神奈川県側の川崎市内で1970年代に、市民団体がサケの稚魚の放流活動をしたことがあり、その時の放流魚の生き残りが母川に戻ってきたのではないかともいわれている。世田谷区内の小学校でも、児童らにサケの稚魚の放流をやらせたことがあったが、一体どれほどのサケが戻ってきたであろうか。ほとんど期待できないことではあったろう。

|

図4 ガラス箱(左)・ヤス(中)・鮎釣り針(右)

写真24 サケの遡上(東京都狛江市和泉・谷田部靖彦氏提供)

写真25 捕られたサケ(東京都狛江市和泉・谷田部靖彦氏提供)

写真26 サケの魚拓(東京都狛江市猪方) |

なお、かつての多摩川ではマスも採れた。俗にカワマスと呼ばれていたが、正式にはサクラマスと称する。サクラマスは、生物学的にはヤマメと同じ魚種で、河川の上流域に陸封されたものをヤマメ、その一部が降海型化したものをサクラマスと呼ぶ。海へ下ったサクラマスは数年間、東京湾で過ごした後、産卵のために再び多摩川に帰ってくる。その時には体長40~50㎝にもなっていて、漁師たちにとっては重要な獲物で売物にもなり、味もすぐれていたので、その商品価値はアユよりも高かった。立川市内にはかつて、サクラマスの切身を酢で締めて飯の上に載せた「多摩川の川鱒寿司」を製造・販売する業者がおり、国鉄中央線立川駅の名物駅弁として、好評を博していた。サクラマスは上流域の奥多摩湖でも1959年以降、棲息が確認されており、放流魚や在来ヤマメがダム湖内に下って大型化したものではないかと推測されている[とうきゅう環境浄化財団(編),1987:p.1]。

シマドジョウもまた、一時は絶滅したものと思われていたものの、川崎市内などで棲息が確認されており、よくぞ生き残っていたものである。ドジョウというと水田や用水路などの泥の中に棲む魚で、清流魚というイメージはないが、それは支流筋のドジョウのことで、多摩川本流には清流性のシマドジョウがかつてたくさんおり、オイノメ・オイノメドジョウなどと呼ばれていた。体表に黒斑が並ぶ点で通常のドジョウと明確に区別されるが、清流魚なので田んぼのドジョウのような泥臭さがなく、身もしまっていて、卵とじの柳川鍋はもちろんのこと、吸物にしても美味である。網漁でも採れるが、もっとも効率的なのは筌漁で、湧水の流れ込むような川岸近くにそれを仕掛けた。世田谷区内では、ドジョウの火振り漁もなされていた。油を入れた土瓶の口にボロ布を詰めて火をつけると、即席のカンテラになり、その火を夜に川面で灯すとドジョウが寄ってくる。棒の先端に縫い針をたくさん刺して針坊主のようにし、それで川中を突くとドジョウが刺さって採れた[世田谷区(編),1977:p.14]。

ギバチという魚もかつては多くいて、多摩川ではゲバチ・ギンギョバチなどと呼ばれていた。ナマズのような口ヒゲを持ち、胸鰭に鋭い棘を持っていて、それに刺されるととても痛いので気をつけねばならない。手でつかむと、その棘をギーギーと鳴らす。中流域ではかつて、置き針漁・釣漁などで多く漁獲されており、販売されることはなかったが、漁師や農家がよくこれを採って串焼きにし、焼き干しにして保存していた。大変よい出汁が出るため、味噌汁やソバつゆなどに用いられてきたのである。昼間は川底の石の下などに隠れていて、夜になると採餌行動に出るので、置き針や筌で捕らえる。ナマズの仲間なのでとにかく貪欲であり、水生昆虫や小魚などをさかんに食いあさる習性を持っている。現在の多摩川にはまったく見られなくなり、絶滅したようである。

以下は、今でも棲息する魚種である。まずコイであるが、中流域のどこにでも普通に見られる大型魚である。水質汚濁に強い非清流性の魚なので、かなり川が汚れても、しぶとく生き延びてきたのであるが、もともとは池沼に棲む魚であり、汚染される前の多摩川にはあまり多くなかったといわれている。高度経済成長期にドブ川と化した多摩川で、在来種のコイは一旦絶滅し、水質が改善された1980年代以降に人為的に放たれたコイが野生化して、今に生き残っているものと思われる。その証拠に、中流域に今棲息するコイには、野生種のノゴイ型の魚はほとんどおらず、ヒゴイやニシキゴイも多く見られ、赤いコイや黄色いコイの泳ぐ姿が、川岸からもよく見える。鳥類の中でも大型魚ばかりを捕獲する猛禽類のミサゴが近年、二ヶ領堰周辺に棲みつくようになり、愛鳥家たちのカメラの放列の監視下に置かれているが、50㎝級のコイを見事な垂直ダイビングでミサゴが捕らえるシーンが、連日そこで繰り返され、マニアらを喜ばせている。ニゴイもコイ科の大型魚で、体長40~50㎝にもなるが、今ではそれほど大きなものは見られない(写真27)。多摩川ではサイ・サイッコロ・ミゴイなどと呼ばれている。礫質の川底を好み、中流域には多く棲息していたが、川の汚染によって激減してしまったものの、今でも少しは見られる。戦前は食用にもされたが、小骨が多くて食味にも劣るため、投網にかかったにせよ、鶏の餌などにされていたという。

写真27 ニゴイ(東京都国立市) |

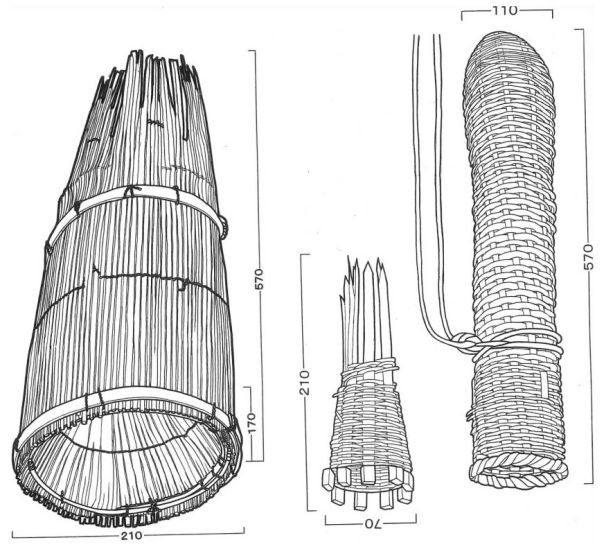

ナマズは多摩川中流域に非常に多い大型魚で、今でもかなりいるし、支流筋の野川・入間川・矢川・府中用水などにも本流から遡上していったものが多く棲んでいる。体長50㎝級のナマズがもっぱら筌漁で漁獲されてきたが、筌(うけ)というのは細く裂いた竹を筒状に束ねて作った一種の罠で、開口部の内側にはカエシがついており、一度中に入った魚は外に脱出することができない。筌の中に餌を入れて夕方に仕掛け、翌朝回収することからわかるように、ナマズも夜行性の魚である。中流域ではこの筌のことをドウもしくは単にドと呼ぶが、ドという言い方が古く、漢字で書けば「?」と表記される。ナマズ用の筌がナマズドウ(鯰?)で、図にみるように直径210㎜・長さ570㎜ほどの太い寸胴型をしていた(図5)。捕らえたナマズは蒲焼き・唐揚げ・天麩羅・煮付けなどにして食べたが、肉が硬くて大味だという人もおり、概して食味の評価は低い。けれども、珍味ということで川魚料理屋でもナマズ料理がよく出され、漁師の側からすれば結構売物になったから、無視しえぬ獲物であった。

ウナギは、もっとも商品価値の高い魚であるため、アユとともに重要な漁獲対象となっていた。川水の汚染によって遡上量が激減し、ほとんど採れなくなってしまったとはいうものの、今でも少しはおり、絶滅してしまったわけではない。釣漁・筌漁での捕獲がなされてきたが、狛江市内の二ヶ領堰周辺では流し針(置き針)漁がさかんで、随分多くの漁獲があり、料亭などにそれを卸して漁師は結構な収益を得ていた。狛江市内の宿河原にはかつて「川仙」という川魚料理屋があり、漁師の採ったウナギを一手に買い上げて蒲焼き料理を出していた。「川仙」の経営者であった故松坂仙蔵氏は多摩川漁協の組合長をつとめられた人で、多摩川最後の専業漁師といわれた人でもあった。ウナギ用の筌は、ウナギの体型にあわせて細長い筒状になっている(図5)。これをウナギドウ(鰻?)と称したが、中に仕掛ける餌には生きたミミズがもっとも効果的であったという。世田谷区内では、筌ではなく竹の管をそのまま用いたウナギヅツ(鰻筒)という漁具も用いられていた。節を二つほど抜いた竹筒を3~4m間隔で縄に縛りつけ、川底に沈めておくというもので、縄の総延長は200~300mにも達したというから、大がかりな漁であった[世田谷区(編),1977:p.14]。穴の中に潜り込んで休むというウナギの習性を、たくみに利用した漁法といえる。

|

図5 ナマズドウとウナギドウ |

| そのほかの小魚類(フナ・オイカワ・ウグイ・モロコ・カマツカなど)はザッコ(雑魚)と呼ばれ、漁業の対象にはならなかったが、唐揚げなどにして地元住民は結構それらを食べてきたのであって、蛋白質・カルシウム資源の確保のうえでは、それなりに重要な存在であったし、子供らの遊漁対象にもなった。カマツカは関西からの移入種と思われるが、もともと関東にいたものはスナゴカマツカとして区別されることもある[細谷,2019:pp.162-165]。これら小魚を捕らえる小型の筌は、ザッコドウと呼ばれていた。フナなどをそれでよく捕らえたが、中流域のフナには、マブナ・ギンブナ・ゲンゴロウブナ(ヘラブナ)など、いろいろな型がそこに含まれる。現在、もっとも多く採れるザッコはオイカワで、繁殖期の♂の体表があざやかな虹色に染まる、観賞魚のように美しい魚である(写真28)。中流域ではガンガラなどと呼ばれており、ヤマベと呼ぶ古老も多いが、もちろんヤマメのことではない。多摩川中流域には腐るほどおり、コサギやゴイサギの主要な餌となっているが、個体数から見ればおそらく、多摩川にもっとも多く棲んでいる川魚といえるであろう。子供の釣り遊びの格好の獲物となっており、中流域ではアンマ釣りというやり方で、子供がよくオイカワを釣っていた。アンマ釣りとは、釣り竿の先端を水中に漬けて左右に動かし、針先の餌を虫がはねるように見せて魚に食いつかせるという釣り方で、中流域に生まれ育った男児であれば誰でもそのコツをよく知っていた(写真29)。 |

写真28 オイカワ(東京都国立市)

写真29 按摩釣り(東京都国立市)

|

表12 漁獲対象となる中流域の主要魚種

注)*は絶滅種。多摩川誌編集委員会(編),1986:pp.907-910・環境庁(編),1983:pp.536-539などによる。

|

ところで表12には、あくまでも漁業の対象とされるおもな魚種のみが掲げられているに過ぎず、そこにあげられていないものも実はたくさんある。レンギョ・ハス・ソウギョなどの大型外来種もいるし、オオクチバス(ブラックバス)もまたそうで在来種の稚魚を食い尽くしてしまう危険度の高い侵略種であるが、各地で大きな問題となっている。それどころか近年では、熱帯魚や観賞魚を放流する人々があとを絶たず、アロワナやピラニアまで見られるようになったというから困ったもので、「多摩ゾン川」などという言葉まで生み出された。

なお、多摩川中流域の棲息魚種は江戸時代の史料にも記録されており、1820年(文政3年)に刊行された『武蔵名勝図会』には、次のように記されている。

玉川にある魚類。鮎。鮠(はや)本音はハエなり。(中略)腹赤魚(はらあかのうお)これはハヤの類なり。土人呼びてクキとも云。柳鯉江戸にてヤナギ鯉といい、この辺にてはサイと名付く。形は鯉に似て、文鮮かなれども、鯉より細く長し。その色白し。江州にては似鯉(にごい)といい、または白魚(はくぎょ)というはこの魚なり。大さ七、八寸より尺余なり。

又曰く、マロタというは之に非ず。鮠の成長したるを名付けたるなり。鱒は釣するなり。或は所によりて地引網を以て捕る。又時候によりて踊網を以て捕る地もあり。

ここにいうハエ・ハラアカノウオ・クキとはウグイのこと、ヤナギゴイ・サイ・ハクギョとはニゴイのことである。マロタはもちろんマルタのことで、「鱒」とはサクラマスのことであったろう。

(2)多摩川のマルタ漁

さて前置きが長くなったが、ここでくわしく触れてみたいのは、おもにマルタ漁についてである。多摩川中流域の漁業で、もっとも特徴的であったのは、疑いもなくマルタ漁であって、これほどさかんにマルタ漁のなされていた川はほかに例を見ない。マルタとは一体、どのような魚であったろう。それは基本的には、コイ科のウグイという魚の一種なのであるが、多摩川にはウグイ・マルタの二種のウグイ類がいた。どちらも生殖期になると、腹部に婚姻色の赤い帯模様が現れるのが特徴である。わかりやすくいえば、ウグイTribolodon

hakoneennsis (Cunther)は河川の上~中流部に棲む陸封型の中型魚で、一般的にはハヤと呼ばれているが、北関東ではクキ、東北・北陸ではアカハラと呼ぶ地方が多い〔日本魚類学会(編),

1981:p.47〕。多摩川中流域ではサクラバヤ・ツキッパヤとも呼んだが、前者は桜の咲く頃に採るハヤ、後者はツキッパすなわち産卵場所である川中の浅瀬に付いたハヤの意であったろう。1~2月の寒の時期に採れるものをカンバヤと呼ぶこともあった。それほど美味な魚ではないので、漁獲対象としてはあまり重要ではないが、地方によっては(特に内陸部)かなりこれを重要視する所があり、全国的にみればウグイをよく食べる地方と、まったく見向きもしない地方とがあってきわめて対照的であり、多摩川流域はもちろん重視派に属する。当地での食べ方は煮たり焼いたりするほか、天麩羅・唐揚げ・甘露煮など多様であり、産卵期と寒の時期のものがもっとも美味であったといわれている〔尾上・松崎,1992:p.169〕。

一方、マルタT. brandtii maruta Sakai and Amanoについては、かつてマルタウグイと呼ばれたこともあり、降海型の中型魚であって、利根川や多摩川では投網漁の漁獲対象となっていた(写真30)。ウグイ・マルタの2種のほか、北海道から東北にかけてエゾウグイ、東北地方にウケクチウグイ・ジュウサンウグイもいるので、日本のウグイ属はこれら5種で構成されることになる〔細谷(編),2019:pp.112-119〕。多摩川にはウグイ・マルタの2種がいることになるが(写真31~32)、両者の違いをさらにまとめてみれば次の通りである。まずウグイであるが、一部で降海型も見られるものの、基本的には陸封種の完全な淡水魚で体長は12~18㎝ほどになり、生殖期には♂♀ともに腹部に3条の赤い縦条が現れる。子供らの釣り遊びの最重要の獲物は日本中、ほぼこれであった。一方、マルタは相模湾・富山湾以北の本州の河川の下流域・汽水域や海岸に棲む降海型の魚で、国外では朝鮮・サハリン・沿海州にも棲息し、体長は最大35㎝にも達する。生殖期には♂♀ともに体表に太くて赤い縦条帯が1本だけ現れる点が、ウグイとの違いである。多摩川の場合、マルタは秋になると東京湾に下り、冬の間にシオフキガイ・ホトトギスガイなど、殻長1㎝以下の小型二枚貝を捕食しつつおおいに成長して太り、春になるとまた川をさかのぼってくる[宮地・他,1963:pp.101-105]。近年、多摩川には再びマルタが多く遡上してくるようになり、都会の釣人がルアー釣りをするようになって人気があるが、彼らが地元漁協へほとんど入漁料を納めていないことは問題であろう。

|

写真30 投網漁(東京都国立市)

写真31 ウグイ(神奈川県川崎市)

写真32 マルタ(東京都江東区) |

マルタは関東地方の利根川や多摩川で多く漁獲され、それなりに重要な魚種で食用にもされてきたのであるが、アユ・イワナ・ヤマメなどに比べれば食味に劣り、小骨が多いので、子供には食べさせられなかったという〔世田谷区民俗調査団(編),1987:p.30〕。とはいえ、体長35㎝にも及ぶ大きな魚なので、屋形船上から投網を打ってこれを捕らえると、いかにも迫力があるので遊覧客相手には重要な魚種なのでもあった。しかし、それを調理して船上宴に供しても、海の魚を食べ慣れた都会人には不評で、あまり出されることはなかったというが、丸ごと唐揚げにしてしまえば小骨もあまり気にならず、結構食べられた。

多摩川のマルタ漁は江戸時代からさかんで、史料の中にも記録されている。たとえば、彦根藩の代官家日記である、『大場美佐の日記』にもよくマルタのことが出てくる。大場美佐は大場家12代当主で彦根藩世田谷領の代官であった大場与一景福の妻で、主婦の目から見た大場家の家内のできごとや幕末の世間の動きなどを、詳細に記した日記を残した。日記は美佐が大場家に嫁いで3年後の1860年(安政7年)から書き始められ、1905年(明治38年)に73歳で彼女が没するまでの45年間、書き続けられた。そこには大場家への季節の贈答品なども詳細に記録されており、春になると多摩川で採れるマルタも代官家に頻繁に献上されていたと、日記には記されている〔世田谷区立郷土資料館(編),1988a:p.32〕。たとえば1860年(安政7年)を例に取ると、2月16日の条に「下の毛より、かも・丸太もらい候事」、同22日の条には「瀬田より丸太弐本」、3月28日の条にも「鉄五郎丸太壱本持て来ル」とあって、今の世田谷区下野毛・瀬田などの領民からマルタが届けられたとある。「丸太弐本」を杉丸太材2本のことと勘違いしてはならず、それは大きなマルタ2尾ということなのである。1862年(文久2年)3月18日の記事にも、「村々役人出、上の毛村より丸太壱尾、岡本村よりも丸太弐尾、猪方善次郎より御見舞とシテ丸太壱尾到来。直ニ千葉へ庄助ニ持せ遣ス」と記されている〔世田谷区立郷土資料館(編),1988b:p.83〕。多摩川で水揚げされたマルタを大場代官家へ納めていたのは、井伊家領内の上野毛村・岡本村(現在の世田谷区内)や猪方村(同じく狛江市内)などの漁師であったが、献上マルタを受け取った大場家では、さらにそれを親族家などへ贈り届けており、マルタが季節の贈答品として重要性を持っていたことがよくわかる。

多摩川沿いの地域ではマルタは春の魚のシンボルとなっていて、マルタの贈答は毎年春の恒例行事となっていた。多摩川においては桜の開花時期がマルタの産卵のピーク期と昔から決まっており、それに先駆けてマルタの遡上が始まるので、旧暦時代には2月下旬からマルタの大群が川中に見られるようになる〔松沢,2011:p.69〕。出産後に乳の出の悪い婦人がいると、皆でマルタを捕ってきて贈り、食べさせるというならわしも古くからあり、妊産婦がマルタを食べると乳の出がよくなるといわれていて、刺身に切って氷水にさらし、洗いにして食べさせることもあった。醤油と砂糖で甘辛く煮付けるという調理法も一般的で、頭を落してワタを抜き、骨ごと輪切りにしたマルタを大鍋で煮込んだ。さらに狛江市内では戦前、端午の節供祝いの返礼品として嫁の里や仲人家に柏餅やナマグサを贈る習慣があり、ナマグサ(生臭)とは魚のことで、主として干鱈を贈ったのであるが、その代用品としてマルタもよく用いられていた。節供が近づくと、市内和泉・猪方・岩戸・駒井のあたりの住民が漁師にマルタを採ってくれるよう頼みに来る。注文を受けた宿河原の川魚漁師、松坂仙蔵氏は節供の1週間から10日前に多摩川でマルタを捕らえ、5月5日まで生簀で飼っておいたという。マルタは専用の竹のマルタカゴ(丸太籠)に入れて贈られ、受け取った側ではそれをブツ切りにして甘辛く煮付けて食べた。タケノコと一緒に煮てもよく、番茶の煮出し汁で半日以上煮て甘露煮にすると、骨ごと食べられたという。当時のマルタ漁師は、一回投網を打っただけで30本ものマルタを捕らえたといい、1897年(明治30年)頃には1日に200本を採る漁師もいたという〔狛江市企画広報課(編),1990:pp.36-37〕。

筆者はここで、多摩川中流域におけるマルタ漁の第一人者であった故原大造氏・祐介氏父子のことを紹介しておかねばならない。特に大造氏は、後述するマルタの瀬付き漁の技術の貴重な継承者でもあった。同氏は自宅(世田谷区野毛2丁目)に近い多摩川原で長年、マルタ漁やアユ漁をいとなんできた。漁場は二子玉川から丸子橋(東急線鉄橋)にかけての区間で、こうした多摩川の漁場を「川狩場(かわがりば)」という。川狩場には戦前、遊覧客を接待するための場所があり、河原にテントを張ってシートを敷き、川魚料理を食べさせ、時には川舟に客を乗せることもあった。大造氏はその漁業技術を父親である原新造氏から学び、継承してきたのであるが、その新造氏は野毛の漁師、渡辺糺氏から大正時代頃にさまざまな技術を教わったという。多摩川では川漁用の川舟をリョウセンコウと呼ぶが、原家ではそれを一パイ持っていた。川舟の操作は「竿三年櫓三月(みつき)」といわれ、竿の操作の習得には3年もかかるが、櫓は3ヶ月でできるようになるという意味である。2002年、世田谷区教育委員会の手で大造氏の漁業技術を記録保存するための映画撮影がおこなわれ、約20分間ほどの短編映画が制作されているが、大造氏が79歳の時のことであった。大造氏の息子が裕介氏(1955年生)で、父親とともに川魚漁に従事したが、1989年(平成元年)に原家は葛飾区内へ転出することとなり、多摩川から遠く離れることになったのは残念なことである。

原父子が続けてきた漁はもっぱら舟の上からの投網漁で、アユやマルタを捕った。裕介氏は幼少時から多摩川でよく釣りをして遊び、自然に漁師になっていったというが、当時の釣漁の獲物はウナギ・クチボソ(モツゴ)・ヤマベ(オイカワ)・ウグイ・セイター(ニゴイ)・ギバチ(ギギ)・アユ・コイ・フナなどであった。コイは本流にも多くいて、よく網を破られたし、瀬付きのアユやマルタの卵を食われたので、あまりありがたくない魚だったという。ウナギとアユは売り物になったが、ヤマベをたくさん投網で捕って売ったこともある。世田谷ではヤマベ(オイカワ)の♂をジンジンバヤともいい、おもに唐揚げ・天婦羅にして食べたが、骨が多く、特に頭の骨が硬かったものの慣れれば気にならない。ウキゴリもよく捕って食べた。ウナギはオキバリ(置き針)・カケバリ(掛け針)で捕るが、糸に針と餌をつけて川中に仕掛けておく。餌はミミズがよいが、ドバミミズと呼ばれる太いミミズを捕ってきて、小さく切り刻み、針につける。筌漁はおもに支流筋でやるもので、夏に明神池から流れ出す小川をせきとめ、カイボリをしたこともある。捕れるのはクチボソやザッコ類で、ドジョウ・フナ・ミヤコタナゴ・テナガエビもいた。ミヤコタナゴはきれいな魚で、いまや天然記念物として保護されている。シジミ・カラスガイなどの貝類は下流域に多く、たまには採った。カラスガイはカタックチといい、食べられないことはないが、肉が硬かったという。

戦前の投網は木綿糸の網であったが、戦後はナイロン・テングスになった。木綿の網はよく破れたので、柿渋を塗って補強した。裕介氏は父親がよく柿の木に登って青い渋柿を取っていたのを覚えており、その渋柿を砕いて発酵させるとまっ黒い液ができ、それが柿渋であった。それを浸み込ませると網が丈夫になり、腐りにくくなるうえに、網がバリバリに張って水はじきもよくなり、投げた時に広がりやすくなる。戦前の投網の錘は箪笥の把手型で、戦後は鎖型になった。昔は手作りで錘を作ったもので石製の鋳型があり、そこに融かした鉛を流し込んで錘を作った。網はつねに補修をおこなって、整えておかねばならないが、漁期が始まると大造氏は毎晩、夜中までかかって夜なべ仕事で網の修理をおこなっていたものだという。網の修理のことをアミキヨイという。竹製のアバリ(針)を使って、破れた箇所を縫って補修した。

マルタという魚は身が大きくて食べられる部分が多いとはいうものの、骨が多過ぎて食べにくいというのが、どうしても難点である。特に尻尾の部分にY字型の硬い骨があるので敬遠され、味もいまひとつであったため、今日ではまず売り物になることはない。アユやウナギに比べれば商品価値はきわめて低いものの、先述のように多摩川沿いの農村部では結構それが食べられてきたのであって、人が集まる時などに投網漁をおこなって何本か大きなマルタを捕り、焚火の中にそれを放り込んで焼き、身をむしって食べながら一杯やったものだという。いくら食味に劣る魚であるとはいえ、海から遠い内陸部ではぜいたくなことを言ってはいられなかった。海の魚が充分に流通するようになった1970年代になると人々の舌も肥えて、誰もマルタなど見向きもしなくなり、高度経済成長の時代になると多摩川の汚染が進んでほとんどそれが遡上しなくなり、そもそもマルタそのものが捕れなくなってしまった。

ところが、1945年における敗戦直後の食糧難の時代には、多摩川のマルタがおおいにもてはやされ、突然それが飛ぶように売れるようになった。ただでさえ食べるものがなく、ましてや貴重な蛋白資源を得る手段がほかになかったのであるから、多摩川沿いの漁師たちにとっては黄金時代がやってきたのである。彼らは一生懸命に春の瀬付き作業(後述)をおこなって、昇ってきたマルタを投網で片っ端から捕り、その場で売りさばいた。売ってくれという人々がいくらでもおり、もう河原に集まって待っていたという。捕れたそばからどんどん売り、売り切れるとまた捕った。朝から夕方まで捕り続け、時には夜間でも網を打ったといい、おもしろいほどよく売れたという。当時、マルタは1尾10円で売っていたが、網を1回打っただけで200円を稼ぐこともあったというから、よい商売になった。生きたマルタは3本いくらとかの単位で売ったが、死んだものは4本いくらであった。生きている方が高く売れるので、生簀で生かしておいた。大造氏は本業の農業をほったらかしにして、来る日も来る日も川に行き、マルタを捕り続けたのであったが、それも1946~1947年の2年間がピークで、黄金時代も長くは続かなかった。戦後経済の復興が進むにつれ、再びマルタは忘れ去られていくのであった。

(3)マルタの瀬付き漁

多摩川のマルタ漁の特色は、瀬付き漁を主としていたことにある。「瀬付き」とは川の中に魚の産卵床を人工的に設けることをいい、春の産卵期にそこへ集まった川魚を一網打尽で捕えるのが瀬付き漁という漁法である。世田谷区内では、これを「瀬もみ」とも称していた〔世田谷区総務部文化課文化行政係(編),1991:p.37〕。多摩川中流域で生まれたマルタの稚魚は、ただちに東京湾へと下って海で生活し、魚体も大きくなって翌年春には、産卵のために再び多摩川へ戻ってくる。したがって、瀬付き漁は春の桜の咲く季節が最盛期となる。

漁師たちはまず川岸から川中に入り、いくつもに分れた川の分流の中から水量が多くて流れの速い場所を選び、膝上まで川水に漬かりながら、水流に沿って水中の砂利を溝状に掘り下げる。次にその溝の中に、別の場所から掘ってきたきれいな砂利をジョレンで敷き詰める。マルタは水垢のない清浄な川砂利のある部分で産卵し、産み落とされた卵は川底の砂利の隙間に沈み込んで、砂利の表面に付着する。水垢すなわち植物プランクトンの皮膜で覆われたヌルヌルとした砂利だと、卵がそこに付着せずに流されてしまうので、きれいな砂利をそこに敷き詰める必要がある。水垢はアユの餌となるので、アユの友釣りをするのには水垢の多い場所が適しているが、マルタの産卵場所としては適さない。マルタは川中の石の隙間に頭を突っ込み、そこにもぐりこんで、腹を石の表面になすりつけるようにして産卵する。卵はすぐに石の表面に付着し、水流にも流されない。石の間にもぐっているので、他の魚にも食われずに済む。それでも随分、コイに食われてしまうという。なお、瀬付き作業に用いられる道具には、ゴリと呼ばれる川床の砂利をならす木製具、川砂利を敷き詰めるためのジョレン、アトックイと呼ばれる砂利掘り具などがあったが、いずれもシンプルな手製の道具類で、漁師たちはさまざまに工夫をほどこしながら、手作りでそれらを用意していたのであった(写真33)。 |

写真33 マルタの瀬付き作業(東京都世田谷区・原裕介氏提供) |

瀬付き作業がおこなわれるのは、もちろん春の桜の満開の頃で、その直前の頃からマルタは東京湾を離れて多摩川を昇り始め、中流域で産卵を開始する。その季節になると、マルタの体長は30㎝ほどとなり、婚姻色に染まって腹部があざやかな赤色に変わるが、これをアカッパラといった。春風が吹き抜け、多摩川の水面にさざ波が立つようになると、マルタの瀬付き漁の季節が本格的に始まるのであり、微妙な気候の変化から漁師たちは漁をおこなうタイミングを占ったという。瀬付き作業の始まりは3月下旬頃となり、10日間ほどかけて産卵床が完成する。その後は4月一杯をかけて連日、砂利を積み直し、瀬の管理をおこなわねばならない。そうして、葉桜の時期を過ぎた5月末までマルタ漁は続けられる。

ところで、マルタの瀬付き作業は何のためにおこなわれるのであろうか。実をいえばそれは、マルタの資源保護のためにのみなされるのではない。川中に産卵床を作ってやればマルタがそこに集まってくるので、そこで効率的に投網漁をおこなうために、人工産卵床が設けられるのである。それは、一度にたくさんのマルタを捕えるためになされるのであって、マルタの繁殖のためだけにやっているわけではなかった。多摩川では、アユの人工産卵床作りも古くからおこなわれてきており、それも「瀬付き」あるいは「ツキッパ」などと呼ばれてきたが、アユの場合のそれは純然たる資源保護のためにおこなわれている。アユの産卵場所は多摩川の中~下流域に限られ、上~中流では産卵しないので、二子橋~第三京浜あたりの区間に産卵場所を作ってやるのがよいといわれてきた。当然それは漁協主催でなされ、禁漁期の前に瀬付きをおこなって、アユの産卵しやすい環境を整えてやるのであり、漁師はそこに投網を打ってはならない。

アユとマルタに対して見られた漁師たちのこうした態度の違いは、何を意味するものであろうか。よくはわからないが、かつての多摩川にはそれほど多くのマルタがいて、資源保護のことなど考える必要があまりなかったともいわれている。また、こうした漁法によって産卵期のマルタが大量に捕獲されたとはいえ、全量を根こそぎ捕らえるわけでもなく、瀬付きには一定の繁殖効果もあったという見方もまたある。とはいえ、現在の多摩川においては、それはもちろん忌避すべき漁法であるのは当然であろう。多摩川南岸の神奈川県側の漁協では現在、マルタの人工放流事業もおこなわれているのであるから、当然である。良好な河川環境が復活し、よみがえりつつある今の多摩川には、アユ・マルタ・ニゴイ・ウナギも戻ってきている〔中村,2015:p.6〕。それは行政や漁業者たちのたゆまぬ努力の結晶でもあった。魚道問題や外来種の侵入問題など、残された課題も多いが、少しはよい方向に来ていることにまちがいはない。かつてそこでなされていた漁業のすぐれた技術に学びながら、その現代的な復活と改良への道を考えていくべき時にも来ているのである。

[付記]

本稿は世田谷区砧総合支所地域振興課の主催によって開催された、令和3年度砧区民講座における筆者の講演内容を筆記したものである。講演は「多摩川の漁業―大人から子どもへと伝えていきたい身近な地域のおはなし―」と題し、2021年9月30日(木)に東京都世田谷砧8-2-21の砧地区会館第一会議室においておこなわれた。講演にあたっては、砧総合支所地域振興課の渡辺淳子氏より多大なご協力をいただいた。また、多摩川流域の漁業経験者として、狛江市の故谷田部靖彦氏・故松坂仙蔵氏、世田谷区の原裕介氏らから、貴重な経験談をお聞かせいただいたので、ここに記して感謝申し上げる次第である。 |

|

文 献

細谷和海(編),2019『増補改訂・日本の淡水魚』,山と渓谷社.

環境庁(編),1983『第2回緑の国勢調査報告・資料編』大蔵省印刷局.

狛江市企画広報課(編),1990『狛江・語りつぐむかし』,狛江市企画広報課.

松沢陽士,2011『ポケット図鑑・日本の淡水魚258』,文一総合出版.

宮地傳三郎・川那部浩哉・水野信彦,1963『原色日本淡水魚類図鑑』,保育社.

中村武史,2015「多摩川おさかな考④―春を呼ぶマルタウグイ―」『あるむぜお』№111,府中市郷土の森博物館.

日本魚類学会(編),1981『日本産魚名大辞典』,三省堂.

尾上一明・松崎かおり,1992「多摩川と生活」『宇奈根-世田谷区民俗調査第10次報告-』,世田谷区教育委員会.

世田谷区(編),1977「多摩川の魚とり」『世田谷のおはなし』Vol.12,世田谷区.

世田谷区立郷土資料館(編),1988a『激動を生きた代官の妻―民衆の幕末維新史・『大場美佐の日記』より―』,世田谷区立郷土資料館.

世田谷区教育委員会(編),1988b『大場美佐の日記(一)』,世田谷区教育委員会.

世田谷区民俗調査団(編),1987『大蔵―世田谷区民俗調査第7次報告―』,世田谷区教育委員会.

世田谷区総務部文化課文化行政係(編),1991『ふるさと世田谷を語る(野毛・上野毛)』,世田谷区総務部文化課文化行政係.

多摩川誌編集委員会(編),1986『多摩川誌』,財団法人河川環境管理財団.

とうきゅう環境浄化財団(編),1987「奥多摩湖周辺の魚類相について」『多摩川』№34,とうきゅう環境浄化財団.

|

| |

| HOMEヘもどる |